Hacía tiempo que deseaba escribir sobre algún libro de esta estupenda colección, Maestros del Haiku, que tantos ratos de placentera lectura y meditación me ha deparado en estos últimos años. Publicada por la gijonesa Satori, editorial especializada en literatura japonesa, y al amparo del enorme interés que suscita ahora todo lo relativo a la cultura nipona, la serie recoge una valiosa y diversa selección de haikus: esa forma lírica mínima, de tan solo tres versos y diecisiete sílabas, carente de rima, pero que puede condensar en una mirada un universo de belleza e intuición. De Bashō a Ryūnosuke, de Issa a Sōseki, la colección nos acerca un granado plantel de maestros, antiguos y modernos, pertenecientes a la más genuina tradición japonesa del haiku. Cada volumen recoge setenta poemas, todos seleccionados, traducidos y prologados por el hispalense Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala, gran especialista en literatura japonesa de la Universidad de Sevilla, que nos ofrece unas versiones de gran belleza y perfección formal, a las que añade una breve glosa o explicación —también de notable encanto y delicadeza— que nos orienta en la comprensión del poema; aunque sin pretender en modo alguno imponérsenos o privarnos de nuestra propia parcela de interpretación: principal tarea que nos corresponde como lectores de haikus. En dos páginas enfrentadas, se nos ofrecen el texto original —tanto en caligrafía japonesa como en caracteres latinos— y su traducción en versos equivalentes, acompañados de una breve explicación gramatical y la glosa. Esta acertada configuración nos invita a una lectura reiterada y poliédrica muy conveniente. Nuestro acercamiento al poema debe ser todo lo contrario al rectilíneo trazado de una estrella fugaz: más bien el zigzagueante acecho de una mariposa alrededor de su flor.

Hacía tiempo que deseaba escribir sobre algún libro de esta estupenda colección, Maestros del Haiku, que tantos ratos de placentera lectura y meditación me ha deparado en estos últimos años. Publicada por la gijonesa Satori, editorial especializada en literatura japonesa, y al amparo del enorme interés que suscita ahora todo lo relativo a la cultura nipona, la serie recoge una valiosa y diversa selección de haikus: esa forma lírica mínima, de tan solo tres versos y diecisiete sílabas, carente de rima, pero que puede condensar en una mirada un universo de belleza e intuición. De Bashō a Ryūnosuke, de Issa a Sōseki, la colección nos acerca un granado plantel de maestros, antiguos y modernos, pertenecientes a la más genuina tradición japonesa del haiku. Cada volumen recoge setenta poemas, todos seleccionados, traducidos y prologados por el hispalense Fernando Rodríguez-Izquierdo y Gavala, gran especialista en literatura japonesa de la Universidad de Sevilla, que nos ofrece unas versiones de gran belleza y perfección formal, a las que añade una breve glosa o explicación —también de notable encanto y delicadeza— que nos orienta en la comprensión del poema; aunque sin pretender en modo alguno imponérsenos o privarnos de nuestra propia parcela de interpretación: principal tarea que nos corresponde como lectores de haikus. En dos páginas enfrentadas, se nos ofrecen el texto original —tanto en caligrafía japonesa como en caracteres latinos— y su traducción en versos equivalentes, acompañados de una breve explicación gramatical y la glosa. Esta acertada configuración nos invita a una lectura reiterada y poliédrica muy conveniente. Nuestro acercamiento al poema debe ser todo lo contrario al rectilíneo trazado de una estrella fugaz: más bien el zigzagueante acecho de una mariposa alrededor de su flor.

La colección Maestros del Haiku alcanza en estos días su volumen decimotercero, que bajo el título de Una estrella fugaz recoge poemas de Takarai Kikaku (1661-1707). Hijo de un médico de Edo (Tokyo), Kikaku prefirió seguir la carrera de haijin profesional, entrando como discípulo de Bashō (1644-94) a la edad de quince años. Poeta culto, de una sólida formación humanística, también interesado por las ciencias y la pintura, Kikaku fue asimismo autor de un interesante documento histórico: «Memorias del maestro Bashō en su lecho de muerte». Considerado puente de unión entre Matsuo Bashō y Yosa Buson (1716-84), Rodríguez-Izquierdo y Gavala señala como características de Kikaku su «inspiración urbana, énfasis en la novedad, humor y recursos retóricos». No me resisto a relatar una de las deliciosas anécdotas que el especialista sevillano recoge en el prólogo a su edición, relativa a las relaciones de Kikaku con su maestro Bashō, que en cierta ocasión le sugirió modificar uno de sus haikus de manera que resultara más respetuoso con la vida animal:

Libélulas rojas: quítales las alas y serán vainas de pimienta (Kikaku)

Vainas de pimienta: añádeles alas y ¡serán libélulas! (Basho)

Quizás haya pocas cosas más contrarias al espíritu de nuestro tiempo que el haiku; y me parece que se equivocan quienes pretenden relacionar su éxito actual con la lectura apresurada y los trayectos en metro o autobús (al microrrelato le ha cabido parecida suerte). El haiku es el género de la demora, de los entornos de lectura favorables y acogedores. Si hay un libro que no es prudente leer con prisas es aquel que contiene haikus, donde dos poemas contiguos pueden corresponderse con dos universos muy alejados, que solo nuestra detenida y atenta lectura puede deslindar y poner en su justo valor. Una exigencia común a toda la poesía, desde luego, pero que quizás en el haiku se vuelva más perentoria en virtud de su sencillez y brevedad. En una reseña publicada anteriormente en este mismo blog, vimos como Donald Keane, en Los placeres de la literatura japonesa, enfatizaba la variable valoración estética del haiku, que en las encuestas del profesor Takeo Kuwabara parecía depender más del prestigio del autor que de sus cualidades intrínsecas. Esta supuesta volatilidad de juicio podría explicarse un poco si consideramos que en el haiku resulta importante, tanto o más que el contenido y la forma del poema —y sobre todo para nosotros, que en la traducción perdemos seguramente sus tonos más sutiles—, el propio bagaje del lector: su estado emocional, su sensibilidad y experiencias personales, incluso sus lecturas. Son estos elementos, sin duda, los que le otorgan su sentido más profundo. El lector es la caja de resonancia del haiku: un instrumento lírico tan pequeño como esas diminutas arpas de boca que es preciso introducirse en la cavidad bucal para que resuenen y puedan escucharse. Se cumple así, al menos en parte, lo que decía Jünger refiriéndose a las posadas españolas, «donde los huéspedes no encuentran más que lo que traen consigo en su equipaje».

Reseña de Manuel Fernández Labrada

[Esta reseña la publiqué previamente en

[Esta reseña la publiqué previamente en  burgueses del hombre occidental muestran toda su debilidad, el joven marino se verá compelido a participar en un vergonzante tráfico de esclavos que incluye mujeres y niños: un noviciado en la infamia que solo atina a sobrellevar gracias al alcohol. La muerte de su decadente mentor lo convertirá en protagonista de otra operación clandestina, de tintes morales quizás menos sombríos, pero más peligrosa si cabe: la venta de armas a los rebeldes somalíes. Una comprometida aventura que se desarrolla en ese complejo tablero de fuerzas que tensan las grandes potencias europeas, que en los prolegómenos de la Gran Guerra todavía andan repartiéndose descaradamente el continente africano. Secuestrado por los guerreros somalíes del Mad Mullah, nuestro protagonista se verá arrastrado a una travesía por el África interior más inhóspita y peligrosa, sufriendo aventuras y penalidades sin cuento, que alcanzan uno de sus puntos culminantes en el episodio de las ametralladoras saboteadas. Aparte de testimoniar la meticulosa documentación del autor en el atrezzo de la guerra, esas inservibles herramientas de destrucción, inescrutables para los guerreros que las reverencian, son también un poderoso símbolo: una prefiguración siniestra de toda esa basura tecnológica y contaminante, en vías de reciclaje, con la que «obsequiamos» actualmente a los países empobrecidos.

burgueses del hombre occidental muestran toda su debilidad, el joven marino se verá compelido a participar en un vergonzante tráfico de esclavos que incluye mujeres y niños: un noviciado en la infamia que solo atina a sobrellevar gracias al alcohol. La muerte de su decadente mentor lo convertirá en protagonista de otra operación clandestina, de tintes morales quizás menos sombríos, pero más peligrosa si cabe: la venta de armas a los rebeldes somalíes. Una comprometida aventura que se desarrolla en ese complejo tablero de fuerzas que tensan las grandes potencias europeas, que en los prolegómenos de la Gran Guerra todavía andan repartiéndose descaradamente el continente africano. Secuestrado por los guerreros somalíes del Mad Mullah, nuestro protagonista se verá arrastrado a una travesía por el África interior más inhóspita y peligrosa, sufriendo aventuras y penalidades sin cuento, que alcanzan uno de sus puntos culminantes en el episodio de las ametralladoras saboteadas. Aparte de testimoniar la meticulosa documentación del autor en el atrezzo de la guerra, esas inservibles herramientas de destrucción, inescrutables para los guerreros que las reverencian, son también un poderoso símbolo: una prefiguración siniestra de toda esa basura tecnológica y contaminante, en vías de reciclaje, con la que «obsequiamos» actualmente a los países empobrecidos.

En su ensayo El genio de una noche, Stefan Zweig evoca la figura de Rouget de Lisle (1760-1836), el modesto capitán de ingenieros francés que compuso, en un inesperado fogonazo de inspiración, una de las melodías más famosas de la historia de la música: La Marsellesa. Años después, con su himno resonando todavía en las barricadas de la Europa revolucionaria (pero con sus poemas, óperas y libretos rechazados por los editores, mostrándose incapaz de revalidar su éxito), Rouget de Lisle representa para Zweig una figura patética y frustrada: la del «aficionado que se ha introducido, sin ser llamado, en las filas de los inmortales». No son pocos, desde luego, los autores recordados sólo por un puñado de páginas, versos o melodías. Entre las bromas más crueles que las musas se gastan con los artistas destaca, sin duda, la de sus inspiraciones caprichosas y poco constantes, que han hecho perder la cabeza a más de uno. La burla consiste en que, alumbrada la obra maestra, el sufrido receptor de esa ayuda puntual quede luego desamparado de su genio, tan cegado en sus habilidades creativas como aquel imprudente sastre que contempló a la bella Lady Godiva cabalgando desnuda.

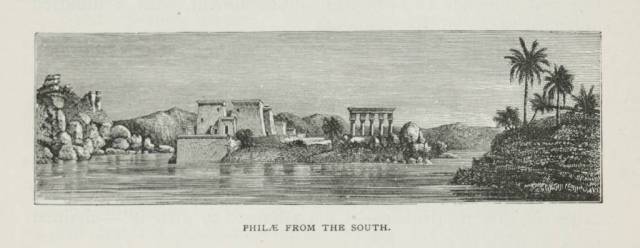

En su ensayo El genio de una noche, Stefan Zweig evoca la figura de Rouget de Lisle (1760-1836), el modesto capitán de ingenieros francés que compuso, en un inesperado fogonazo de inspiración, una de las melodías más famosas de la historia de la música: La Marsellesa. Años después, con su himno resonando todavía en las barricadas de la Europa revolucionaria (pero con sus poemas, óperas y libretos rechazados por los editores, mostrándose incapaz de revalidar su éxito), Rouget de Lisle representa para Zweig una figura patética y frustrada: la del «aficionado que se ha introducido, sin ser llamado, en las filas de los inmortales». No son pocos, desde luego, los autores recordados sólo por un puñado de páginas, versos o melodías. Entre las bromas más crueles que las musas se gastan con los artistas destaca, sin duda, la de sus inspiraciones caprichosas y poco constantes, que han hecho perder la cabeza a más de uno. La burla consiste en que, alumbrada la obra maestra, el sufrido receptor de esa ayuda puntual quede luego desamparado de su genio, tan cegado en sus habilidades creativas como aquel imprudente sastre que contempló a la bella Lady Godiva cabalgando desnuda. El conde Bagge y Marte en Aries. «El expreso de las cuatro y cuarto» nos certifica que en el mundo moderno (que poco a poco va diciendo adiós al caballo) las apariciones fantasmales colonizan los nuevos medios de transporte, una novedad a la que Amelia B. Edwards aporta su granito de arena con este ameno relato, que tiene también su capítulo de peritaje judicial. «La historia de Salomé» es una fantasía de amor romántico ambientada en Venecia, ciudad llamada a protagonizar una exitosa tradición fantasmal, como bien saben los lectores de Vernon Lee o Robert Aickman. Una historia cuidadosamente escrita, con poéticas descripciones del Lido y oportunas citas literarias que embellecen el texto, pero que sufre el incoveniente de que el lector adivinará pronto el desenlace de la trama. La estampa de ese joven inglés que calca el epitafio de una tumba judía nos permitirá imaginarnos la figura de Amelia B. Edwards copiando algún jeroglífico egipcio amenazado de expolio. Mudando una vez más de escenario, el último relato del libro, «El Paso Nuevo», nos traslada a las peligrosas cumbres alpinas. La amenaza, sin embargo, no procede tanto de las montañas como de la propia mano del hombre, que con sus temerarias obras de ingeniería se atreve a jugar con las titánicas fuerzas de la naturaleza. Es posible adivinar en este relato una velada crítica a las agresiones al entorno natural, como lo significa ese ominoso túnel donde se fragua la catástrofe. Al igual que el anterior, este relato está protagonizado por una pareja de amigos ingleses, prototipo de esos británicos, en ocasiones un tanto frívolos, que vagabundean por «el continente» como si fuera una colonia inglesa, siempre arropados por una cohorte de serviciales criados, gondoleros o guías de montaña. Quien haya leído el famoso cuento de Dickens, El guardavías, no dejará de apreciar un notable paralelismo entre los dos textos, aunque el escenario de Dickens sea mucho más tétrico y el desenlace fatal.

El conde Bagge y Marte en Aries. «El expreso de las cuatro y cuarto» nos certifica que en el mundo moderno (que poco a poco va diciendo adiós al caballo) las apariciones fantasmales colonizan los nuevos medios de transporte, una novedad a la que Amelia B. Edwards aporta su granito de arena con este ameno relato, que tiene también su capítulo de peritaje judicial. «La historia de Salomé» es una fantasía de amor romántico ambientada en Venecia, ciudad llamada a protagonizar una exitosa tradición fantasmal, como bien saben los lectores de Vernon Lee o Robert Aickman. Una historia cuidadosamente escrita, con poéticas descripciones del Lido y oportunas citas literarias que embellecen el texto, pero que sufre el incoveniente de que el lector adivinará pronto el desenlace de la trama. La estampa de ese joven inglés que calca el epitafio de una tumba judía nos permitirá imaginarnos la figura de Amelia B. Edwards copiando algún jeroglífico egipcio amenazado de expolio. Mudando una vez más de escenario, el último relato del libro, «El Paso Nuevo», nos traslada a las peligrosas cumbres alpinas. La amenaza, sin embargo, no procede tanto de las montañas como de la propia mano del hombre, que con sus temerarias obras de ingeniería se atreve a jugar con las titánicas fuerzas de la naturaleza. Es posible adivinar en este relato una velada crítica a las agresiones al entorno natural, como lo significa ese ominoso túnel donde se fragua la catástrofe. Al igual que el anterior, este relato está protagonizado por una pareja de amigos ingleses, prototipo de esos británicos, en ocasiones un tanto frívolos, que vagabundean por «el continente» como si fuera una colonia inglesa, siempre arropados por una cohorte de serviciales criados, gondoleros o guías de montaña. Quien haya leído el famoso cuento de Dickens, El guardavías, no dejará de apreciar un notable paralelismo entre los dos textos, aunque el escenario de Dickens sea mucho más tétrico y el desenlace fatal.

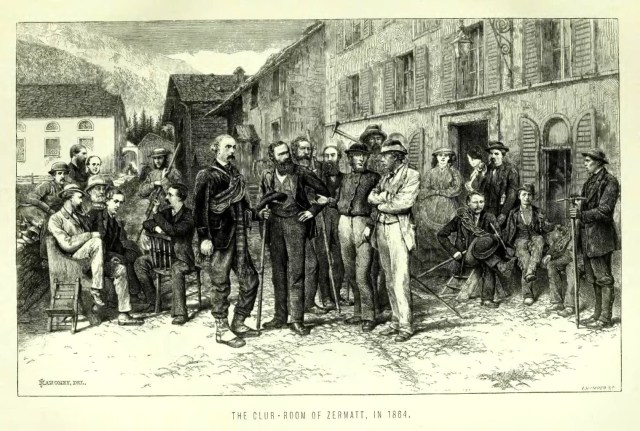

No tiene nada de extraño que en nuestra sociedad actual, cada día más urbana y sedentaria, cobren interés los libros que hacen del caminar una experiencia también literaria, donde confluyen las aspiraciones a una vida saludable y ese amor por la naturaleza tan extendido hoy en día. No cabe la menor duda de que el placer que disfrutamos cada vez que damos un pequeño paseo por el bosque no es muy distinto del que experimenta quien regresa a su casa tras una larga ausencia. Dado por descontado que es imposible nuestro retorno a la naturaleza de la que provenimos, sí que nos resulta posible, al menos, visitarla. Más allá de la literatura de montaña y aventura, son muchos los libros publicados en nuestro país, durante los últimos años, que nos acercan al sencillo placer del caminante, tanto de autores contemporáneos (Le Breton, Leigh Fermor…) como clásicos (Stevenson, Thoreau, Schelle…). Dentro del segundo grupo destaca el que ahora presentamos, Los Alpes en invierno. Ensayos sobre el arte de caminar: un libro a mitad de camino entre la crónica montañera y el elogio del pasear, traducido para Siruela por Carlos Jiménez Arribas. Parece innecesario advertir que para disfrutarlo no es preciso haber visitado los Alpes o ser alpinista. Bastará con pertenecer a los modestos gremios de caminante ocasional, amigo de la naturaleza o aventurero de biblioteca. De la misma manera que Baudelaire aliviaba su spleen evocando cadalsos mientras fumaba su pipa, nosotros, más avisados, soñaremos, en nuestro sillón, con cumbres alpinas, arriesgadas expediciones sobre la nieve o simples paseos por la orilla del mar.

No tiene nada de extraño que en nuestra sociedad actual, cada día más urbana y sedentaria, cobren interés los libros que hacen del caminar una experiencia también literaria, donde confluyen las aspiraciones a una vida saludable y ese amor por la naturaleza tan extendido hoy en día. No cabe la menor duda de que el placer que disfrutamos cada vez que damos un pequeño paseo por el bosque no es muy distinto del que experimenta quien regresa a su casa tras una larga ausencia. Dado por descontado que es imposible nuestro retorno a la naturaleza de la que provenimos, sí que nos resulta posible, al menos, visitarla. Más allá de la literatura de montaña y aventura, son muchos los libros publicados en nuestro país, durante los últimos años, que nos acercan al sencillo placer del caminante, tanto de autores contemporáneos (Le Breton, Leigh Fermor…) como clásicos (Stevenson, Thoreau, Schelle…). Dentro del segundo grupo destaca el que ahora presentamos, Los Alpes en invierno. Ensayos sobre el arte de caminar: un libro a mitad de camino entre la crónica montañera y el elogio del pasear, traducido para Siruela por Carlos Jiménez Arribas. Parece innecesario advertir que para disfrutarlo no es preciso haber visitado los Alpes o ser alpinista. Bastará con pertenecer a los modestos gremios de caminante ocasional, amigo de la naturaleza o aventurero de biblioteca. De la misma manera que Baudelaire aliviaba su spleen evocando cadalsos mientras fumaba su pipa, nosotros, más avisados, soñaremos, en nuestro sillón, con cumbres alpinas, arriesgadas expediciones sobre la nieve o simples paseos por la orilla del mar.

Ahora que se habla tanto de multiculturalismo, de la necesidad de alcanzar una convivencia pacífica entre las distintas culturas y religiones, basada en el respeto y reconocimiento mutuos, debería merecer una atención renovada la obra ensayística de Joseph Campbell (1904-1987), un insigne mitólogo que a lo largo de muchos años ha dedicado una intensa labor investigadora a la compleja tarea de poner de manifiesto, de manera fundamentada y propia, la oculta trama que teje y cohesiona toda nuestra condición humana. La mitología —como nos enseña Campbell— tiene mucho que enseñarnos a este respecto. Ancestral configuradora de nuestro pensamiento, su urdimbre es el verdadero y único hilo de Ariadna que nos permite desplazarnos con certeza entre las distintas culturas, creencias y religiones, a fin de comprenderlas y compartir sus valores comunes. Reconociéndonos fraternalmente en lo que nos une y nos separa, quizás podamos liberarnos algún día del peligroso Minotauro de la intolerancia y el fanatismo.

Ahora que se habla tanto de multiculturalismo, de la necesidad de alcanzar una convivencia pacífica entre las distintas culturas y religiones, basada en el respeto y reconocimiento mutuos, debería merecer una atención renovada la obra ensayística de Joseph Campbell (1904-1987), un insigne mitólogo que a lo largo de muchos años ha dedicado una intensa labor investigadora a la compleja tarea de poner de manifiesto, de manera fundamentada y propia, la oculta trama que teje y cohesiona toda nuestra condición humana. La mitología —como nos enseña Campbell— tiene mucho que enseñarnos a este respecto. Ancestral configuradora de nuestro pensamiento, su urdimbre es el verdadero y único hilo de Ariadna que nos permite desplazarnos con certeza entre las distintas culturas, creencias y religiones, a fin de comprenderlas y compartir sus valores comunes. Reconociéndonos fraternalmente en lo que nos une y nos separa, quizás podamos liberarnos algún día del peligroso Minotauro de la intolerancia y el fanatismo. Cualquier musicólogo que pretenda trazar una panorámica veraz y significativa de los últimos años del genial compositor austríaco debe enfrentarse a dos formidables retos. De un lado, el de dar cuenta razonada de la compleja pluralidad de obras maestras, terminadas o incompletas, que jalonan ese intenso periodo creativo: Réquiem, últimas sinfonías y conciertos, La flauta mágica… De otro, despejar su campo de estudio de la selva de leyendas y mitos que lo recubren: la malévola influencia de Salieri, su muerte por envenenamiento, el menosprecio de la corte vienesa, su escasez de recursos… Un variopinto y sugestivo conjunto de fábulas, surgidas al calor de su dramática e inesperada muerte (el propio Beethoven se hizo eco de algunas en sus «cuadernos de conversación»), que han gozado de una intensa y prolongada influencia; y no solo en textos literarios y románticos (recordemos el Mozart y Salieri, de Pushkin), sino también en algunas obras señeras de la musicología clásica. Y así hasta alcanzar en el famoso film de Milos Forman (Amadeus, 1984) una de sus últimas y más artísticas actualizaciones populares, todavía viva en una parte importante de nuestro imaginario colectivo. Cuando el artista se mitifica, uno de sus disfraces predilectos es el de genio incomprendido.

Cualquier musicólogo que pretenda trazar una panorámica veraz y significativa de los últimos años del genial compositor austríaco debe enfrentarse a dos formidables retos. De un lado, el de dar cuenta razonada de la compleja pluralidad de obras maestras, terminadas o incompletas, que jalonan ese intenso periodo creativo: Réquiem, últimas sinfonías y conciertos, La flauta mágica… De otro, despejar su campo de estudio de la selva de leyendas y mitos que lo recubren: la malévola influencia de Salieri, su muerte por envenenamiento, el menosprecio de la corte vienesa, su escasez de recursos… Un variopinto y sugestivo conjunto de fábulas, surgidas al calor de su dramática e inesperada muerte (el propio Beethoven se hizo eco de algunas en sus «cuadernos de conversación»), que han gozado de una intensa y prolongada influencia; y no solo en textos literarios y románticos (recordemos el Mozart y Salieri, de Pushkin), sino también en algunas obras señeras de la musicología clásica. Y así hasta alcanzar en el famoso film de Milos Forman (Amadeus, 1984) una de sus últimas y más artísticas actualizaciones populares, todavía viva en una parte importante de nuestro imaginario colectivo. Cuando el artista se mitifica, uno de sus disfraces predilectos es el de genio incomprendido. Desde que me inicié en la lectura y apreciación de la literatura de Adalbert Stifter (1805-1868) no he dejado de esperar la aparición de este singular libro, Piedras de colores (1853). Creo que a todos los «stifterianos» —supongo que los hay— les habrá sucedido algo parecido, pues hasta la fecha solo contábamos con la versión publicada por Cátedra: una edición cuidadosamente prologada, anotada y muy bien traducida, pero que solo recogía dos de las seis novelitas que comprende el libro original. Además, actualmente está agotada, por lo que la edición completa que acaba de sacar a la luz Pre-Textos (en la traducción de Carmen Gauger) llena un imperdonable hueco en nuestro panorama editorial, sumándose a los otros titulos ya existentes:

Desde que me inicié en la lectura y apreciación de la literatura de Adalbert Stifter (1805-1868) no he dejado de esperar la aparición de este singular libro, Piedras de colores (1853). Creo que a todos los «stifterianos» —supongo que los hay— les habrá sucedido algo parecido, pues hasta la fecha solo contábamos con la versión publicada por Cátedra: una edición cuidadosamente prologada, anotada y muy bien traducida, pero que solo recogía dos de las seis novelitas que comprende el libro original. Además, actualmente está agotada, por lo que la edición completa que acaba de sacar a la luz Pre-Textos (en la traducción de Carmen Gauger) llena un imperdonable hueco en nuestro panorama editorial, sumándose a los otros titulos ya existentes:

No deja de ser curioso que un objeto tan alejado de nosotros como la Luna, que ocupa en la bóveda celeste una porción tan insignificante (30′ de arco, según la jerga de los astrónomos), haya influido de manera tan intensa y reiterada en el pensamiento de la Humanidad. Durante incontables generaciones, los hombres han levantado los ojos hacia el astro de la noche buscando respuestas, proyectando sobre su enigmática y cambiante faz sus anhelos y temores, colmándola de significados trascendentes. Se ha generado así una complejísima mitología, de alcance universal, que los hombres modernos hemos olvidado casi por completo, reduciéndola, en el mejor de los casos, a un puñado de imágenes retóricas o triviales que difícilmente explican esa fascinación profunda y genuina que aún nos produce la contemplación del astro nocturno. No cabe duda de que, en el fondo de nuestra adormecida sensibilidad contemporánea (cada vez más apartada de los relojes naturales y sometida al imperio de la tecnología) todavía resiste, casi borrada, una huella de su antigua relevancia.

No deja de ser curioso que un objeto tan alejado de nosotros como la Luna, que ocupa en la bóveda celeste una porción tan insignificante (30′ de arco, según la jerga de los astrónomos), haya influido de manera tan intensa y reiterada en el pensamiento de la Humanidad. Durante incontables generaciones, los hombres han levantado los ojos hacia el astro de la noche buscando respuestas, proyectando sobre su enigmática y cambiante faz sus anhelos y temores, colmándola de significados trascendentes. Se ha generado así una complejísima mitología, de alcance universal, que los hombres modernos hemos olvidado casi por completo, reduciéndola, en el mejor de los casos, a un puñado de imágenes retóricas o triviales que difícilmente explican esa fascinación profunda y genuina que aún nos produce la contemplación del astro nocturno. No cabe duda de que, en el fondo de nuestra adormecida sensibilidad contemporánea (cada vez más apartada de los relojes naturales y sometida al imperio de la tecnología) todavía resiste, casi borrada, una huella de su antigua relevancia. Siempre resulta una buena noticia la publicación de un nuevo libro con relatos de Arthur Machen (1863-1947), uno de los grandes maestros ingleses de la literatura fantástica y de misterio, autor de textos tan leídos y reconocidos (tan «de culto», me atrevería a decir) como Los tres impostores (1895), «El gran dios Pan» (1894), «El pueblo blanco» (1899) o La colina de los sueños (1907). Si además el nuevo libro —desmintiendo la habitual rutina de muchos editores— recoge textos inéditos o de difícil acceso, el evento merece los honores de una celebración. Este es el caso de Ritual. Cuentos tardíos, una selección de trece relatos que Reino de Redonda pone a nuestro alcance en una bella y cuidada edición. El libro cuenta, además, con un oportuno prólogo del traductor, Antonio Iriarte, que nos presenta las claves necesarias para comprender el contexto de estos relatos tardíos, publicados entre 1925 y 1937, una etapa en la que Machen se vio obligado a ejercer, por razones de mera supervivencia, la profesión de periodista, tal como aparece testimoniado en muchos de los cuentos recogidos. Aunque quedaba ya lejos su mejor etapa creativa, anterior a la Primera Guerra Mundial, no faltan en esta recopilación algunos relatos realmente magistrales; y todos, incluso los más modestos, se leen con interés, no faltando en ninguno la huella de ese exquisito estilista de lo maravilloso que fue Arthur Machen.

Siempre resulta una buena noticia la publicación de un nuevo libro con relatos de Arthur Machen (1863-1947), uno de los grandes maestros ingleses de la literatura fantástica y de misterio, autor de textos tan leídos y reconocidos (tan «de culto», me atrevería a decir) como Los tres impostores (1895), «El gran dios Pan» (1894), «El pueblo blanco» (1899) o La colina de los sueños (1907). Si además el nuevo libro —desmintiendo la habitual rutina de muchos editores— recoge textos inéditos o de difícil acceso, el evento merece los honores de una celebración. Este es el caso de Ritual. Cuentos tardíos, una selección de trece relatos que Reino de Redonda pone a nuestro alcance en una bella y cuidada edición. El libro cuenta, además, con un oportuno prólogo del traductor, Antonio Iriarte, que nos presenta las claves necesarias para comprender el contexto de estos relatos tardíos, publicados entre 1925 y 1937, una etapa en la que Machen se vio obligado a ejercer, por razones de mera supervivencia, la profesión de periodista, tal como aparece testimoniado en muchos de los cuentos recogidos. Aunque quedaba ya lejos su mejor etapa creativa, anterior a la Primera Guerra Mundial, no faltan en esta recopilación algunos relatos realmente magistrales; y todos, incluso los más modestos, se leen con interés, no faltando en ninguno la huella de ese exquisito estilista de lo maravilloso que fue Arthur Machen. Pitia se tratara, un modesto cura rural balbucea, en estado de trance, una misa en latín, lengua que desconoce. «El misterio de Islington» es un relato más elaborado, cargado de tintes misóginos y macabros, con abundantes referencias a la crónica periodística, testimonio de la experiencia de Machen por aquellos años. La historia principal viene precedida del rápido repaso de algunos casos criminales sensacionalistas, valorados irónicamente como si fueran obras literarias más o menos perfectas. También es llamativa la perspectiva adoptada por el narrador, que parece desdecirse al final de lo contado. En «Johnny Doble» (subtitulado «cuento infantil») se describe un caso de desdoblamiento o proyección astral, una curiosa manera de explicar los arranques imaginativos de un niño inteligente. Un relato menor, pero escrito con esa admirable habilidad de Machen para lograr que los pequeños detalles adquieran un protagonismo insinuante. «El cuarto acogedor» esconde una pequeña trampa, en la que el lector deberá dejarse caer para poder disfrutar de la historia. Junto con «El misterio de Islington», los dos únicos relatos sin elementos maravillosos. En «Despertar» (otro cuento presentado como «infantil»), la mirada creativa de un niño se manifiesta capaz de transfigurar una fea realidad, anunciando así su vocación de poeta. Un relato inspirado en una creencia folclórica celta: el peligroso sueño a la intemperie que nos pone en contacto con la «gente menuda» y del que despertamos trastornados. En «Abrir la puerta» retornamos al mundo de la crónica periodística narrada en primera persona, con sus noticias sensacionalistas y la indagación de casos misteriosos. Un erudito reverendo, Secretan Jones, es ahora el protagonista de la historia: una misteriosa desaparición en la estela del «Rip van Winkle» de Irving. «El camino

Pitia se tratara, un modesto cura rural balbucea, en estado de trance, una misa en latín, lengua que desconoce. «El misterio de Islington» es un relato más elaborado, cargado de tintes misóginos y macabros, con abundantes referencias a la crónica periodística, testimonio de la experiencia de Machen por aquellos años. La historia principal viene precedida del rápido repaso de algunos casos criminales sensacionalistas, valorados irónicamente como si fueran obras literarias más o menos perfectas. También es llamativa la perspectiva adoptada por el narrador, que parece desdecirse al final de lo contado. En «Johnny Doble» (subtitulado «cuento infantil») se describe un caso de desdoblamiento o proyección astral, una curiosa manera de explicar los arranques imaginativos de un niño inteligente. Un relato menor, pero escrito con esa admirable habilidad de Machen para lograr que los pequeños detalles adquieran un protagonismo insinuante. «El cuarto acogedor» esconde una pequeña trampa, en la que el lector deberá dejarse caer para poder disfrutar de la historia. Junto con «El misterio de Islington», los dos únicos relatos sin elementos maravillosos. En «Despertar» (otro cuento presentado como «infantil»), la mirada creativa de un niño se manifiesta capaz de transfigurar una fea realidad, anunciando así su vocación de poeta. Un relato inspirado en una creencia folclórica celta: el peligroso sueño a la intemperie que nos pone en contacto con la «gente menuda» y del que despertamos trastornados. En «Abrir la puerta» retornamos al mundo de la crónica periodística narrada en primera persona, con sus noticias sensacionalistas y la indagación de casos misteriosos. Un erudito reverendo, Secretan Jones, es ahora el protagonista de la historia: una misteriosa desaparición en la estela del «Rip van Winkle» de Irving. «El camino  de Dover» es otro caso de desaparición, pero encuadrada esta vez en el transcurso de una expedición de cazafantasmas a una vieja granja supuestamente embrujada. La inexplicable desaparición de sir Halliday Stuart, un eminente anticuario que se suma en el último momento a la pernoctación, es solo el preludio a un misterio aún más indescifrable y turbador. «N» es uno de los relatos más elaborados y valorados de Machen, ya recogido en algunas antologías. Se inicia en ese locus amoenus por antonomasia de los relatos fantásticos: la reunión de amigos en torno a una chimenea, con una jarra de ponche en la mano y al resguardo de una ventosa noche invernal. La conversación, prendida en la evocación de las desaparecidas calles de un Londres ya fabuloso, alcanza su punto álgido con la indagación de un maravilloso jardín solo visto por algunos privilegiados. Quizás una poética y compleja recreación de la «doble vista», una creencia de origen celta detalladamente explicada por Robert Kirk en La comunidad secreta (1691). «La omega enaltecida» es otro magistral relato de tono crepuscular, protagonizado por un personaje solitario con poderes paranormales. Narrado por dos voces diferentes, solo el lector atento podrá atar cabos y poner algo de sentido en el aparente caos de voces misteriosas, trucos espiritistas y crímenes impunes que lo componen. Un texto bastante sobrecogedor, pero con deliciosos toques de humor en la presentación de la señorita Ladislaw, una médium menos fraudulenta de lo que parece. Aunque «Fuera del cuadro» está compuesto con una técnica similar a la del relato anterior —esto es, la exposición de diversas historias aparentemente inconexas—, quizás no sea tan perfecto en su resolución. Eso sí, descubriremos que el «síndome de Jekyll» no solo afecta a los médicos. En «Trueque» se recupera otra creencia folclórica celta, la del «niño cambiado» o changeling. El libro se cierra con «Ritual», un relato breve donde confluyen algunos de los motivos habituales de Machen: el horror ancestral de misteriosos ritos paganos, los niños como performers privilegiados de lo maravilloso, y ese Londres enigmático, laberíntico e impredecible —«la Bagdad de occidente»— del que ya nos hablaba Stevenson.

de Dover» es otro caso de desaparición, pero encuadrada esta vez en el transcurso de una expedición de cazafantasmas a una vieja granja supuestamente embrujada. La inexplicable desaparición de sir Halliday Stuart, un eminente anticuario que se suma en el último momento a la pernoctación, es solo el preludio a un misterio aún más indescifrable y turbador. «N» es uno de los relatos más elaborados y valorados de Machen, ya recogido en algunas antologías. Se inicia en ese locus amoenus por antonomasia de los relatos fantásticos: la reunión de amigos en torno a una chimenea, con una jarra de ponche en la mano y al resguardo de una ventosa noche invernal. La conversación, prendida en la evocación de las desaparecidas calles de un Londres ya fabuloso, alcanza su punto álgido con la indagación de un maravilloso jardín solo visto por algunos privilegiados. Quizás una poética y compleja recreación de la «doble vista», una creencia de origen celta detalladamente explicada por Robert Kirk en La comunidad secreta (1691). «La omega enaltecida» es otro magistral relato de tono crepuscular, protagonizado por un personaje solitario con poderes paranormales. Narrado por dos voces diferentes, solo el lector atento podrá atar cabos y poner algo de sentido en el aparente caos de voces misteriosas, trucos espiritistas y crímenes impunes que lo componen. Un texto bastante sobrecogedor, pero con deliciosos toques de humor en la presentación de la señorita Ladislaw, una médium menos fraudulenta de lo que parece. Aunque «Fuera del cuadro» está compuesto con una técnica similar a la del relato anterior —esto es, la exposición de diversas historias aparentemente inconexas—, quizás no sea tan perfecto en su resolución. Eso sí, descubriremos que el «síndome de Jekyll» no solo afecta a los médicos. En «Trueque» se recupera otra creencia folclórica celta, la del «niño cambiado» o changeling. El libro se cierra con «Ritual», un relato breve donde confluyen algunos de los motivos habituales de Machen: el horror ancestral de misteriosos ritos paganos, los niños como performers privilegiados de lo maravilloso, y ese Londres enigmático, laberíntico e impredecible —«la Bagdad de occidente»— del que ya nos hablaba Stevenson. Este breve y sugestivo ensayo que hoy reseñamos, Los placeres de la literatura japonesa, tiene su origen en un ciclo de cinco conferencias impartido por Donald Keene (1922), reconocido especialista de la literatura japonesa, en varias instituciones culturales estadounidenses: Universidad de California, Biblioteca Pública y Museo Metropolitano de Nueva York. Reunidas posteriormente en un solo volumen (The pleasures of Japanese literature, 1988), Siruela nos las ofrece ahora en la cuidadosa traducción de Julio Baquero Cruz, que ha anotado el texto y completado la bibliografía original con un repertorio actualizado de estudios y ediciones en español. La transparencia y amenidad que cabe esperar de un orador competente parecen haberse salvado venturosamente en el libro, que pone así su granito de arena en la consecución de ese «placer lector» prometido en el título. Esto no le quita al texto, desde luego, una cierta complejidad, inevitable a la hora de dar cuenta de fenómenos literarios muy alejados de nuestros referentes occidentales. El ámbito cronológico cubierto por Keene se reduce a la época premoderna, es decir, al periodo anterior a la Restauración Meiji, momento en el que la influencia europea no se había dejado sentir todavía entre los escritores nativos. Atiende el libro, pues, a un acervo literario relativamente antiguo, aunque de interés todavía vigente para muchísimos lectores, y que, en función de la peculiar idiosincrasia del pueblo japonés, ha proyectado y sigue proyectando muchas de sus constantes en el desarrollo literario y cultural moderno.

Este breve y sugestivo ensayo que hoy reseñamos, Los placeres de la literatura japonesa, tiene su origen en un ciclo de cinco conferencias impartido por Donald Keene (1922), reconocido especialista de la literatura japonesa, en varias instituciones culturales estadounidenses: Universidad de California, Biblioteca Pública y Museo Metropolitano de Nueva York. Reunidas posteriormente en un solo volumen (The pleasures of Japanese literature, 1988), Siruela nos las ofrece ahora en la cuidadosa traducción de Julio Baquero Cruz, que ha anotado el texto y completado la bibliografía original con un repertorio actualizado de estudios y ediciones en español. La transparencia y amenidad que cabe esperar de un orador competente parecen haberse salvado venturosamente en el libro, que pone así su granito de arena en la consecución de ese «placer lector» prometido en el título. Esto no le quita al texto, desde luego, una cierta complejidad, inevitable a la hora de dar cuenta de fenómenos literarios muy alejados de nuestros referentes occidentales. El ámbito cronológico cubierto por Keene se reduce a la época premoderna, es decir, al periodo anterior a la Restauración Meiji, momento en el que la influencia europea no se había dejado sentir todavía entre los escritores nativos. Atiende el libro, pues, a un acervo literario relativamente antiguo, aunque de interés todavía vigente para muchísimos lectores, y que, en función de la peculiar idiosincrasia del pueblo japonés, ha proyectado y sigue proyectando muchas de sus constantes en el desarrollo literario y cultural moderno.