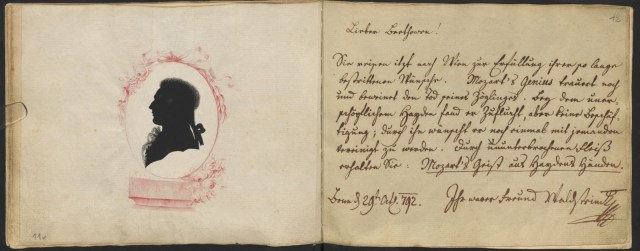

Hay figuras de la cultura y del arte que necesitan muy poco de centenarios y celebraciones para ocupar un lugar preeminente en el conocimiento y la apreciación universales. Tal es el caso, sin duda, de Beethoven (1770-1827), del que se cumple este año el 250 aniversario de su nacimiento. Necesaria o no, la efeméride ya comienza a dar sus frutos, y Alianza Editorial acaba de sacar a la luz un libro de gran interés y atractivo: Beethoven contado a través de sus contemporáneos (Beethoven: Impresions by his Contemporaries, New York, 1926). Su editor, O. G. Sonneck, pretendía no solo conmemorar el primer centenario de la muerte del músico alemán (1927), sino también complementar —con la recopilación de testimonios originales de sus contemporáneos— la colosal biografía de Beethoven escrita por Alexander W. Thayer (1817-1897), reeditada y traducida al inglés unos años antes (The Life of Ludwig van Beethoven, 1921), y de la que se manifestaba deudor. Aunque el libro de Sonneck no pretendía recoger todos los testimonios existentes acerca del compositor, nos legó una inteligente y amena selección, perfectamente válida hoy en día. Cada contribución viene antecedida de un breve texto explicativo, donde el editor nos presenta al autor del testimonio o comenta la procedencia de la fuente. Es cierto que el libro tiene ya muchos años, y que le falta quizás un aparato crítico que especifique mejor la filiación de algunos textos, y ponga en su sitio ciertas afirmaciones exageradas o muy dudosas (como la del supuesto encuentro de Beethoven con Mozart en 1787). En cualquier caso, nos hallamos ante un valioso conjunto de testimonios: un verdadero tesoro para todos los enamorados de la música de Beethoven, que disfrutarán a lo grande con este apasionante libro, que se puede leer como si fuera una novela. No deja de ser reconfortante que, transcurridos casi cien años, el libro pueda mantener intacto, o incluso acrecentado, su interés.

Hay figuras de la cultura y del arte que necesitan muy poco de centenarios y celebraciones para ocupar un lugar preeminente en el conocimiento y la apreciación universales. Tal es el caso, sin duda, de Beethoven (1770-1827), del que se cumple este año el 250 aniversario de su nacimiento. Necesaria o no, la efeméride ya comienza a dar sus frutos, y Alianza Editorial acaba de sacar a la luz un libro de gran interés y atractivo: Beethoven contado a través de sus contemporáneos (Beethoven: Impresions by his Contemporaries, New York, 1926). Su editor, O. G. Sonneck, pretendía no solo conmemorar el primer centenario de la muerte del músico alemán (1927), sino también complementar —con la recopilación de testimonios originales de sus contemporáneos— la colosal biografía de Beethoven escrita por Alexander W. Thayer (1817-1897), reeditada y traducida al inglés unos años antes (The Life of Ludwig van Beethoven, 1921), y de la que se manifestaba deudor. Aunque el libro de Sonneck no pretendía recoger todos los testimonios existentes acerca del compositor, nos legó una inteligente y amena selección, perfectamente válida hoy en día. Cada contribución viene antecedida de un breve texto explicativo, donde el editor nos presenta al autor del testimonio o comenta la procedencia de la fuente. Es cierto que el libro tiene ya muchos años, y que le falta quizás un aparato crítico que especifique mejor la filiación de algunos textos, y ponga en su sitio ciertas afirmaciones exageradas o muy dudosas (como la del supuesto encuentro de Beethoven con Mozart en 1787). En cualquier caso, nos hallamos ante un valioso conjunto de testimonios: un verdadero tesoro para todos los enamorados de la música de Beethoven, que disfrutarán a lo grande con este apasionante libro, que se puede leer como si fuera una novela. No deja de ser reconfortante que, transcurridos casi cien años, el libro pueda mantener intacto, o incluso acrecentado, su interés.

El libro de Sonneck recoge un amplio muestrario de testimonios sobre Beethoven, que se inicia con el de Gottfried Fischer (un panadero de Bonn que fue su vecino de niñez), y se cierra con el dramático dictamen del médico que lo asistió durante su enfermedad final, la crónica de su multitudinario sepelio y la emocionante oración fúnebre que le tributó Grillparzer. Entremedias, testimonios de amigos como Wegeler, profesores como Neefe o Schenk, pianistas como Moscheles, compositores como Spohr, Rossini, Weber o Liszt, editores como Schlesinger, discípulos como Czerny y Ries, cantantes como Röckel o la Schröder-Devrient, escritores como Goethe, Rellstab o Grillparzer… y así hasta completar casi medio centenar de informantes, la mayoría ilustres. No todos los que escriben sobre el compositor lo conocían de igual manera, por supuesto, ni sus testimonios tienen idéntica relevancia o merecen la misma credibilidad. Algunos relatos son evocaciones retrospectivas, probablemente embellecidas por el paso del tiempo y la figura cada vez más agigantada del maestro. Muchas noticias proceden de personas que apenas lo conocían: visitantes ocasionales atraídos por su fama, o que lo trataron por algún motivo coyuntural (como el tenor Joseph August Röckel, testigo de la dolorosa revisión de Fidelio en 1806). Otros, en cambio, lo frecuentaron asiduamente. Es el caso de Anton Schindler, secretario y mano derecha del compositor durante más de una década (1815-1826), autor de una importante biografía (Vida de Beethoven, 1840) de la que no podían faltar breves extractos en la recopilación de Sonneck. O también su alumno Ferdinand Ries, que aporta interesantes detalles acerca de la dedicatoria a Napoleón de la Sinfonía Heroica, o de su célebre première en la orquesta del príncipe Lobkowitz.

Muchos de los tópicos e ideas generales, más o menos fundadas, que aún corren sobre la personalidad del compositor arrancan de estas páginas, y así podemos hallarlas en casi todas las biografías consagradas al genio de Bonn (como en la de Jean y Brigitte Massin, por ejemplo, que recoge muchas opiniones de contemporáneos). La novedad es que, gracias al libro de Sonneck, podremos leerlas directamente de sus fuentes originales: el maltrato que sufrió Beethoven durante su infancia, las borracheras de su padre, los amores contrariados, sus ocasionales groserías y frecuente desaliño indumentario, los cambios continuos de domicilio y de personal de servicio, su físico poco agraciado, su orgullosa actitud ante los nobles (la joven pianista von Bernhard aseguraba haber visto a la condesa Thun arrodillada ante el compositor «rogándole que tocara algo»), sus virulentos desplantes a sus mecenas aristócratas (como esa huida en plena noche que narra Ignaz von Seyfried), su orgullo de artista (reflejado en la famosa anécdota de las quintas consecutivas «permitidas» por Beethoven), su pasión por la vida campestre y las excursiones, lo indescifrable de su caligrafía, los ataques de ira que le provocaban las erratas de sus partituras, las intrigas de sus hermanos, los quebraderos de cabeza a cuenta de su sobrino Karl (que, según los médicos, influyeron en su enfermedad final), su progresiva sordera… Conforme los años transcurren, todos los testimonios coinciden en señalar la dificultad que entrañaba acercarse a Beethoven, del que nos pintan la imagen patética de un hombre aislado del mundo por su sordera, condenado a valerse a todas horas de sus «cuadernos de conversación», malviviendo con escasos bienes materiales; aunque no por ello privado de súbitos arranques de cordialidad. Los numerosos curiosos que llegaban a Viena con la intención de conocerlo —en sus difíciles circunstancias personales— desataban lógicamente su ira, lo que contribuía a incrementar su fama de misántropo (así lo señala, por ejemplo, Cipriani Potter, ya en 1818). En línea con este temperamento desconfiado de sus últimos años destacan también sus negativas a tocar el piano delante de nadie, así como los trucos, no demasiado elegantes, que ideaban algunos de sus admiradores para lograr escucharlo (como lo cuenta Sir John Rusell en su relato de 1821).

Pero los textos recogidos por Sonneck van mucho más allá de la doliente y compleja humanidad del compositor. Hemos de recordar que una gran mayoría de los informantes son músicos: cantantes, instrumentistas, editores o compositores. Así, muchos testimonios coinciden en subrayar la originalidad de sus improvisaciones al piano; aunque también señalan, con el paso de los años y el avance de la sordera, una creciente falta de claridad. Los tempranos desencuentros de Beethoven con el contrapunto se manifiestan por vez primera en el testimonio de Johann Schenk (1792), el profesor que le corregía los ejercicios de contrapunto que debía presentar luego a su maestro Haydn. Un manido tópico, repetido hasta la saciedad, que se contradice con las magistrales muestras que da Beethoven, en muchas de sus obras, de su dominio del contrapunto y los fugados. Las preferencias musicales del compositor aparecen igualmente recogidas en algunos testimonios: Händel, en primerísimo lugar, y luego Bach, Cherubini, Mozart… Al lector actual seguramente le sorprenderán los reparos de Beethoven a las óperas más famosas de Mozart, o su preferencia por las sonatas de Clementi, por encima incluso de las del propio músico de Salzburgo. Algunos aspectos del método de composición de Beethoven figuran también en las observaciones de sus contemporáneos. Según nos informa Ludwig Rellstab (1825), Beethoven componía sobre todo por las mañanas; y de manera preferente durante el verano, en el campo, dejando para el invierno las labores de desarrollo y orquestación. Beethoven, además (si es cierto lo que asegura Edward Schulz en 1823), no escribe «una sola nota hasta que se ha formado el diseño de toda la pieza en la cabeza». Dentro de este apartado merece la pena recordar la famosa escena descrita por Schindler relativa a la composición de la Misa Solemnis, o la explicación dada por Beethoven de «cómo le vienen las ideas musicales», transmitida por el jovencísimo Louis Schlösser en 1823. También son interesantes, o cuando menos pintorescas, las descripciones de su particular manera de dirigir la orquesta (sobre todo cuando estaba ya casi sordo y confundía a los músicos), en las que coinciden muchos de sus contemporáneos, como la cantante Schröder-Devrient (1822), que no duda en comparar al maestro con un personaje de Hoffmann. Tampoco faltan testimonios relativos a la recepción de su obra. La novedad de su música despierta ya valoraciones contrarias en un fecha tan temprana como la de 1798 (Johann Wenzel Tomaschek). Las voces críticas se intensificarán con motivo de sus últimas obras, las más originales y revolucionarias, siempre bajo la sospecha de ser producto de la sordera: es el caso de la Novena Sinfonía (Spohr) o los últimos cuartetos (Rellstab). Finalmente, no faltan en la selección de Sonneck valiosos testimonios del ambiente musical de la época, atrozmente competitivo para los músicos, que se manifiesta, por ejemplo, en esos duelos pianísticos entre virtuosos, como los que recoge Czerny o Ignaz von Seyfried, y que le valieron a Beethoven la enemistad del famoso Steibelt.

Creo que muchos lectores terminarán el libro imbuídos de sentimientos contradictorios. Por un lado, verán enriquecida su visión del compositor. Por otro, se sentirán quizás un tanto apesadumbrados por las lamentables escenas que se acumulan en las últimas páginas: la completa sordera del músico, su soledad y abandono, la incomprensión que despiertan sus postreras creaciones, sus proyectos inacabados, la enfermedad final (con esa patética escena del retorno a Viena en una carreta abierta)… Es verdad que, sin todo ello, la figura de Beethoven sería otra muy distinta. Nos faltaría esa imagen del héroe que vence los mayores obstáculos, y que se ha hecho consustancial a nuestra concepción del artista genial. De la misma manera que la valentía de Aquiles venía contrastada por la vulnerabilidad de su talón (que él conocía), el talento de Beethoven se vio duramente puesto a prueba por su sordera: formidable obstáculo —insalvable para cualquier otro músico— que no le impidió culminar una carrera de artista que todavía estamos admirando. Porque, aun cuando su falta de oído explicara una parte importante de la originalidad y atrevimiento de sus últimas obras, no por ello dejaría de ofrecernos una valiosa lección. Entre tanta nota oscura nos quedaremos, pues, con las luminosas y proféticas palabras de Grillparzer que cierran el libro: «Así era, así murió y así vivirá hasta el fin de los tiempos».

Reseña de Manuel Fernández Labrada

«Era tan sensible al tema de su incipiente sordera que había que tener mucho cuidado de no señalarle su deficiencia hablándole demasiado alto. Cuando no entendía algo, solía echarle la culpa a su despiste habitual, que sufría en grado sumo. Vivía gran parte de tiempo en el campo, donde yo solía ir a que me diera clase. A veces, por la mañana, a eso de las ocho, después de desayunar, me decía: «Demos primero un paseo». Nos poníamos en marcha, y algunos veces no regresábamos hasta las tres o las cuatro de la tarde, después de haber comido algo en algún pueblo. En una de estas excursiones, Beethoven me dio la primera muestra sorprendente de su creciente sordera, que Stephan von Breuning ya me había mencionado. Había llamado su atención sobre un pastor que estaba tocando francamente bien su flauta de madera de celinda en el bosque. Durante media hora entera, Beethoven no fue capaz de oír nada en absoluto, y aunque le aseguré repetidamente que yo tampoco oía nada (lo cual no era cierto), se quedó muy callado y taciturno» (testimonio de Ferdinand Ries, traducción de Ana Pérez Galván).

Cuando los etólogos andan todavía discurriendo si los animales gozan o no de las bondades del pensamiento, de si tienen la capacidad de alumbrar conceptos (lo que les parece muy dificil, al no estar dotados de lenguaje), o si al menos son capaces de servirse de alguna clase de juicios, la literatura hace ya tiempo que resolvió el dilema, concediéndoles unas capacidades parangonables a las humanas, o cuando menos, las suficientes para desempeñar con solvencia un papel protagonista en apólogos, bestiarios, alegorías o, incluso, historias naturales. Divinizados en muchos mitos y religiones antiguas, los poetas se han servido con frecuencia de su variopinta república para ofrecernos ejemplos a los que imitar; o bien, modelos en los que criticar, desde una prudente distancia, muchos de nuestros vicios y tonterías. De manera similar a como Perseo utilizaba el espejo de su escudo para vencer a la Gorgona sin mirarla a los ojos, los hombres nos hemos contemplado en los animales para triunfar de nosotros mismos, intentando mejorarnos sin herir demasiado el orgullo de nadie. Un espejo en el que pocas veces salimos favorecidos, que se obstina casi siempre en reflejar nuestro lado menos amable.

Cuando los etólogos andan todavía discurriendo si los animales gozan o no de las bondades del pensamiento, de si tienen la capacidad de alumbrar conceptos (lo que les parece muy dificil, al no estar dotados de lenguaje), o si al menos son capaces de servirse de alguna clase de juicios, la literatura hace ya tiempo que resolvió el dilema, concediéndoles unas capacidades parangonables a las humanas, o cuando menos, las suficientes para desempeñar con solvencia un papel protagonista en apólogos, bestiarios, alegorías o, incluso, historias naturales. Divinizados en muchos mitos y religiones antiguas, los poetas se han servido con frecuencia de su variopinta república para ofrecernos ejemplos a los que imitar; o bien, modelos en los que criticar, desde una prudente distancia, muchos de nuestros vicios y tonterías. De manera similar a como Perseo utilizaba el espejo de su escudo para vencer a la Gorgona sin mirarla a los ojos, los hombres nos hemos contemplado en los animales para triunfar de nosotros mismos, intentando mejorarnos sin herir demasiado el orgullo de nadie. Un espejo en el que pocas veces salimos favorecidos, que se obstina casi siempre en reflejar nuestro lado menos amable.

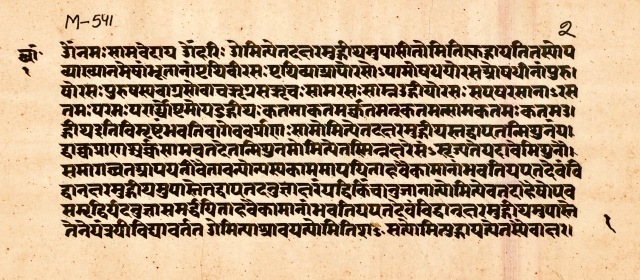

En ocasiones, la lectura puede convertirse en una apasionante aventura, en un viaje hacia lo nuevo y desconocido. Así ocurre, sobre todo, cuando pretendemos acercarnos a una cultura diferente, sujeta a otros hábitos de pensamiento y formulada en una lengua muy alejada de la nuestra. Esta es, sin duda, la situación de quienes se aproximan por vez primera a las upanisad: unos textos de enorme complejidad y profundidad, que conforman, junto con la Bhagavadgītā, una de las grandes cimas de la espiritualidad hinduista. Por fortuna, para esta difícil y estimulante singladura, Atalanta nos ha aparejado un poderoso navío: la más perfecta y completa de las ediciones, cuidadosamente prologada, anotada y traducida por un destacado equipo de sanscritistas, españoles y mexicanos, a cuya cabeza figura Juan Arnau, filósofo y gran especialista en la materia. Una novedad que es justo calificar de importante hito editorial, pues por vez primera se vierten a nuestra lengua, a partir de los textos originales en sánscrito, las trece principales upanisad, compulsando a la vez su rica tradición interpretativa. Un volumen que es también una pieza importante en esa biblioteca multicultural de humanidades que construye con admirable acierto y ambición Atalanta, que nos brinda ahora la posibilidad de apreciar en su conjunto lo que antes habíamos leído disperso en algunos de sus títulos. Si la biblioteca ideal debe ser un edificio sólido y coherente, forzoso será que no le falten aquellos libros que son piedras angulares de la cultura.

En ocasiones, la lectura puede convertirse en una apasionante aventura, en un viaje hacia lo nuevo y desconocido. Así ocurre, sobre todo, cuando pretendemos acercarnos a una cultura diferente, sujeta a otros hábitos de pensamiento y formulada en una lengua muy alejada de la nuestra. Esta es, sin duda, la situación de quienes se aproximan por vez primera a las upanisad: unos textos de enorme complejidad y profundidad, que conforman, junto con la Bhagavadgītā, una de las grandes cimas de la espiritualidad hinduista. Por fortuna, para esta difícil y estimulante singladura, Atalanta nos ha aparejado un poderoso navío: la más perfecta y completa de las ediciones, cuidadosamente prologada, anotada y traducida por un destacado equipo de sanscritistas, españoles y mexicanos, a cuya cabeza figura Juan Arnau, filósofo y gran especialista en la materia. Una novedad que es justo calificar de importante hito editorial, pues por vez primera se vierten a nuestra lengua, a partir de los textos originales en sánscrito, las trece principales upanisad, compulsando a la vez su rica tradición interpretativa. Un volumen que es también una pieza importante en esa biblioteca multicultural de humanidades que construye con admirable acierto y ambición Atalanta, que nos brinda ahora la posibilidad de apreciar en su conjunto lo que antes habíamos leído disperso en algunos de sus títulos. Si la biblioteca ideal debe ser un edificio sólido y coherente, forzoso será que no le falten aquellos libros que son piedras angulares de la cultura.

Admira bastante que un libro como este que reseñamos, Libro de los venenos y de las fieras que arrojan de sí ponzoña, donde se hace descripción de tantos síntomas dolorosos y curas no menos traumáticas, pueda leerse con tanto deleite, como si fuera una obra de pura ficción. ¡Milagros de la recepción literaria! Quizás las generaciones venideras se diviertan leyendo, a su vez, la noticia de nuestros vanos intentos para atajar determinada enfermedad o dolencia, remedios que para ellos serán ya ridículos, por ineficaces o infundados. Pero, ¿cómo no reírnos de algunas de las extravagantes curas propuestas en el libro que reseñamos, de las supersticiosas creencias en que se fundamentan, de la completa ignorancia de la verdadera causa de infecciones tan graves como la rabia? Porque El libro de los venenos es ante todo un tratado de toxicología (vegetal, mineral y animal), y como tal fue leído y apreciado durante centurias, empleado como valioso vademécum frente a los venenos que menudeaban en las cortes y centros de poder europeos, donde el peligro de sufrir una muerte alevosa y de culpabilidad indemostrable era una realidad. Hoy en día, sin embargo, casi nos sentimos tentados de clasificarlo como literatura fantástica (como tantos bestiarios, vidas de santos y libros de viajes, que generaciones más ingenuas que la nuestra se creyeron a pie juntillas). Y todo ello sin dejar de reconocer su gran valor botánico y testimonial. ¡Milagros de la recepción!

Admira bastante que un libro como este que reseñamos, Libro de los venenos y de las fieras que arrojan de sí ponzoña, donde se hace descripción de tantos síntomas dolorosos y curas no menos traumáticas, pueda leerse con tanto deleite, como si fuera una obra de pura ficción. ¡Milagros de la recepción literaria! Quizás las generaciones venideras se diviertan leyendo, a su vez, la noticia de nuestros vanos intentos para atajar determinada enfermedad o dolencia, remedios que para ellos serán ya ridículos, por ineficaces o infundados. Pero, ¿cómo no reírnos de algunas de las extravagantes curas propuestas en el libro que reseñamos, de las supersticiosas creencias en que se fundamentan, de la completa ignorancia de la verdadera causa de infecciones tan graves como la rabia? Porque El libro de los venenos es ante todo un tratado de toxicología (vegetal, mineral y animal), y como tal fue leído y apreciado durante centurias, empleado como valioso vademécum frente a los venenos que menudeaban en las cortes y centros de poder europeos, donde el peligro de sufrir una muerte alevosa y de culpabilidad indemostrable era una realidad. Hoy en día, sin embargo, casi nos sentimos tentados de clasificarlo como literatura fantástica (como tantos bestiarios, vidas de santos y libros de viajes, que generaciones más ingenuas que la nuestra se creyeron a pie juntillas). Y todo ello sin dejar de reconocer su gran valor botánico y testimonial. ¡Milagros de la recepción! aparecen en su edición anotada de la dicha Materia médica, publicada en Amberes en 1555: uno de los grandes logros del médico español. Este andariego físico (doctor por la universidad de Bolonia y médico de papas), que vivió la mayor parte de su vida fuera de España, recolectando hierbas y ejerciciendo su profesión allá donde fuera, es el mismo al que Marcel Bataillon atribuyera, en su célebre libro Erasmo y España, la autoría del diálogo anónimo Viaje de Turquía (1557), testimonio elocuente (de ser cierta la atribución) de su impronta cosmopolita y avanzado humanismo. Los comentarios de Andrés Laguna al texto de Dioscórides, al que doblan en extensión, constituyen, pues, uno de los grandes atractivos del libro que reseñamos. Laguna pone en juego todo su saber botánico y práctica médica, clarificando y ampliando los contenidos expuestos por Dioscórides, describiendo en ocasiones los animales y plantas, e incorporando también interesantes citas de autores antiguos y contemporáneos (Pausanias, Plinio, Galeno, Avicena, Mattioli…). Separado por quince siglos de su ilustre colega griego, Laguna no escatima las anécdotas ni las noticias históricas; como tampoco reprime su ironía al desautorizar algunas curas que juzga contraproducentes o ridículas, como la de sangrar a los infantes o dar de comer piedra imán a los intoxicados con limaduras de hierro, entre otras. Esto no le impide, desde luego, hacerce eco de algunas creencias disparatadas, como las referidas a los gatos, a la rabia o a los temores supersticiosos que inspiraba la menstruación.

aparecen en su edición anotada de la dicha Materia médica, publicada en Amberes en 1555: uno de los grandes logros del médico español. Este andariego físico (doctor por la universidad de Bolonia y médico de papas), que vivió la mayor parte de su vida fuera de España, recolectando hierbas y ejerciciendo su profesión allá donde fuera, es el mismo al que Marcel Bataillon atribuyera, en su célebre libro Erasmo y España, la autoría del diálogo anónimo Viaje de Turquía (1557), testimonio elocuente (de ser cierta la atribución) de su impronta cosmopolita y avanzado humanismo. Los comentarios de Andrés Laguna al texto de Dioscórides, al que doblan en extensión, constituyen, pues, uno de los grandes atractivos del libro que reseñamos. Laguna pone en juego todo su saber botánico y práctica médica, clarificando y ampliando los contenidos expuestos por Dioscórides, describiendo en ocasiones los animales y plantas, e incorporando también interesantes citas de autores antiguos y contemporáneos (Pausanias, Plinio, Galeno, Avicena, Mattioli…). Separado por quince siglos de su ilustre colega griego, Laguna no escatima las anécdotas ni las noticias históricas; como tampoco reprime su ironía al desautorizar algunas curas que juzga contraproducentes o ridículas, como la de sangrar a los infantes o dar de comer piedra imán a los intoxicados con limaduras de hierro, entre otras. Esto no le impide, desde luego, hacerce eco de algunas creencias disparatadas, como las referidas a los gatos, a la rabia o a los temores supersticiosos que inspiraba la menstruación.

Cuando tuve noticia de la aparición de este libro, Necesidad de música (2019), me acució de inmediato el deseo de leerlo. No desconocía el apasionado interés de su autor, George Steiner (1929), por la música: un interés que aflora puntualmente en muchos de sus escritos, pero que también se condensa en textos específicos que forman parte importante de algunos de sus libros (¿Por qué lloro cuando canta Arión?). Aunque George Steiner nunca llegó a estudiar música en el conservatorio ni toca ningún instrumento musical, el arte de los sonidos ha ocupado un lugar destacado en su formación y disfrute personal, tal como revela en Un largo sábado: ese interesantísimo conjunto de entrevistas que le hiciera la periodista francesa Laure Adler. No cabe duda de que un pensador tan agudo como George Steiner tiene mucho que decirnos sobre la música. Su admirable amplitud de conocimientos humanísticos (que incluyen, obviamente, los musicales, y donde no faltan tampoco los de índole científica) nos lo garantiza plenamente. Parece innecesario señalar que Steiner se inscribe así en una extensa lista de filósofos y humanistas preocupados por la música, que hunde sus raíces en el pensamiento griego de la Antigüedad. Por otra parte, la música representa un componente fundamental de esa cultura europea que tan bien conoce Steiner, y de la que es uno de sus más conspicuos representantes. Así lo resume, por ejemplo, en La idea de Europa, donde subraya el carácter propio y excepcional de la música europea. Y es que en ninguna otra cultura alcanzó la música un grado tan avanzado de desarrollo y sofisticación. La música, como lenguaje universal, es el arte en el que mejor podemos reconocernos como depositarios de una tradición común. No conviene olvidar que el arte, y la cultura en general, pueden crear poderosos vínculos de hermandad, como lo manifiesta el hecho de que, sobre el horror de las más cruentas contiendas, las proclamas de amistad entre intelectuales de bandos opuestos hayan mantenido encendida, en múltiples ocasiones, la llama de la esperanza.

Cuando tuve noticia de la aparición de este libro, Necesidad de música (2019), me acució de inmediato el deseo de leerlo. No desconocía el apasionado interés de su autor, George Steiner (1929), por la música: un interés que aflora puntualmente en muchos de sus escritos, pero que también se condensa en textos específicos que forman parte importante de algunos de sus libros (¿Por qué lloro cuando canta Arión?). Aunque George Steiner nunca llegó a estudiar música en el conservatorio ni toca ningún instrumento musical, el arte de los sonidos ha ocupado un lugar destacado en su formación y disfrute personal, tal como revela en Un largo sábado: ese interesantísimo conjunto de entrevistas que le hiciera la periodista francesa Laure Adler. No cabe duda de que un pensador tan agudo como George Steiner tiene mucho que decirnos sobre la música. Su admirable amplitud de conocimientos humanísticos (que incluyen, obviamente, los musicales, y donde no faltan tampoco los de índole científica) nos lo garantiza plenamente. Parece innecesario señalar que Steiner se inscribe así en una extensa lista de filósofos y humanistas preocupados por la música, que hunde sus raíces en el pensamiento griego de la Antigüedad. Por otra parte, la música representa un componente fundamental de esa cultura europea que tan bien conoce Steiner, y de la que es uno de sus más conspicuos representantes. Así lo resume, por ejemplo, en La idea de Europa, donde subraya el carácter propio y excepcional de la música europea. Y es que en ninguna otra cultura alcanzó la música un grado tan avanzado de desarrollo y sofisticación. La música, como lenguaje universal, es el arte en el que mejor podemos reconocernos como depositarios de una tradición común. No conviene olvidar que el arte, y la cultura en general, pueden crear poderosos vínculos de hermandad, como lo manifiesta el hecho de que, sobre el horror de las más cruentas contiendas, las proclamas de amistad entre intelectuales de bandos opuestos hayan mantenido encendida, en múltiples ocasiones, la llama de la esperanza.

Aseguraba Aristóteles que la vista es el sentido por excelencia, superior a todos los demás, y el más importante para la supervivencia del individuo. Diametralmente opuestos al tacto —la facultad sensorial más próxima a la materia—, el ojo y la mirada han gozado de una posición de privilegio en todas las teorizaciones, antiguas y modernas, acerca de la percepción sensorial, que siempre han reconocido su componente espiritual, su complejidad y sutileza de acción (así lo afirmaba también Santo Tomás). Resulta fácil comprender, pues, que una herramienta tan necesaria y delicada, asociada casi de manera automática al sol y a la luz (a los valores vitales, en suma), desempeñara un papel destacado en la simbolización mítica. Aceptada esta relevancia del ojo, poco tiene de sorprendente que Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) inaugurara sus estudios de simbología precisamente con este texto que reseñamos, El ojo en la mitología. Su simbolismo (1954), primera piedra de lo que, años después, sería su justamente afamado Diccionario de símbolos tradicionales (1958). La editorial Wunderkammer recupera, para su exquisito gabinete de maravillas, este bello ensayo del célebre crítico de arte, mitólogo, músico y poeta barcelonés, en una atractiva edición prologada por su hija, Victoria Cirlot. Dentro de su brevedad, el texto de Juan Eduardo Cirlot es una perfecta muestra del género ensayístico más literario: una feliz síntesis de densidad y claridad, erudición y libertad de sugerencia. Un verdadero deleite para todos los estudiosos y enamorados de la mitología.

Aseguraba Aristóteles que la vista es el sentido por excelencia, superior a todos los demás, y el más importante para la supervivencia del individuo. Diametralmente opuestos al tacto —la facultad sensorial más próxima a la materia—, el ojo y la mirada han gozado de una posición de privilegio en todas las teorizaciones, antiguas y modernas, acerca de la percepción sensorial, que siempre han reconocido su componente espiritual, su complejidad y sutileza de acción (así lo afirmaba también Santo Tomás). Resulta fácil comprender, pues, que una herramienta tan necesaria y delicada, asociada casi de manera automática al sol y a la luz (a los valores vitales, en suma), desempeñara un papel destacado en la simbolización mítica. Aceptada esta relevancia del ojo, poco tiene de sorprendente que Juan Eduardo Cirlot (1916-1973) inaugurara sus estudios de simbología precisamente con este texto que reseñamos, El ojo en la mitología. Su simbolismo (1954), primera piedra de lo que, años después, sería su justamente afamado Diccionario de símbolos tradicionales (1958). La editorial Wunderkammer recupera, para su exquisito gabinete de maravillas, este bello ensayo del célebre crítico de arte, mitólogo, músico y poeta barcelonés, en una atractiva edición prologada por su hija, Victoria Cirlot. Dentro de su brevedad, el texto de Juan Eduardo Cirlot es una perfecta muestra del género ensayístico más literario: una feliz síntesis de densidad y claridad, erudición y libertad de sugerencia. Un verdadero deleite para todos los estudiosos y enamorados de la mitología.

El arte mágico (L’Art magique, 1957) es una historia del arte tan heterodoxa y provocadora como muchas de las obras que la ilustran. Exploradas ya (aunque no sin polémica) las relaciones de la magia con la religión y con la ciencia, su autor, André Breton (1896-1966), se arrogaba en aquel momento un papel de pionero en la tarea de relacionar la magia con el arte. Perseguía así conceder carta de nobleza al arte que preconizaba, el surrealismo, situándolo al final de un amplio arco de arte mágico que hundía sus raíces en el propio origen del hombre. Muy lejos de pretender escribir un manual académico de historia del arte, de sentar cátedra alguna, creo que Breton nos invita ante todo (no obstante el tono dogmático que exhibe en ocasiones) a compartir intuiciones. A ningún lector se le escapará que el libro está escrito con un estilo abigarrado, visionario y apasionado (tildarlo de surrealista parecería un chiste fácil), que se concreta en un discurso lleno de aventuradas afirmaciones, comparaciones inusitadas y vertiginosos saltos temporales, donde no faltan tampoco valoraciones muy discutibles de algunos artistas y estilos (junto con el olvido interesado de otros). En cualquier caso, y desde nuestra perspectiva actual de lectores, El arte mágico nos regala un gozoso paseo por el arte más imaginativo y sugerente, el que más incógnitas interpretativas plantea y mejor satisface nuestro caprichoso gusto moderno por lo excéntrico y lo que se sale de la norma. Una galería que abarca desde el arte más antiguo y de los pueblos primitivos hasta el más moderno, pasando por muchas de esas grandes obras enigmáticas que, a modo de esfinge, jalonan la historia del arte occidental de todos los períodos.

El arte mágico (L’Art magique, 1957) es una historia del arte tan heterodoxa y provocadora como muchas de las obras que la ilustran. Exploradas ya (aunque no sin polémica) las relaciones de la magia con la religión y con la ciencia, su autor, André Breton (1896-1966), se arrogaba en aquel momento un papel de pionero en la tarea de relacionar la magia con el arte. Perseguía así conceder carta de nobleza al arte que preconizaba, el surrealismo, situándolo al final de un amplio arco de arte mágico que hundía sus raíces en el propio origen del hombre. Muy lejos de pretender escribir un manual académico de historia del arte, de sentar cátedra alguna, creo que Breton nos invita ante todo (no obstante el tono dogmático que exhibe en ocasiones) a compartir intuiciones. A ningún lector se le escapará que el libro está escrito con un estilo abigarrado, visionario y apasionado (tildarlo de surrealista parecería un chiste fácil), que se concreta en un discurso lleno de aventuradas afirmaciones, comparaciones inusitadas y vertiginosos saltos temporales, donde no faltan tampoco valoraciones muy discutibles de algunos artistas y estilos (junto con el olvido interesado de otros). En cualquier caso, y desde nuestra perspectiva actual de lectores, El arte mágico nos regala un gozoso paseo por el arte más imaginativo y sugerente, el que más incógnitas interpretativas plantea y mejor satisface nuestro caprichoso gusto moderno por lo excéntrico y lo que se sale de la norma. Una galería que abarca desde el arte más antiguo y de los pueblos primitivos hasta el más moderno, pasando por muchas de esas grandes obras enigmáticas que, a modo de esfinge, jalonan la historia del arte occidental de todos los períodos. Uno de los descubrimientos más notables de la literatura moderna es la constatación de que no son precisos escenarios ni situaciones especiales para convocar y hacer efectivo lo fantástico y terrorífico ante el lector. Desde que el más modesto de los mortales pudo despertarse transformado en un bichejo, lo improbable nos aguarda a la vuelta de la esquina. Es como si lo extraordinario estuviera siempre a nuestro lado, apenas separado de nosotros por una frontera desguarnecida, por un fino tabique pronto a resquebrajarse. Así lo veremos en muchos de los relatos que conforman este estupendo libro que reseñamos, El sistema métrico del alma, que insertan lo inverosímil en el teatro de lo cotidiano. Y es que cualquier alteración en la sensible mecánica que rige nuestro espíritu puede ser el trampolín que nos dispare hacia una dimensión desconocida. Algo parecido a ese pequeño desajuste de órbita, esa centésima de error en la deriva que nos conduce inexorable al planeta equivocado del que ya resulta imposible retornar. No hacen falta grandes sucesos para torcer esa delicada mecánica, y la habilidad de Fernando Villamía ha sido mostrárnoslo de manera consumada en algunos de sus cuentos. Y es que el sistema métrico por el que se gobierna el alma se nos manifiesta inesperadamente preciso, vulnerable a cualquier inexactitud o brusquedad en su manejo.

Uno de los descubrimientos más notables de la literatura moderna es la constatación de que no son precisos escenarios ni situaciones especiales para convocar y hacer efectivo lo fantástico y terrorífico ante el lector. Desde que el más modesto de los mortales pudo despertarse transformado en un bichejo, lo improbable nos aguarda a la vuelta de la esquina. Es como si lo extraordinario estuviera siempre a nuestro lado, apenas separado de nosotros por una frontera desguarnecida, por un fino tabique pronto a resquebrajarse. Así lo veremos en muchos de los relatos que conforman este estupendo libro que reseñamos, El sistema métrico del alma, que insertan lo inverosímil en el teatro de lo cotidiano. Y es que cualquier alteración en la sensible mecánica que rige nuestro espíritu puede ser el trampolín que nos dispare hacia una dimensión desconocida. Algo parecido a ese pequeño desajuste de órbita, esa centésima de error en la deriva que nos conduce inexorable al planeta equivocado del que ya resulta imposible retornar. No hacen falta grandes sucesos para torcer esa delicada mecánica, y la habilidad de Fernando Villamía ha sido mostrárnoslo de manera consumada en algunos de sus cuentos. Y es que el sistema métrico por el que se gobierna el alma se nos manifiesta inesperadamente preciso, vulnerable a cualquier inexactitud o brusquedad en su manejo. En la historia del Grial, los caballeros del rey Arturo emprenden su búsqueda de la sagrada reliquia recorriendo cada uno su propio camino. Perseguir la aventura en grupo hubiera resultado pobre y deshonroso. En el inextricable bosque de las leyendas, solo es válida la senda que el corazón de cada uno escoge. Por el contrario, en nuestras reglamentadas religiones occidentales ―verdadera selva de símbolos―, la senda ya nos viene señalada de antemano, por lo que casi nunca la experimentamos como propia: «cuando hay un camino o senda, pertenece a otro». Se ha cerrado la puerta a nuestra imaginación, a nuestra capacidad trascendente, a nuestra facultad para proyectar un gozoso caudal de empatía sobre la totalidad del ser. Tal es el punto de partida de este bello y apasionante libro de Joseph Campbell (1904-1987), Tú eres eso: Las metáforas religiosas y su interpretación, donde el eximio mitólogo estadounidense acomete la ambiciosa tarea de infundir vitalidad a unos mitos en apariencia obsoletos. Olvidados sus valores connotativos, empeñadas las jerarquías sacerdotales en interpretarlos al pie de la letra, las metáforas y símbolos que los expresan, sujetos a los vaivenes de la historia (o puestos en entredicho por los descubrimientos de la ciencia), adelantan su fecha de caducidad. Se originan así estériles y enconadas luchas entre quienes las consideran meras fantasías y los que defienden una literalidad que poco tiene que ver con el significado profundo del mito, ya sea clásico, judeocristiano o perteneciente a cualquier otra cultura. En la pérdida de los valores connotativos que emparentan a las distintas religiones y mitologías está la raíz de los conflictos étnicos, culturales y religiosos que han marcado, a sangre y fuego, la historia de la humanidad.

En la historia del Grial, los caballeros del rey Arturo emprenden su búsqueda de la sagrada reliquia recorriendo cada uno su propio camino. Perseguir la aventura en grupo hubiera resultado pobre y deshonroso. En el inextricable bosque de las leyendas, solo es válida la senda que el corazón de cada uno escoge. Por el contrario, en nuestras reglamentadas religiones occidentales ―verdadera selva de símbolos―, la senda ya nos viene señalada de antemano, por lo que casi nunca la experimentamos como propia: «cuando hay un camino o senda, pertenece a otro». Se ha cerrado la puerta a nuestra imaginación, a nuestra capacidad trascendente, a nuestra facultad para proyectar un gozoso caudal de empatía sobre la totalidad del ser. Tal es el punto de partida de este bello y apasionante libro de Joseph Campbell (1904-1987), Tú eres eso: Las metáforas religiosas y su interpretación, donde el eximio mitólogo estadounidense acomete la ambiciosa tarea de infundir vitalidad a unos mitos en apariencia obsoletos. Olvidados sus valores connotativos, empeñadas las jerarquías sacerdotales en interpretarlos al pie de la letra, las metáforas y símbolos que los expresan, sujetos a los vaivenes de la historia (o puestos en entredicho por los descubrimientos de la ciencia), adelantan su fecha de caducidad. Se originan así estériles y enconadas luchas entre quienes las consideran meras fantasías y los que defienden una literalidad que poco tiene que ver con el significado profundo del mito, ya sea clásico, judeocristiano o perteneciente a cualquier otra cultura. En la pérdida de los valores connotativos que emparentan a las distintas religiones y mitologías está la raíz de los conflictos étnicos, culturales y religiosos que han marcado, a sangre y fuego, la historia de la humanidad.

No deja de ser curioso que la mayoría de los lectores construyan su recepción de un autor de manera inversa a como se desarrolló su carrera literaria. Por así decir, comienzan la casa por el tejado, leyendo primero las obras más reconocidas, aquellas donde el artista alcanzó la cima de su talento. Es un fenómeno comprensible y quizás inevitable. Las editoriales presentan en primer lugar los textos más granados, y solo luego, conforme el autor va ganando lectores, se aventuran a desenterrar títulos más tempranos, presumiblemente de menor interés. Queda para el círculo cercano al escritor el estimulante privilegio de ver crecer su obra desde sus inicios, de manera natural. El editor tantea con su piolet el frío e inseguro suelo de las obras poco aplaudidas, aquellas sobre las que cabe temer un resbalón, o incluso el resquebrajamiento del prestigio de su autor. Llegados a este punto, el parecer de los que consideran cobardía no sacar un mayor número de títulos contrasta con el de quienes los juzgan merecedores de un piadoso olvido y nunca se animarían a leerlos. Sin embargo, la obra inicial de un autor importante siempre tiene algo que decirnos. En el peor de los casos, nos reconfortará comprobar que el triunfo final fue fruto de un esfuerzo y aprendizaje prolongados, desautorizando así esa mitología del pelotazo que tan extendida está en nuestra sociedad.

No deja de ser curioso que la mayoría de los lectores construyan su recepción de un autor de manera inversa a como se desarrolló su carrera literaria. Por así decir, comienzan la casa por el tejado, leyendo primero las obras más reconocidas, aquellas donde el artista alcanzó la cima de su talento. Es un fenómeno comprensible y quizás inevitable. Las editoriales presentan en primer lugar los textos más granados, y solo luego, conforme el autor va ganando lectores, se aventuran a desenterrar títulos más tempranos, presumiblemente de menor interés. Queda para el círculo cercano al escritor el estimulante privilegio de ver crecer su obra desde sus inicios, de manera natural. El editor tantea con su piolet el frío e inseguro suelo de las obras poco aplaudidas, aquellas sobre las que cabe temer un resbalón, o incluso el resquebrajamiento del prestigio de su autor. Llegados a este punto, el parecer de los que consideran cobardía no sacar un mayor número de títulos contrasta con el de quienes los juzgan merecedores de un piadoso olvido y nunca se animarían a leerlos. Sin embargo, la obra inicial de un autor importante siempre tiene algo que decirnos. En el peor de los casos, nos reconfortará comprobar que el triunfo final fue fruto de un esfuerzo y aprendizaje prolongados, desautorizando así esa mitología del pelotazo que tan extendida está en nuestra sociedad.