Aún no conocía este nuevo título de Ediciones Trea, El murmullo del mundo, cuando leí la reseña que le había hecho Francisco H. González en su estupendo blog Devaneos. Allí aseguraba que había disfrutado mucho con la lectura del libro, y que incluso se lo llevaba consigo a todas partes. Entonces recordé ese encantador almanaque de Hebel, Cofrecillo de Joyas, que Kafka acostumbraba alojar en su bolsillo para regalarse en cualquier lugar con sus variadas historias, y me entraron ganas de leer el libro de Tomás Sánchez Santiago. Luego, cuando lo tuve entre mis manos, constaté que mi asociación de ideas había sido tan caprichosa como cabía esperar, que las diferencias entre los dos libros eran notables, pero que no impedían, desde luego, convertir El murmullo del mundo en otro excelente compañero, en uno de esos afortunados libros que nos prenden desde sus primeras páginas y terminamos de leer pidiendo más. La disculpable tentación que muchas veces experimentamos al enfrentarnos a un libro voluminoso y de escritura discontinua ―esto es, recorrerlo de arriba abajo emulando los movimientos del caballo de ajedrez― es pronto vencida por el encanto de unos textos que saben ganarse el aprecio y la fidelidad del lector. Su profundidad y variedad, el humanismo que respiran, su prosa perfecta, sencilla pero cargada de lirismo lo justifican sobradamente.

Aún no conocía este nuevo título de Ediciones Trea, El murmullo del mundo, cuando leí la reseña que le había hecho Francisco H. González en su estupendo blog Devaneos. Allí aseguraba que había disfrutado mucho con la lectura del libro, y que incluso se lo llevaba consigo a todas partes. Entonces recordé ese encantador almanaque de Hebel, Cofrecillo de Joyas, que Kafka acostumbraba alojar en su bolsillo para regalarse en cualquier lugar con sus variadas historias, y me entraron ganas de leer el libro de Tomás Sánchez Santiago. Luego, cuando lo tuve entre mis manos, constaté que mi asociación de ideas había sido tan caprichosa como cabía esperar, que las diferencias entre los dos libros eran notables, pero que no impedían, desde luego, convertir El murmullo del mundo en otro excelente compañero, en uno de esos afortunados libros que nos prenden desde sus primeras páginas y terminamos de leer pidiendo más. La disculpable tentación que muchas veces experimentamos al enfrentarnos a un libro voluminoso y de escritura discontinua ―esto es, recorrerlo de arriba abajo emulando los movimientos del caballo de ajedrez― es pronto vencida por el encanto de unos textos que saben ganarse el aprecio y la fidelidad del lector. Su profundidad y variedad, el humanismo que respiran, su prosa perfecta, sencilla pero cargada de lirismo lo justifican sobradamente.

Tomás Sánchez Santiago es un escritor de larga trayectoria, novelista y agraciado poeta, ganador de prestigiosos galardones literarios, como el Ciudad de Salamanca o el Tigre Juan. Bajo el pitagórico título de El murmullo del mundo [Anotaciones 1984-2016], el escritor zamorano ha reunido en un solo volumen cuatro libros de diferente data y conformación, algunos publicados con anterioridad, todos coincidentes en proceder de una extensa serie de cuadernos que el autor ha ido llenando de anotaciones a lo largo de su vida. Todos los textos recogidos en el libro tienen en común su brevedad, así como la voluntad de extraer su materia prima de lo cotidiano. Una silva donde también cabe el aforismo, la minificción, la crónica de viajes, el poema… Un cajón de sastre, sí, pero cuidadosamente ordenado. Un libro que nos ratifica en la certeza de que la verdadera literatura tiene su punto de alquimia: salvar, convertir en perdurable lo perecedero, lo que era intrascendente hasta que la mirada del poeta lo cargó de significado. Solo el artista es capaz de transmutar en oro el plomo que recubre la mayoría de nuestros instantes. Una vulgar y aburrida esposa de médico rural pudo así protagonizar una de las novelas más perfectas de su centuria. En sus Variaciones Diabelli Beethoven se vanagloriaba de haber compuesto una obra inmortal a partir de un banal motivo de vals propuesto por un editor vienés.

La congruencia con que están ordenados los materiales de El murmullo del mundo se percibe ya en su primer libro, Para qué sirven los charcos (1984-1995), donde podemos imaginar (con un poco de fantasía) un concierto en tres movimientos que se complementan a la perfección: un andante intimista ―Marcas― entre dos allegri más abiertos al mundo. El curioso título de la primera sección, Diario del excedente ―un pequeño enigma que se desvelará casi al final del libro―, anuncia ya el punto de vista adoptado por el autor, que se complace en tener las manos libres para entregarse sin tasa a la contemplación de todo cuanto le rodea: una noticia leída en un periódico, una conversación escuchada al azar, una pintada vista en un muro… Situaciones triviales ―solo en apariencia― de las que una mirada atenta infiere algo de mayor calado. En ocasiones, el autor nos brinda una breve glosa, pero en otras se limita a señalar con el dedo de su prosa, para que interpretemos la partitura por nuestra propia cuenta. Aunque no faltan en el libro anotaciones de viaje, apuntes aubiográficos o incluso un puñado de haikus, destaca la música leve de los sucesos y palabras menores, aquellos precisamente en los que el fino oído del autor sabe discriminar los murmullos, los tonos bajos que tejen nuestro diario bregar con el tiempo. Marcas, la segunda sección del libro, es un breve diario (1992-1995) volcado en desvelar el rostro de lo cotidiano, tal como resume la cita de Montaigne que la encabeza: «El uso nos arrebata el verdadero rostro de las cosas». Una suerte de Viaje alrededor de mi habitación, pero donde los objetos modestos toman un protagonismo inmanente: las ropas usadas que tiramos, los insectos del hogar, los cacharros que se averían, los ruidos y olores familiares, las herramientas del escritor (tan cargadas de significado como las de la cocina o el aseo)… Un himno a lo cotidiano donde la mirada del poeta se empeña en salvar a esos mudos y entrañables compañeros que son parte de nuestro entorno habitual. Finaliza el libro con Literario diario [1984-1990], crónica de la actividad literaria del autor (en los apartados anteriores solo aparecía recogida de manera esporádica): lecturas, reflexiones sobre el arte de escribir, noticias, proyectos literarios, notas autobiográficas…

En Muda de siglo. Un paseo por el malestar (1997-2001) se retoma el perfil de Diario del excedente, pero con un tono más crítico y ácido ―más «gruñón», en palabras del autor―, y quizás también con una mirada más amplia. Textos algo más extensos, de textura más homogénea, donde se denuncian los desatinos de la sociedad de consumo, la infamia humana que se hace patente en cada telediario, el decepcionante ―cuando no miserable― espectáculo de la política… Y ese fino oído del poeta para detectar las sorpresas ―en ocasiones cómicas, siempre reveladoras― con que nuestra propia lengua nos regala en los momentos y circunstancias más diversos. Este breve libro, enteramente inédito, es también una interesante crónica literaria de lecturas, efemérides y encuentros en la bisagra de dos siglos.

Los pormenores, el siguiente libro, se abre con un elogio de la brevedad, del valor que atesora lo anotado espontáneamente (escritura «repentina», «sobrevenida»): ese «banquete desordenado donde todos los platos se sirven a la vez».

«Y así lo público y lo privado, lo grave y lo chocante, lo radiante y lo tenebroso entran en un mismo picoteo indiscriminado. Es lo que hay: nada grave, nada importante. Lumbre baja.»

En Lumbre baja, primera parte de Los pormenores, percibimos una creciente preocupación social. Aunque podemos hallar también algunos aforismos («Ya no me interesa escuchar lo que yo suscribo sino lo que me rectifica») o mínimas ficciones (Heráclito), predominan las lecciones de pura realidad: pequeños negocios que cierran, vidas valiosas que se extinguen en silencio, seres que se desvanecen en el anonimato, ancianos desvalidos, tragedias familiares ocultas…: «lumbre baja que no brilla pero sí quema». De la ciudad oscura es una breve coda donde la mirada del autor se vuelve a su ciudad natal. Una visión enamorada y atenta a su paisaje urbano, a sus luces y aires, a sus buenas gentes, a sus poetas… Sin perdonarles algún que otro tirón de orejas a cuenta de sus pequeñeces provincianas.

La vida mitigada es el libro que contiene las anotaciones más recientes, armonizadas por virtud del «acarreo»: una noble labor literaria así bautizada y definida, con mucho gracejo, por Tomás Sánchez Santiago, y que no es sino el inteligente trasiego que puede convertir una o varias libretas de apuntes en un libro acabado. Un título en la línea mesurada de Lumbre baja, que delata al escritor que desea ver las cosas ya desde cierta distancia, con el sosiego que nos permite separar el murmullo del ruido, el grano de la paja. En Visto y oído aflora de nuevo esa visión humanista que atiende a los seres que sufren, y presta oído a las miserias y disparates de nuestro mundo. Cuaderno sin norma es un ejercicio de variedad, un cuaderno «ácrata» donde no falta ni tan siquiera una receta de cocina (al leerla recordé aquellos Cuadernos de conversación donde Beethoven anotaba, en ocasiones, su lista de la compra o las medicinas para la sordera que veía anunciadas en los periódicos). En Historias naturales, lo vivido o escuchado se condensa en breves narraciones con hechura de minificción, pero basadas siempre en sucesos reales. En manos de los días es el texto más parecido —según nos revela su autor— a un diario convencional: anotaciones espigadas de diversos cuadernos donde se conjugan los avatares de la salud, la observación de la realidad social y el mundillo literario.

A estas alturas, el libro de Sánchez Santiago ya se ha ahormado a nuestras manos, lo hemos hecho nuestro y le decimos adiós con agradecimiento, por permitirnos ver el mundo a través de sus páginas: una mirada que se nos ha revelado felizmente partida entre la atención al dato o suceso coyuntural —testimonio valioso de su momento pero perecedero en el interés del lector— y la reflexión profunda, el hallazgo artístico que no tiene fecha de caducidad y garantiza la permanencia y universalidad de un libro.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

Todo lo que refleja la vida de un espejo, ¿quedará en constancia alguna dentro de él? Que alguien invente un ingenio que sepa desescamar las lunas y vayan resurgiendo rostros idos, objetos olvidados, flores remotas, juventudes hace ya tiempo desconvocadas. Ruinas recompuestas, pérdidas recobradas en contra de la hambruna del tiempo. Ah, vieja quimera de eternizar las permanencias: déjame embarrarme de ti en la imaginación y en el deseo. // Pero que luego todo vuelva a sus lugares, dispersos por el agua serena e imparable del olvido. Regiones congeladas del no ser, hermosas como huecos que ya nunca más va a ensuciar la existencia.

∗

Los tempranos gorriones de la deshora, los perros sedientos, los colegiales insubordinados y el temblor del cielo duplicado en esas aguas inesperadas nos revelan de pronto para qué sirven los charcos.

∗

Cuando Cicerón diserta sobre «la música de las esferas», en su famoso Sueño de Escipión, compara nuestra incapacidad para escucharla con la sordera que padecen los habitantes cercanos a la gran catarata del Nilo. El formidable sonido de las esferas celestes al girar, parangonable al producido por el agua que cae «ex altissimis montibus», nos impide disfrutar de su música. En la actualidad, cuando seguimos sin poder escuchar esa armonía sideral (en ocasiones, ni tan siquiera somos capaces de distinguir las estrellas, por culpa de nuestros polucionados cielos nocturnos), el autor latino no habría necesitado remitirnos a un paraje tan exótico. Para fundamentar su argumentación, le habría bastado con invocar al sufrido vecindario de cualquier aeropuerto o autopista. Que el ruido ocupe un lugar tan destacado en nuestra experiencia diaria explica sobradamente la actual proliferación de alabanzas, meditaciones y elogios del silencio que surten nuestras librerías, y que responden al interés genuino de los lectores más concienciados ante el deterioro acústico que sufre nuestro entorno. En este contexto cabe encuadrar, al menos en parte, el libro que reseñamos, Historia del silencio (Histoire du silence, 2016), del historiador francés Alain Corbin (1936). Ya en su capítulo preliminar, Corbin nos advierte de que en la «hipermediatización» (es decir, en la «conexión continua») acecha la última amenaza a nuestra tranquilidad: un baño ininterrumpido de mensajes triviales que nos impide disfrutar de nuestra propia compañía y nos vuelve recelosos del silencio.

Cuando Cicerón diserta sobre «la música de las esferas», en su famoso Sueño de Escipión, compara nuestra incapacidad para escucharla con la sordera que padecen los habitantes cercanos a la gran catarata del Nilo. El formidable sonido de las esferas celestes al girar, parangonable al producido por el agua que cae «ex altissimis montibus», nos impide disfrutar de su música. En la actualidad, cuando seguimos sin poder escuchar esa armonía sideral (en ocasiones, ni tan siquiera somos capaces de distinguir las estrellas, por culpa de nuestros polucionados cielos nocturnos), el autor latino no habría necesitado remitirnos a un paraje tan exótico. Para fundamentar su argumentación, le habría bastado con invocar al sufrido vecindario de cualquier aeropuerto o autopista. Que el ruido ocupe un lugar tan destacado en nuestra experiencia diaria explica sobradamente la actual proliferación de alabanzas, meditaciones y elogios del silencio que surten nuestras librerías, y que responden al interés genuino de los lectores más concienciados ante el deterioro acústico que sufre nuestro entorno. En este contexto cabe encuadrar, al menos en parte, el libro que reseñamos, Historia del silencio (Histoire du silence, 2016), del historiador francés Alain Corbin (1936). Ya en su capítulo preliminar, Corbin nos advierte de que en la «hipermediatización» (es decir, en la «conexión continua») acecha la última amenaza a nuestra tranquilidad: un baño ininterrumpido de mensajes triviales que nos impide disfrutar de nuestra propia compañía y nos vuelve recelosos del silencio. Hoy en día, cuando parece que todos necesitamos triunfar o destacar en algo para que nos consideren felices y «realizados» (aunque sea en lo más trivial, suicida o canallesco), toma visos de provocación un título como el que encabeza esta recopilación de relatos de Herman Melville (1819-1891), El fracaso feliz, que acaba de publicar Eneida en su colección Confabulaciones. No cabe la menor duda de que el autor de Moby-Dick supo bien lo que era fracasar como escritor, al menos para el público más general de su época. El desaliento que debió inspirarle la tibia recepción de sus obras más geniales seguramente le hizo meditar, en más de una ocasión, sobre la idea del fracaso: una magnitud variable como pocas en un mundo que se rige por criterios tan injustos y mudables como esa Fortuna que se ha representado siempre ciega o subida a una rueda. A poco que meditemos durante la lectura de este volumen (que nos ofrece una interesante y representativa selección de la obra breve de su autor) descubriremos que la experiencia del fracaso aparece modulada de mil maneras diferentes, como un sutil leitmotiv, en muchos de los relatos que recoge.

Hoy en día, cuando parece que todos necesitamos triunfar o destacar en algo para que nos consideren felices y «realizados» (aunque sea en lo más trivial, suicida o canallesco), toma visos de provocación un título como el que encabeza esta recopilación de relatos de Herman Melville (1819-1891), El fracaso feliz, que acaba de publicar Eneida en su colección Confabulaciones. No cabe la menor duda de que el autor de Moby-Dick supo bien lo que era fracasar como escritor, al menos para el público más general de su época. El desaliento que debió inspirarle la tibia recepción de sus obras más geniales seguramente le hizo meditar, en más de una ocasión, sobre la idea del fracaso: una magnitud variable como pocas en un mundo que se rige por criterios tan injustos y mudables como esa Fortuna que se ha representado siempre ciega o subida a una rueda. A poco que meditemos durante la lectura de este volumen (que nos ofrece una interesante y representativa selección de la obra breve de su autor) descubriremos que la experiencia del fracaso aparece modulada de mil maneras diferentes, como un sutil leitmotiv, en muchos de los relatos que recoge. Si nos viéramos instados a inscribir un lema al inicio de este excepcional volumen de relatos, Cuentos salvajes, del venezolano Ednodio Quintero, bien podríamos valernos de un conocido adagio latino, Vincit qui se vincit (‹vence quien se vence a sí mismo›): una formulación clásica que parece atestiguar la existencia de ese espeluznante fantasma (bautizado por Jean Paul como doppelgänger, en los albores del Romanticismo) que se manifiesta bajo innumerables máscaras en el fondo de muchas culturas y mitologías. Y es que la figura del doble es el actante narrativo que se impone primeramente y con más fuerza al lector de Cuentos salvajes. El siniestro duplicado que nos acecha en las sombras de la noche, amenazando en apariencia nuestra vida, quizás solo pretenda advertirnos de que la lucha más cruenta será la que entablemos contra nosotros mismos. ¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a ese enemigo formidable ―al que creemos ingenuamente conocer― que nos mira implacable desde el otro lado del espejo?

Si nos viéramos instados a inscribir un lema al inicio de este excepcional volumen de relatos, Cuentos salvajes, del venezolano Ednodio Quintero, bien podríamos valernos de un conocido adagio latino, Vincit qui se vincit (‹vence quien se vence a sí mismo›): una formulación clásica que parece atestiguar la existencia de ese espeluznante fantasma (bautizado por Jean Paul como doppelgänger, en los albores del Romanticismo) que se manifiesta bajo innumerables máscaras en el fondo de muchas culturas y mitologías. Y es que la figura del doble es el actante narrativo que se impone primeramente y con más fuerza al lector de Cuentos salvajes. El siniestro duplicado que nos acecha en las sombras de la noche, amenazando en apariencia nuestra vida, quizás solo pretenda advertirnos de que la lucha más cruenta será la que entablemos contra nosotros mismos. ¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a ese enemigo formidable ―al que creemos ingenuamente conocer― que nos mira implacable desde el otro lado del espejo? [Prepublicado en

[Prepublicado en  Aunque no son pocas las traducciones con que contamos en nuestra lengua de este famoso y singular libro, La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1814), siempre recibiremos con simpatía una nueva edición del texto, sobre todo si resulta tan atractiva como la que acaba de publicar Navona en su colección de Ineludibles. A la muy cuidada traducción de Xandru Fernández se suman las clásicas ilustraciones y siluetas de Emil Preetorius, compuestas para la edición alemana de 1908. El interesantísimo texto de Thomas Mann que oficia como epílogo del libro es otro de los valores de la edición. Partiendo de una emotiva evocación de sus lecturas escolares —en las que Chamisso ocupaba un lugar de preferencia—, el novelista alemán traza una aguda panorámica del autor y su obra. Una estupenda oportunidad, pues, para adentrarnos por vez primera en esta fascinante novela, una de las cumbres —menor, si se quiere— de la novela romántica; pero también, ¡cómo no!, una excusa perfecta para su relectura: una gozosa experiencia a la que muchos incondicionales del conde Peter no sabremos resistirnos (uno de sus primeros admiradores fue Hoffmann, que bajo su directa inspiración modeló el personaje de Erasmus Spikher, protagonista de la deliciosa Aventura de una noche de San Silvestre). Es lo que sucede con los clásicos, que nunca nos cansamos de releer. Y es que aquella famosa máxima de Heráclito que certificaba la imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo río también rige para los libros, garantizándonos que siempre encontraremos algo nuevo entre sus páginas.

Aunque no son pocas las traducciones con que contamos en nuestra lengua de este famoso y singular libro, La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1814), siempre recibiremos con simpatía una nueva edición del texto, sobre todo si resulta tan atractiva como la que acaba de publicar Navona en su colección de Ineludibles. A la muy cuidada traducción de Xandru Fernández se suman las clásicas ilustraciones y siluetas de Emil Preetorius, compuestas para la edición alemana de 1908. El interesantísimo texto de Thomas Mann que oficia como epílogo del libro es otro de los valores de la edición. Partiendo de una emotiva evocación de sus lecturas escolares —en las que Chamisso ocupaba un lugar de preferencia—, el novelista alemán traza una aguda panorámica del autor y su obra. Una estupenda oportunidad, pues, para adentrarnos por vez primera en esta fascinante novela, una de las cumbres —menor, si se quiere— de la novela romántica; pero también, ¡cómo no!, una excusa perfecta para su relectura: una gozosa experiencia a la que muchos incondicionales del conde Peter no sabremos resistirnos (uno de sus primeros admiradores fue Hoffmann, que bajo su directa inspiración modeló el personaje de Erasmus Spikher, protagonista de la deliciosa Aventura de una noche de San Silvestre). Es lo que sucede con los clásicos, que nunca nos cansamos de releer. Y es que aquella famosa máxima de Heráclito que certificaba la imposibilidad de bañarnos dos veces en el mismo río también rige para los libros, garantizándonos que siempre encontraremos algo nuevo entre sus páginas.

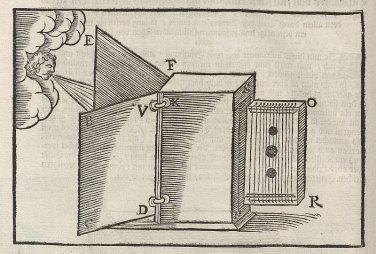

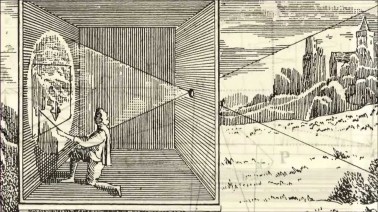

Hay libros que nos seducen al primer golpe de vista, antes incluso de que entreabramos sus páginas. Un título sugerente, el prestigio de su autor, la belleza de la edición o un supuesto sexto sentido que poseamos los lectores pueden contribuir a justificarlo. Un magnífico ejemplo de que esta aparente frivolidad de criterio no se salda siempre con un desengaño lo tenemos en este exquisito volumen de Owen Barfield, El arpa y la cámara, que acaba de publicar Atalanta (traducido por María Tabuyo y Agustín López) en su serie Imaginatio vera, y que reúne todas las cualidades anunciadas anteriormente. Filósofo, ensayista y escritor británico, Owen Barfield (1898-1997) fue el fundador de los denominados inklings, grupo de pensadores cristianos asociados a la Universidad de Oxford. Muy influido por las teorías del teósofo austríaco Rudolf Steiner, Barfield fue amigo de C.S. Lewis e influyó a su vez en autores como Tolkien o T.S. Eliot. En nuestras latitudes, Owen Barfield es conocido sobre todo por su libro Salvar las apariencias. Un estudio sobre idolatría (1957; Atalanta, 2015), donde indaga la evolución de las palabras en paralelo con el desarrollo de una consciencia originariamente copartícipe con su entorno. El arpa y la cámara (The Rediscovery of Meaning, and Other Essays, 1977) reúne seis ensayos breves de diferente data, pero llamados todos a reivindicar el derecho del hombre actual a ocuparse de magnitudes del pensamiento tan orilladas por el materialismo como el sentido de la vida, el organicismo o la espiritualidad. La cercanía al lector que traslucen los textos (en su origen conferencias) no excluye la complejidad y sutileza que cabe esperar de un discurso que pretende poner en tela de juicio, de manera solvente, las anteojeras positivistas que han reducido nuestra mirada en las dos últimas centurias.

Hay libros que nos seducen al primer golpe de vista, antes incluso de que entreabramos sus páginas. Un título sugerente, el prestigio de su autor, la belleza de la edición o un supuesto sexto sentido que poseamos los lectores pueden contribuir a justificarlo. Un magnífico ejemplo de que esta aparente frivolidad de criterio no se salda siempre con un desengaño lo tenemos en este exquisito volumen de Owen Barfield, El arpa y la cámara, que acaba de publicar Atalanta (traducido por María Tabuyo y Agustín López) en su serie Imaginatio vera, y que reúne todas las cualidades anunciadas anteriormente. Filósofo, ensayista y escritor británico, Owen Barfield (1898-1997) fue el fundador de los denominados inklings, grupo de pensadores cristianos asociados a la Universidad de Oxford. Muy influido por las teorías del teósofo austríaco Rudolf Steiner, Barfield fue amigo de C.S. Lewis e influyó a su vez en autores como Tolkien o T.S. Eliot. En nuestras latitudes, Owen Barfield es conocido sobre todo por su libro Salvar las apariencias. Un estudio sobre idolatría (1957; Atalanta, 2015), donde indaga la evolución de las palabras en paralelo con el desarrollo de una consciencia originariamente copartícipe con su entorno. El arpa y la cámara (The Rediscovery of Meaning, and Other Essays, 1977) reúne seis ensayos breves de diferente data, pero llamados todos a reivindicar el derecho del hombre actual a ocuparse de magnitudes del pensamiento tan orilladas por el materialismo como el sentido de la vida, el organicismo o la espiritualidad. La cercanía al lector que traslucen los textos (en su origen conferencias) no excluye la complejidad y sutileza que cabe esperar de un discurso que pretende poner en tela de juicio, de manera solvente, las anteojeras positivistas que han reducido nuestra mirada en las dos últimas centurias.

Una vieja estación de tren que ha quedado obsoleta y abandonada, una comarca donde no llueve y la gente se ha marchado, una isla devastada por la guerra, un paisaje desértico e inabarcable, testigo hostil de una búsqueda agónica y sin fruto… Muchos de los escenarios evocados en los relatos que conforman Un lugar muy lejos del mundo y otros cuentos podrían representar a la perfección esa España vacía de la que ahora se habla tanto en los medios, que ha inspirado algunas de las mejores páginas de nuestra literatura y que, por descontado, no es fenómeno reciente en un país que ya en el siglo XVIII fue diagnosticado como el «esqueleto de un gigante». En sus cuentos, Luis Fernández Roces eleva a la categoría de símbolo una realidad bien palpable para cualquiera que frecuente mínimamente nuestra geografía rural. Aclamado cultivador del relato breve, novelista y poeta, el asturiano Luis Fernández Roces es un veterano escritor de larga trayectoria. Dentro de su obra más reciente destacan los libros de relatos De algún cuento a esta parte (1990) y Ageón (2001), así como los poemarios Salas de espera (2011) y Camino de las cárceles (2014). Aunque los textos reunidos en Un lugar muy lejos del mundo guardan una coherencia y afinidad notables entre sí, es posible distinguir en el libro dos tipos de relato bien diferenciados. Un primer grupo, el más numeroso, lo formarían los primeros cuentos, dramáticos y muy emotivos. El vacío al que antes aludíamos actúa en ellos como metáfora de una pérdida irreparable, de un daño moral sin solución aparente. Son relatos llenos de sentimiento e imaginación, que tocan muy de cerca al lector. Los restantes cuentos, por contra, nos ofrecen perspectivas más cáusticas y jocosas. No faltan en ellos ni el humor negro ni unas pinceladas de ciencia ficción. Muchos de los relatos tienen como protagonista a uno o varios personajes derrotados, o cuando menos, inmersos en un trance adverso. Son los verdaderos héroes de esos espacios vacíos tan convincentemente retratados por Luis Fernández Roces, de esas estrambóticas situaciones a las que el autor los somete con afilada ironía. Una elocuente formulación literaria de esa demoledora máxima enunciada por Nicolás Gómez Dávila:

Una vieja estación de tren que ha quedado obsoleta y abandonada, una comarca donde no llueve y la gente se ha marchado, una isla devastada por la guerra, un paisaje desértico e inabarcable, testigo hostil de una búsqueda agónica y sin fruto… Muchos de los escenarios evocados en los relatos que conforman Un lugar muy lejos del mundo y otros cuentos podrían representar a la perfección esa España vacía de la que ahora se habla tanto en los medios, que ha inspirado algunas de las mejores páginas de nuestra literatura y que, por descontado, no es fenómeno reciente en un país que ya en el siglo XVIII fue diagnosticado como el «esqueleto de un gigante». En sus cuentos, Luis Fernández Roces eleva a la categoría de símbolo una realidad bien palpable para cualquiera que frecuente mínimamente nuestra geografía rural. Aclamado cultivador del relato breve, novelista y poeta, el asturiano Luis Fernández Roces es un veterano escritor de larga trayectoria. Dentro de su obra más reciente destacan los libros de relatos De algún cuento a esta parte (1990) y Ageón (2001), así como los poemarios Salas de espera (2011) y Camino de las cárceles (2014). Aunque los textos reunidos en Un lugar muy lejos del mundo guardan una coherencia y afinidad notables entre sí, es posible distinguir en el libro dos tipos de relato bien diferenciados. Un primer grupo, el más numeroso, lo formarían los primeros cuentos, dramáticos y muy emotivos. El vacío al que antes aludíamos actúa en ellos como metáfora de una pérdida irreparable, de un daño moral sin solución aparente. Son relatos llenos de sentimiento e imaginación, que tocan muy de cerca al lector. Los restantes cuentos, por contra, nos ofrecen perspectivas más cáusticas y jocosas. No faltan en ellos ni el humor negro ni unas pinceladas de ciencia ficción. Muchos de los relatos tienen como protagonista a uno o varios personajes derrotados, o cuando menos, inmersos en un trance adverso. Son los verdaderos héroes de esos espacios vacíos tan convincentemente retratados por Luis Fernández Roces, de esas estrambóticas situaciones a las que el autor los somete con afilada ironía. Una elocuente formulación literaria de esa demoledora máxima enunciada por Nicolás Gómez Dávila:

Los oasis de Egipto es un emocionante libro de imágenes, un apasionante viaje a los remotos oasis de Siwa, Bahariya, Farafra, Dahla y Jarga, diseminados, como una media luna, a lo largo del desierto líbico oriental. Su autor, Jordi Esteva, es un reconocido escritor catalán, fotógrafo y cineasta. Viaje al país de las almas (Pre-Textos, 1999), Los árabes del mar (Península, 2009), Socotra, la isla de los genios (Atalanta, 2011) y Socotra (libro de fotografías, ibid, 2016) son algunos de sus libros más destacados, testimonios reveladores de su espíritu viajero y rendida afición a los escenarios orientales y africanos. Su trabajo fotográfico en los oasis de Egipto, país en el que residió durante cinco años, es un relato de primer orden acerca de un modo de vida milenario en trance de extinción. Sus fotos no son, desde luego, producto de la casualidad ni de la apresurada curiosidad del turista. Tampoco del afán documentalista del que recoge lo que todavía no comprende para estudiarlo después. Son el fruto de un conocimiento directo y profundo, de una íntima y demorada convivencia con el mundo que retratan. Solo así la fotografía es capaz de romper el duro cascarón de lo anecdótico y superficial para alcanzar el significado más profundo de las cosas, desvelando, sin necesidad de palabras, las íntimas relaciones que unen a los hombres con su medio y entre sí.

Los oasis de Egipto es un emocionante libro de imágenes, un apasionante viaje a los remotos oasis de Siwa, Bahariya, Farafra, Dahla y Jarga, diseminados, como una media luna, a lo largo del desierto líbico oriental. Su autor, Jordi Esteva, es un reconocido escritor catalán, fotógrafo y cineasta. Viaje al país de las almas (Pre-Textos, 1999), Los árabes del mar (Península, 2009), Socotra, la isla de los genios (Atalanta, 2011) y Socotra (libro de fotografías, ibid, 2016) son algunos de sus libros más destacados, testimonios reveladores de su espíritu viajero y rendida afición a los escenarios orientales y africanos. Su trabajo fotográfico en los oasis de Egipto, país en el que residió durante cinco años, es un relato de primer orden acerca de un modo de vida milenario en trance de extinción. Sus fotos no son, desde luego, producto de la casualidad ni de la apresurada curiosidad del turista. Tampoco del afán documentalista del que recoge lo que todavía no comprende para estudiarlo después. Son el fruto de un conocimiento directo y profundo, de una íntima y demorada convivencia con el mundo que retratan. Solo así la fotografía es capaz de romper el duro cascarón de lo anecdótico y superficial para alcanzar el significado más profundo de las cosas, desvelando, sin necesidad de palabras, las íntimas relaciones que unen a los hombres con su medio y entre sí.

En las páginas iniciales de Bailén, el cuarto de sus Episodios nacionales, Galdós brinda la palabra a un curiosísimo personaje: un veterano combatiente de Austerlitz que se vanagloria de conservar estampadas en su antebrazo ¡nada menos que las herraduras del caballo de Napoleón! Era quizás ese mismo corcel blanco que despertó el entusiasmo de Heine cuando, con solo trece años de edad, lo vio trotar alegremente por las calles de Düsseldorf, acariciado por la marmórea mano de su dueño. O el que David pintó, erguido sobre sus patas traseras, rebosante de energía, a punto de trasladar a su egregio jinete a las alturas del San Bernardo. El interés que el caballo ha despertado entre artistas y literatos a lo largo de la historia no es sino el reflejo —más o menos consciente— de su trascendencia en el devenir de la Humanidad: del caballo de Alejandro, Bucéfalo, al que reclamaba Enrique III, a cambio de un reino, en la célebre tragedia de Shakespeare; del tarpán de Atila, el belicoso Othar, al anónimo y agonizante jamelgo que nos pintó Picasso en su sobrecogedor mural… Una galería infinita de ilustres cuadrúpedos donde realidad y ficción parecen confundirse, pues la huella del caballo ha marcado de manera indeleble nuestra manera de percibir la realidad:

En las páginas iniciales de Bailén, el cuarto de sus Episodios nacionales, Galdós brinda la palabra a un curiosísimo personaje: un veterano combatiente de Austerlitz que se vanagloria de conservar estampadas en su antebrazo ¡nada menos que las herraduras del caballo de Napoleón! Era quizás ese mismo corcel blanco que despertó el entusiasmo de Heine cuando, con solo trece años de edad, lo vio trotar alegremente por las calles de Düsseldorf, acariciado por la marmórea mano de su dueño. O el que David pintó, erguido sobre sus patas traseras, rebosante de energía, a punto de trasladar a su egregio jinete a las alturas del San Bernardo. El interés que el caballo ha despertado entre artistas y literatos a lo largo de la historia no es sino el reflejo —más o menos consciente— de su trascendencia en el devenir de la Humanidad: del caballo de Alejandro, Bucéfalo, al que reclamaba Enrique III, a cambio de un reino, en la célebre tragedia de Shakespeare; del tarpán de Atila, el belicoso Othar, al anónimo y agonizante jamelgo que nos pintó Picasso en su sobrecogedor mural… Una galería infinita de ilustres cuadrúpedos donde realidad y ficción parecen confundirse, pues la huella del caballo ha marcado de manera indeleble nuestra manera de percibir la realidad: