La primera noticia que tuve de la existencia de estos Diarios fue leyendo la biografía de Hawthorne escrita por Henry James (Hawthorne, 1879). Para fundamentar su monografía, encargada por la editorial londinense Macmillan & Co., el autor de Los papeles de Aspern había hecho un uso generoso de los denominados American Notebooks: unos carnets cumplimentados por Hawthorne a lo largo de un dilatado lapso de tiempo (1835-1852), pero que solo verían la luz a título póstumo, por expreso deseo de su viuda, Sophia Peabody. La escasa atención que merecían en ellos sus actividades literarias, junto con la irrelevancia del entorno social en que se habían gestado constituían para James un singular motivo de reflexión, como también un estímulo para dar rienda suelta a su ironía de autor cosmopolita y plenamente profesionalizado. ¿Qué podía pensar de un literato que no daba noticia alguna de lo que escribía, y a la vez juzgaba oportuno abrir una entrada de tres líneas para informar de la maduración de un pepino? James, que consideraba una pieza esencial de su carrera literaria la experiencia adquirida en Europa (donde había tratado a esa sociedad culta y acomodada que aparece retratada en sus novelas), no podía dejar de subrayar la paradoja de que una obra de tanta valía como la del autor de Salem hubiera crecido en un medio tan provinciano y limitado como el de Nueva Inglaterra. El carácter introvertido de Hawthorne, el escaso brillo social de su entorno, la inexistencia de un ambiente cultural y artístico que lo arropase y estimulara presuponían, desde la perspectiva de James, unas condiciones muy desfavorables para cualquier escritor.

La primera noticia que tuve de la existencia de estos Diarios fue leyendo la biografía de Hawthorne escrita por Henry James (Hawthorne, 1879). Para fundamentar su monografía, encargada por la editorial londinense Macmillan & Co., el autor de Los papeles de Aspern había hecho un uso generoso de los denominados American Notebooks: unos carnets cumplimentados por Hawthorne a lo largo de un dilatado lapso de tiempo (1835-1852), pero que solo verían la luz a título póstumo, por expreso deseo de su viuda, Sophia Peabody. La escasa atención que merecían en ellos sus actividades literarias, junto con la irrelevancia del entorno social en que se habían gestado constituían para James un singular motivo de reflexión, como también un estímulo para dar rienda suelta a su ironía de autor cosmopolita y plenamente profesionalizado. ¿Qué podía pensar de un literato que no daba noticia alguna de lo que escribía, y a la vez juzgaba oportuno abrir una entrada de tres líneas para informar de la maduración de un pepino? James, que consideraba una pieza esencial de su carrera literaria la experiencia adquirida en Europa (donde había tratado a esa sociedad culta y acomodada que aparece retratada en sus novelas), no podía dejar de subrayar la paradoja de que una obra de tanta valía como la del autor de Salem hubiera crecido en un medio tan provinciano y limitado como el de Nueva Inglaterra. El carácter introvertido de Hawthorne, el escaso brillo social de su entorno, la inexistencia de un ambiente cultural y artístico que lo arropase y estimulara presuponían, desde la perspectiva de James, unas condiciones muy desfavorables para cualquier escritor.

De estas supuestas limitaciones da buena cuenta la edición de los Cuadernos que acaba de publicar Siruela, Diarios en la vieja rectoría (1842-1843), que recogen anotaciones pertenecientes a una etapa crucial en la vida del autor: la de su matrimonio con Sophia Peabody (1809-1871) e inmediata instalación en una añeja casona alquilada de Concord (Massachusetts), donde escribiría la mayor parte de los relatos que integran Musgos de una vieja rectoría (1854). Aunque es cierto que los apuntes de esos años no nos informan apenas de la faceta literaria de Hawthorne, sí nos trazan, en cambio, una imagen bastante completa de su vida familiar, así como nos permiten formarnos una idea de la peculiar personalidad del autor (en la que habría que incluir esa reserva extremada que tanto sorprendía a James, sobre todo en el contexto de unos escritos que supuestamente nadie iba a leer). Tampoco andan faltos los Diarios de la riqueza imaginativa, en ocasiones fantasmagórica, que tanto seduce a los lectores de su narrativa, y que ahora veremos aplicada a motivos más modestos y cotidianos. No deja de ser, pues, una excelente noticia la publicación, siquiera parcial, de estos Cuadernos americanos de Hawthorne (así denominados para diferenciarlos de los que escribió posteriormente, durante su viaje a Europa). El libro de Siruela cuenta además con dos interesantes apéndices y una muy amplia e imaginativa introducción del traductor, Lorenzo Luengo: «La habitación encantada». La edición se completa con un nutrido aparato de notas, situadas al final del volumen, en las que se cumple la difícil circunstancia de que, siendo densas y, en ocasiones, bastante extensas, tienen el suficiente atractivo como para colocarles un segundo marcapáginas y no saltarnos ninguna.

Un protagonista importante de los Diarios es la casa que el matrimonio Hawthorne alquiló para vivir: una vieja rectoría (vieja en el contexto americano, como puntualizaba irónicamente James) que había albergado a varias generaciones de clérigos (entre ellos, al propio Ralph Waldo Emerson), circunstancia que le concedía un encanto muy particular, nebuloso y algo fantástico, en el que a Hawthorne le gustaba recrearse, y que le ayudaría a fijar el tono crepuscular de muchos de los relatos allí escritos. Una de las primeras entradas está precisamente dedicada a la descripción de la casa: unas páginas deliciosas en las que el autor fantasea con la posibilidad de que el espíritu de algún antiguo morador (como el «viejo doctor Ripley») hallara en sus espaciosas y desangeladas estancias un teatro ideal para sus apariciones fantasmales. Otra entrada de gran encanto, también referida a la casa, es la que recoge el escrutinio de la biblioteca del citado ministro, repleta de gruesos y polvorientos librotes de sermones y erudición teológica, que para Hawthorne adquieren «un aspecto semejante» al de «los libros de magia», y de los que se salvan sin censura menos títulos que en la biblioteca de Alonso Quijano. La ligereza y humor con que Hawthorne se refiere a estas reliquias del pasado puritano, en el contexto además de su existencia feliz de recién casado, constituían para Henry James la prueba de que el tono frecuentemente oscuro de sus relatos, donde la culpa o la superstición son motivos recurrentes, no respondía a un pesimismo religioso arraigado en su ánimo, sino que pertenecía, más bien, a su particular retórica de escritor. O dicho de otra manera, el temperamento de sus antepasados puritanos (entre los que figuraba el implacable juez Hathorne, verdadero martillo de brujas) solo dominaba una parte de su pluma, pero no su pensamiento ni su felicidad.

Otro aspecto significativo de los Diarios de 1842-43 reside en la circunstancia de que fueran escritos por el matrimonio Hawthorne de manera conjunta y coordinada. Una de las primeras intervenciones de Sophia consiste precisamente en describir su boda, de la que se cumplía un mes en aquellos días. Aunque los textos de Sophia representan una porción minoritaria de los Diarios, no dejan de tener valor literario. En ocasiones, es el propio Nathaniel el que reconoce la superioridad de su mujer para dar cuenta de determinados asuntos (como las visitas). Es importante señalar que Sophia había recibido una educación muy completa, que incluía, aparte de la literatura y otras diversas humanidades e idiomas, las artes plásticas, en las que destacaba como una talentosa pintora. Sus ambiciones artísticas y culturales, fueran mayores o menores, resultaron en cualquier caso sacrificadas en aras del cuidado de la familia (los Hawthorne tuvieron tres hijos), así como en beneficio de la carrera literaria de su compañero, a la que contribuyó, al menos indirectamente, pintando y vendiendo lámparas que ayudaban a fortalecer el menguado presupuesto familiar. No deja de ser justo, por lo tanto, situar su figura (por muy modesta que nos parezca) junto a la de otras mujeres cuyas aspiraciones resultaron entorpecidas o menoscabadas por la sombra de sus varones. Por otra parte, la participación conjunta en la escritura de los Diarios también obedece al momento idílico que vivía la pareja, como se manifiesta en el copioso caudal de efusiones cruzadas que recogen sus páginas, que en algunos casos (las más vehementes) fueron tachadas o censuradas antes de su publicación. Son especialmente intensas las de Sophia, que manifiesta de manera repetida una rendida admiración por su esposo, al que no se cansa de tributar grandes elogios, referidos tanto a su inteligencia como a su bondad y agraciado aspecto físico.

Aunque los Hawthorne mantuvieron pocos contactos sociales durante su estancia en la rectoría, los Diarios no dejan de aportar detalles valiosos acerca de algunas personalidades literarias que por aquel entonces residían en Concord, en su mayoría encuadrables en el movimiento trascendentalista. Es el caso de Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret Fuller o Ellery Channing. Las anotaciones referidas a Emerson y a Thoreau son, con diferencia, las que más pueden interesar a los lectores actuales. Gracias a los Diarios sabemos que Emerson (Platón, según lo denomina Sophia, con cierta malicia) visitaba con frecuencia la rectoría, y que acompañó a Nathaniel en una larga excursión a pie, de dos días de duración, que los condujo hasta Harvard. La relación con Thoreau, que también visitaba a los Hawthorne, aparece igualmente recogida en los Diarios, en los que Nathaniel nos ofrece una impagable semblanza de su amigo, tanto de su aspecto físico («tan feo como el pecado», según le parecía) como de sus dotes morales e intelectuales, haciendo especial hincapié en su privilegiada comunión con el mundo natural. También emprenderán juntos algunas excursiones por el río Concord, en el modesto bote que el autor de Walden se había construido con sus propias manos, el Musketaquid (nombre indio del río), y que terminaría vendiendo a Nathaniel por siete dólares (la situación financiera de Thoreau en Concord era, al parecer, poco menos que la de un indigente que vive gracias a la generosidad de sus amigos). Propietario ya de la embarcación, Hawthorne proseguirá sus singladuras fluviales, solo o en compañía de su mujer, dando puntual cuenta de sus descubrimientos en algunas de las páginas más bellas de los Diarios.

La naturaleza es, sin duda, una de las principales fuentes de felicidad para la pareja. Tanto la huerta como los terrenos más salvajes que rodeaban la casa despiertan una enamorada y constante atención en los Hawthorne. La variada flora del río Concord, lindante con la rectoría, al que Hawthorne acude asiduamente a nadar, pescar y navegar, o el aspecto variable del huerto a lo largo del año son algunos de los múltiples motivos relacionados con el mundo natural que aparecen con frecuencia en los Diarios. Nathaniel se muestra en esas páginas como un atento observador de animales y plantas, así como de los sutiles indicios que acompañan o anticipan los cambios estacionales, a los que se muestra muy sensible, y que tal vez expliquen la falta de anotaciones correspondientes al duro invierno de 1842-43. Por otro lado, las constantes menciones que merecen las manzanas, pepinos y calabazas de la huerta no deben ocultarnos, bajo la capa de su acendrado lirismo, la pedestre realidad de que el matrimonio contaba con muy escasos recursos económicos. Los productos de la huerta y de sus árboles frutales, junto con la pesca en el cercano río, suponían una apreciable fuente de sustento para la pareja, que difícilmente hubiera podido mantenerse con lo que reportaban los trabajos literarios de Nathaniel.

Todo lo dicho no quita, finalmente, que podamos espigar en los Diarios informaciones relativas a la literatura. Sabemos, por ejemplo, que durante su estancia en la rectoría Nathaniel estaba leyendo el Cándido de Voltaire, Lenore, de Bürger y «un cuento de Tieck» (estos dos últimos en alemán, un idioma que parecía empeñado en aprender). La principal alusión de Hawthorne a su labor literaria la encontramos en la entrada del 31 de marzo de 1843, donde expresa su deseo de conseguir un trabajo remunerado que le permita liberarse de la necesidad de escribir para vivir. No deja de ser un tanto sorprendente la frialdad con la que Nathaniel se refiere a su tarea de escritor, a la que confiesa dedicarse tan solo lo imprescindible para sobrevivir, de dos a cuatro horas y solo por la mañana. También podemos encontrar expresada en los Cuadernos su certidumbre de los riesgos morales que entrañaba la difusión pública de la obra, es decir: el «llevarla a la letra impresa, un juicio que pocas personas pueden soportar sin perder su inocencia». Todas estas reticencias pueden explicar que prefiriera dedicar las páginas de sus Diarios a las actividades que más lo satisfacían, y que de alguna manera lo apartaban de una obligación que, a fin de cuentas y por muy artística que fuera, se traducía en dinero, por lo que debía de causarle una cierta ansiedad. A quien estaba escribiendo, en el período más feliz de su vida, los extraordinarios cuentos de Musgos de una vieja rectoría bien puede perdonársele. Su porción de inmortalidad se la ganaba ampliamente con esas pocas horas matinales de trabajo, y el resto del día le pertenecía solo a él, a Sophia y a los restantes seres vivos del río y de la huerta. Y no se equivocaba.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

Esta reseña también ha sido publicada en la revista digital de cultura El Cuaderno

«Mr. Thoreau es un agudo y delicado observador de la naturaleza, un observador genuino, que, sospecho, es casi tan raro personaje como personalísimo poeta; y la Naturaleza, en recompensa a tanto amor, parece haberlo adoptado como a un niño predilecto, y le muestra secretos que a muy pocos les es concedido ver. Se lleva bien con las bestias, los peces, las aves y los reptiles, y siempre tiene las más extrañas historias que contar de sus aventuras, episodios de su amistad con nuestros hermanos menores en la vida mortal. Hierbas y flores, allá donde crezcan, ya sea en un jardín o en el bosque salvaje, son igualmente sus amigos. También mantiene estrechas relaciones con las nubes, y puede presagiar las tormentas. Un rasgo que lo caracteriza es el profundo respeto que siente hacia la memoria de las tribus indias, cuya vida salvaje tanto le hubiera favorecido; y, por extraño que resulte decirlo, rara vez pasea por un sembrado sin encontrarse una punta de flecha, o de lanza, o cualquier otra reliquia de los pieles rojas, como si sus espíritus desearan que él fuera el heredero de tan simples riquezas».

«En cuanto al curso diario de nuestra vida, he escrito, con muy encomiable diligencia, un promedio de dos a cuatro horas al día, y el resultado puede verse en varias revistas. Podría haber escrito más, si hubiera pensado que merecía la pena; pero me contentaba con ganar suficiente oro como para cubrir nuestras necesidades inmediatas, ya que tengo perspectivas de lograr un trabajo de oficina y un sueldo, lo que evitará la obligación de escribir para comer».

«En mitad de aquello, mi queridísimo esposo salió de su estudio, y no podías estar más bello, mi amado, y fuiste al pueblo y a casa de Mr. Emerson para averiguar si este se hallaría de regreso a tiempo para cenar con nosotros. […] pues he aquí que, en tanto yo miraba hacia la avenida, ¿quién apareció por la puerta, sino Platón en persona? Llegó literalmente con la lengua fuera. Acababa de regresar de Boston y no quiso demorarse ni un segundo en venir. […] Tú, queridísimo esposo, cumpliste tu parte y mucho más que eso, teniendo en cuenta tus inclinaciones, y Anna preguntó después si, a juzgar por lo que había oído, no te habías mostrado inusualmente sociable; no esperaba tener tanto trato contigo. Dijo que era maravilloso mirarte a los ojos»…

Traducción de Lorenzo Luengo

Hasta hace no muchos años, la figura de Aby Warburg (1866-1929) parecía corresponderse con la de uno de esos eruditos menores, sólidamente formados, pero condenados a representar un papel secundario a la sombra de las grandes personalidades de la historiografía del arte alemana: una densa y selecta floresta en la que, desde luego, no resulta nada fácil destacar. La situación parece estar cambiando en las últimas décadas, lo que demostraría que no solo los escritores y artistas son merecedores de esa injusta reparación a destiempo denominada «fama póstuma». Perteneciente a un adinerado clan de banqueros judíos de Hamburgo, Warburg delegó en su hermano menor la gestión de la empresa familiar, a fin de consagrarse en cuerpo y alma a sus estudios e inquietudes culturales, aunque no sin asegurarse antes los recursos que le garantizaran la necesaria independencia económica (una decisión comparable a la de Stefan Zweig, que se apartó de la industria textil paterna para dedicarse a la literatura). La revalorización de Warburg se fraguó en las últimas décadas de la pasada centuria, gracias en parte a un estudio de Gombrich: Aby Warburg. Una biografía intelectual (1986), al que siguieron, de manera casi inmediata, numerosas monografías en varios idiomas (magister dixit). Ya en este siglo, ha sido también decisiva la labor restauradora del historiador francés Georges Didi-Huberman, que le dedicó un nuevo libro: La imagen superviviente (2002). Entre las obras más reconocidas de Warburg deberemos señalar El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo (publicada póstumamente en 1932), así como el denominado Atlas Mnemosyne: una extensa recopilación de imágenes que pretendía representar la historia cultural de occidente. Dichos trabajos manifiestan el interés de Warburg por la pervivencia de la mitología clásica en el Renacimiento italiano, así como la relevancia que le concede a la iconografía como herramienta de análisis. Dos importantes campos de estudio a los que cabría añadir la astrología y el pensamiento mágico, tanto en el contexto cultural europeo como en el seno de los estudios etnográficos, que Warburg inició en 1895 durante su viaje a Nuevo México.

Hasta hace no muchos años, la figura de Aby Warburg (1866-1929) parecía corresponderse con la de uno de esos eruditos menores, sólidamente formados, pero condenados a representar un papel secundario a la sombra de las grandes personalidades de la historiografía del arte alemana: una densa y selecta floresta en la que, desde luego, no resulta nada fácil destacar. La situación parece estar cambiando en las últimas décadas, lo que demostraría que no solo los escritores y artistas son merecedores de esa injusta reparación a destiempo denominada «fama póstuma». Perteneciente a un adinerado clan de banqueros judíos de Hamburgo, Warburg delegó en su hermano menor la gestión de la empresa familiar, a fin de consagrarse en cuerpo y alma a sus estudios e inquietudes culturales, aunque no sin asegurarse antes los recursos que le garantizaran la necesaria independencia económica (una decisión comparable a la de Stefan Zweig, que se apartó de la industria textil paterna para dedicarse a la literatura). La revalorización de Warburg se fraguó en las últimas décadas de la pasada centuria, gracias en parte a un estudio de Gombrich: Aby Warburg. Una biografía intelectual (1986), al que siguieron, de manera casi inmediata, numerosas monografías en varios idiomas (magister dixit). Ya en este siglo, ha sido también decisiva la labor restauradora del historiador francés Georges Didi-Huberman, que le dedicó un nuevo libro: La imagen superviviente (2002). Entre las obras más reconocidas de Warburg deberemos señalar El renacimiento del paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo (publicada póstumamente en 1932), así como el denominado Atlas Mnemosyne: una extensa recopilación de imágenes que pretendía representar la historia cultural de occidente. Dichos trabajos manifiestan el interés de Warburg por la pervivencia de la mitología clásica en el Renacimiento italiano, así como la relevancia que le concede a la iconografía como herramienta de análisis. Dos importantes campos de estudio a los que cabría añadir la astrología y el pensamiento mágico, tanto en el contexto cultural europeo como en el seno de los estudios etnográficos, que Warburg inició en 1895 durante su viaje a Nuevo México. estancia de Aby Warburg en el sanatorio neurológico de Kreuzlingen, la Biblioteca quedó en manos de Fritz Saxl, un joven estudioso contratado por Warburg que iniciaría, motu proprio, un ambicioso programa de conferencias. Internado en Bellevue, Warburg no podía asistir a los eventos, pero se mantenía informado de su desarrollo y ―lo más importante― le servían de estímulo para escribir. Los tres primeros textos recogidos en el libro se refieren a una conferencia dada por Alfred Doren el 23 de marzo de 1923, «Fortuna en la edad media y en el Renacimiento», y son los siguientes: a) una carta dirigida a Doren (31 de marzo), en la que planteaba ciertas objeciones al tratamiento que le había dado a la Fortuna; b) un post scriptum a la misma, donde informaba de la medalla aludida en la carta anterior; c) un texto inacabado, escrito al hilo de los anteriores: Las fuerzas del destino reflejadas en el simbolismo antiguo. Contrastando con estos tres documentos, que testimonian el aprecio y confianza de Warburg hacia Doren, la carta a Wilamowitz (23 de abril), no obstante su exquisita elaboración literaria, trasluce la frialdad de su relación con el insigne filólogo alemán (uno de los firmantes del vergonzante «Manifiesto de los 93»), que dio su conferencia sobre Zeus en la Biblioteca sin contar con el beneplácito de Warburg, que reprochó a Saxl el haberlo invitado. Un cuarto documento, muy breve, marca ya el regreso de Warburg a Hamburgo: una presentación a la conferencia de Karl Reinhardt (14 de octubre de 1924) sobre las Metamorfosis de Ovidio.

estancia de Aby Warburg en el sanatorio neurológico de Kreuzlingen, la Biblioteca quedó en manos de Fritz Saxl, un joven estudioso contratado por Warburg que iniciaría, motu proprio, un ambicioso programa de conferencias. Internado en Bellevue, Warburg no podía asistir a los eventos, pero se mantenía informado de su desarrollo y ―lo más importante― le servían de estímulo para escribir. Los tres primeros textos recogidos en el libro se refieren a una conferencia dada por Alfred Doren el 23 de marzo de 1923, «Fortuna en la edad media y en el Renacimiento», y son los siguientes: a) una carta dirigida a Doren (31 de marzo), en la que planteaba ciertas objeciones al tratamiento que le había dado a la Fortuna; b) un post scriptum a la misma, donde informaba de la medalla aludida en la carta anterior; c) un texto inacabado, escrito al hilo de los anteriores: Las fuerzas del destino reflejadas en el simbolismo antiguo. Contrastando con estos tres documentos, que testimonian el aprecio y confianza de Warburg hacia Doren, la carta a Wilamowitz (23 de abril), no obstante su exquisita elaboración literaria, trasluce la frialdad de su relación con el insigne filólogo alemán (uno de los firmantes del vergonzante «Manifiesto de los 93»), que dio su conferencia sobre Zeus en la Biblioteca sin contar con el beneplácito de Warburg, que reprochó a Saxl el haberlo invitado. Un cuarto documento, muy breve, marca ya el regreso de Warburg a Hamburgo: una presentación a la conferencia de Karl Reinhardt (14 de octubre de 1924) sobre las Metamorfosis de Ovidio.

Creo que es difícil exagerar el placer que este libro, Emerge, memoria, va a deparar a los lectores incondicionales de W. G. Sebald (1944-2001). Transcurridas ya dos décadas desde su desaparición, el valioso conjunto de ensayos y entrevistas que atesora el volumen, compilados por Lynne Sharon Schwartz, tendrá sin duda un significado muy especial para ellos. Como el de otros muchos lectores, mi descubrimiento de la obra de Sebald (Los anillos de Saturno, en concreto) fue casi coincidente con la noticia de su muerte: trágica consecuencia de uno de esos desventurados accidentes de tráfico que parecen ser la gran plaga de nuestro tiempo. Luego vino la lectura de sus restantes obras, recibidas bajo la melancólica sombra de su ausencia, tal como si su vida truncada, extinguida demasiado pronto, le confiriera un mayor peso a su muestrario de existencias rotas y desencantadas, o dotara de una especial resonancia a su poderosa y sugestiva voz narrativa. En este contexto marcado por el recuerdo, la publicación del libro de Schwartz viene a llenar (sobre todo en nuestro país) un importante vacío, restituyéndonos la voz ―inédita para nosotros― de un autor que estimábamos mucho. El título, Emerge, memoria, juega de manera evidente con estos sentimientos de pérdida (que confiesa haber sufrido la propia editora); aunque también representa un claro homenaje a la famosa biografía de Nabokov (Habla, memoria): un autor apreciado por Sebald y que figura como personaje en algunas de sus historias (como Los emigrados). En cualquier caso, debemos felicitarnos de que la editorial ovetense KRK ponga a nuestro alcance este volumen tan necesario, bellamente editado y traducido por Cristian Crusat, gran conocedor de la figura literaria de Sebald, como se testimonia en su más reciente libro: W. G. Sebald en el corazón de Europa (WunderKammer, 2020).

Creo que es difícil exagerar el placer que este libro, Emerge, memoria, va a deparar a los lectores incondicionales de W. G. Sebald (1944-2001). Transcurridas ya dos décadas desde su desaparición, el valioso conjunto de ensayos y entrevistas que atesora el volumen, compilados por Lynne Sharon Schwartz, tendrá sin duda un significado muy especial para ellos. Como el de otros muchos lectores, mi descubrimiento de la obra de Sebald (Los anillos de Saturno, en concreto) fue casi coincidente con la noticia de su muerte: trágica consecuencia de uno de esos desventurados accidentes de tráfico que parecen ser la gran plaga de nuestro tiempo. Luego vino la lectura de sus restantes obras, recibidas bajo la melancólica sombra de su ausencia, tal como si su vida truncada, extinguida demasiado pronto, le confiriera un mayor peso a su muestrario de existencias rotas y desencantadas, o dotara de una especial resonancia a su poderosa y sugestiva voz narrativa. En este contexto marcado por el recuerdo, la publicación del libro de Schwartz viene a llenar (sobre todo en nuestro país) un importante vacío, restituyéndonos la voz ―inédita para nosotros― de un autor que estimábamos mucho. El título, Emerge, memoria, juega de manera evidente con estos sentimientos de pérdida (que confiesa haber sufrido la propia editora); aunque también representa un claro homenaje a la famosa biografía de Nabokov (Habla, memoria): un autor apreciado por Sebald y que figura como personaje en algunas de sus historias (como Los emigrados). En cualquier caso, debemos felicitarnos de que la editorial ovetense KRK ponga a nuestro alcance este volumen tan necesario, bellamente editado y traducido por Cristian Crusat, gran conocedor de la figura literaria de Sebald, como se testimonia en su más reciente libro: W. G. Sebald en el corazón de Europa (WunderKammer, 2020).

Es habitual que las antologías recojan en sus páginas los textos más destacados de un determinado autor, periodo o género literario: recopilaciones en las que suele primar el criterio de calidad (siempre tan subjetivo) o de popularidad. Pero existe también otro tipo de colecciones en las que se pretende, además, ofrecer al lector una panorámica más amplia, incorporando textos quizás menos conocidos, pero que contribuyen a dibujar un perfil más detallado del escritor. A esta segunda categoría creo que pertenece El trabajo está hecho, de Alberto R. Torices, un volumen que reúne una extensa y variada selección de relatos de muy diversa data, aunque ―me apresuro a señalarlo― sin renunciar en modo alguno a la excelencia literaria. Con la aparición de este nuevo volumen Ediciones Trea da una merecida segunda vida a un conjunto de textos, en su mayoría ya publicados, que andaban dispersos en libros colectivos, revistas y publicaciones diversas, no todas de fácil acceso. Unos textos que nos permiten conocer nuevas facetas del hacer literario de su autor, Alberto R. Torices, poseedor de una amplia obra narrativa de la que solo destacaré sus dos títulos más recientes, también publicados en esa misma editorial: Trata de olvidarlas (2017), un conjunto de relatos, y Como un perro en la tumba de un cruzado (2019), su tercera novela. A estos textos, sin duda notables, vienen ahora a sumarse los treinta y cinco que integran El trabajo está hecho, exponentes de muy diversos grados y modos de elaboración literaria, pero dotados todos de una admirable solidez e intensidad. Creo que cualquier lector que se acerque a este libro tiene garantizada una lectura continuada y placentera, tanto por la cuidada y atractiva prosa de Alberto R. Torices como por el interés y variedad de asuntos que se desarrollan en sus páginas.

Es habitual que las antologías recojan en sus páginas los textos más destacados de un determinado autor, periodo o género literario: recopilaciones en las que suele primar el criterio de calidad (siempre tan subjetivo) o de popularidad. Pero existe también otro tipo de colecciones en las que se pretende, además, ofrecer al lector una panorámica más amplia, incorporando textos quizás menos conocidos, pero que contribuyen a dibujar un perfil más detallado del escritor. A esta segunda categoría creo que pertenece El trabajo está hecho, de Alberto R. Torices, un volumen que reúne una extensa y variada selección de relatos de muy diversa data, aunque ―me apresuro a señalarlo― sin renunciar en modo alguno a la excelencia literaria. Con la aparición de este nuevo volumen Ediciones Trea da una merecida segunda vida a un conjunto de textos, en su mayoría ya publicados, que andaban dispersos en libros colectivos, revistas y publicaciones diversas, no todas de fácil acceso. Unos textos que nos permiten conocer nuevas facetas del hacer literario de su autor, Alberto R. Torices, poseedor de una amplia obra narrativa de la que solo destacaré sus dos títulos más recientes, también publicados en esa misma editorial: Trata de olvidarlas (2017), un conjunto de relatos, y Como un perro en la tumba de un cruzado (2019), su tercera novela. A estos textos, sin duda notables, vienen ahora a sumarse los treinta y cinco que integran El trabajo está hecho, exponentes de muy diversos grados y modos de elaboración literaria, pero dotados todos de una admirable solidez e intensidad. Creo que cualquier lector que se acerque a este libro tiene garantizada una lectura continuada y placentera, tanto por la cuidada y atractiva prosa de Alberto R. Torices como por el interés y variedad de asuntos que se desarrollan en sus páginas. Quizás no haya otro tema más propio de nuestro tiempo que el del cambio climático. Una de las mayores preocupaciones del hombre actual es el incierto destino de la Tierra, gravemente amenazada por el calentamiento global: una alteración que afectará más pronto que tarde a nuestra manera de vivir, o incluso a nuestra propia supervivencia. Tras unos años de relativa polémica, parece que ya son muy pocos los que dudan de su realidad, aunque las respuestas arbitradas por los depositarios del poder político continúan siendo tibias, tardías y tal vez ineficaces. En este contexto, hay libros que adquieren una indiscutible relevancia y actualidad. Es el caso de Tierra viviente, de Stephan Harding, un brillante ensayo, recién publicado por Atalanta, que nos resume los principales daños medioambientales que sufre la Tierra, analizados desde una rigurosa perspectiva científica, a la vez que nos ofrece algunas estrategias para minimizarlos. Muy alejado de cualquier resabio alarmista o apocalíptico, el texto de Harding encierra una propuesta en positivo, fundamentada en el conocimiento, respeto y empatía con Gaia: una entidad planetaria, sintiente y autorregulada, en la que todos los seres participan de manera colegiada, y cuya compleja realidad el autor nos va a desvelar con gran detalle y amenidad. Visto y apreciado desde esta perspectiva, nuestro planeta se nos manifiesta como un mecanismo de relojería viviente que la acción del hombre está erosionando de manera irresponsable, tal como si creyéramos en la existencia de una suerte de providencia que fuera cómplice de nuestra desidia, garante de que el mundo funcionará siempre, independientemente de lo que hagamos en su contra. Padecemos una ceguera cómoda y egoísta, disculpable quizás hasta cierto punto, pero que dejará ―si no conseguimos vencerla― una herencia envenenada a las generaciones futuras, que ya no podrán elegir su presente.

Quizás no haya otro tema más propio de nuestro tiempo que el del cambio climático. Una de las mayores preocupaciones del hombre actual es el incierto destino de la Tierra, gravemente amenazada por el calentamiento global: una alteración que afectará más pronto que tarde a nuestra manera de vivir, o incluso a nuestra propia supervivencia. Tras unos años de relativa polémica, parece que ya son muy pocos los que dudan de su realidad, aunque las respuestas arbitradas por los depositarios del poder político continúan siendo tibias, tardías y tal vez ineficaces. En este contexto, hay libros que adquieren una indiscutible relevancia y actualidad. Es el caso de Tierra viviente, de Stephan Harding, un brillante ensayo, recién publicado por Atalanta, que nos resume los principales daños medioambientales que sufre la Tierra, analizados desde una rigurosa perspectiva científica, a la vez que nos ofrece algunas estrategias para minimizarlos. Muy alejado de cualquier resabio alarmista o apocalíptico, el texto de Harding encierra una propuesta en positivo, fundamentada en el conocimiento, respeto y empatía con Gaia: una entidad planetaria, sintiente y autorregulada, en la que todos los seres participan de manera colegiada, y cuya compleja realidad el autor nos va a desvelar con gran detalle y amenidad. Visto y apreciado desde esta perspectiva, nuestro planeta se nos manifiesta como un mecanismo de relojería viviente que la acción del hombre está erosionando de manera irresponsable, tal como si creyéramos en la existencia de una suerte de providencia que fuera cómplice de nuestra desidia, garante de que el mundo funcionará siempre, independientemente de lo que hagamos en su contra. Padecemos una ceguera cómoda y egoísta, disculpable quizás hasta cierto punto, pero que dejará ―si no conseguimos vencerla― una herencia envenenada a las generaciones futuras, que ya no podrán elegir su presente.

Aunque la obra del escritor polaco Stanisław Lem (1921-2006) es conocida en España desde los años ochenta del pasado siglo, todavía faltaba un estudio biográfico que nos permitiera aproximarnos en profundidad a su compleja figura literaria: un imperdonable olvido que viene a remediar, con todos los honores, este estupendo libro que hoy reseñamos: Lem. Una vida que no es de este mundo, de Wojciech Orliński. El aparente milagro de que un autor como Lem, radicado en un país aislado y sin tradición en el género, lograra colocarse a la cabeza de la ciencia ficción internacional, se entenderá mucho mejor tras la lectura de esta monumental y reciente biografía (la edición polaca es de 2017), que da cuenta, con extraordinaria solvencia y viveza, de los grandes obstáculos que debió vencer el autor polaco en el desarrollo de su carrera literaria. Impedimenta añade así un componente de enorme valor a su «Biblioteca Lem»: un admirable proyecto editorial que, con ocasión del centenario del autor, nos está brindado nuevas traducciones de muchos de sus textos, algunos inéditos hasta la fecha. Una galería de atractivas novelas, bellamente editadas, que adquirirán un nuevo significado iluminadas por esta monografía de Wojciech Orliński, que sin duda marcará un antes y un después en la recepción de Lem en España.

Aunque la obra del escritor polaco Stanisław Lem (1921-2006) es conocida en España desde los años ochenta del pasado siglo, todavía faltaba un estudio biográfico que nos permitiera aproximarnos en profundidad a su compleja figura literaria: un imperdonable olvido que viene a remediar, con todos los honores, este estupendo libro que hoy reseñamos: Lem. Una vida que no es de este mundo, de Wojciech Orliński. El aparente milagro de que un autor como Lem, radicado en un país aislado y sin tradición en el género, lograra colocarse a la cabeza de la ciencia ficción internacional, se entenderá mucho mejor tras la lectura de esta monumental y reciente biografía (la edición polaca es de 2017), que da cuenta, con extraordinaria solvencia y viveza, de los grandes obstáculos que debió vencer el autor polaco en el desarrollo de su carrera literaria. Impedimenta añade así un componente de enorme valor a su «Biblioteca Lem»: un admirable proyecto editorial que, con ocasión del centenario del autor, nos está brindado nuevas traducciones de muchos de sus textos, algunos inéditos hasta la fecha. Una galería de atractivas novelas, bellamente editadas, que adquirirán un nuevo significado iluminadas por esta monografía de Wojciech Orliński, que sin duda marcará un antes y un después en la recepción de Lem en España. Al poder político nunca le gusta que le lleven la contraria, ni tan siquiera en los asuntos más nimios e intrascendentes. Este principio, de validez casi universal, se manifiesta de manera más contundente en los regímenes autocráticos, donde siempre impera la censura. Y viene de antiguo. Señalaba Heródoto lo mucho que le irritaba a Jerjes que se expresaran opiniones contrarias a su parecer, incluso cuando eran requeridas y parecían sensatas y bienintencionadas. Una cortapisa a la libertad que el historiador cario (defensor acérrimo de la isonomía griega) solo parecía reconocer en contextos persas, lo que resulta muy significativo. Desde entonces, la libertad de expresión constituye un valor cardinal de nuestra cultura occidental, aunque sujeto a muchos altibajos, polémicas y dificultades. En ocasiones, para sustraerse a la acción de la censura, las críticas han necesitado disimularse o endulzarse un poco. Así sucede en la sátira, donde, disfrazadas de humor y revestidas de una locura aparente, las verdades duelen menos. Es entonces cuando la censura parece que baja la guardia y deja abierto un resquicio a la esperanza. Pero es solo una estrategia interesada (esos censores alemanes de que se burlaba Heine, tan ingenuamente torpes, quizás no hayan existido nunca). Cuando la presión aumenta, las válvulas de escape se hacen aún más necesarias.

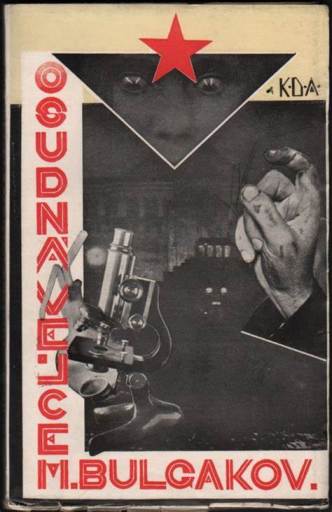

Al poder político nunca le gusta que le lleven la contraria, ni tan siquiera en los asuntos más nimios e intrascendentes. Este principio, de validez casi universal, se manifiesta de manera más contundente en los regímenes autocráticos, donde siempre impera la censura. Y viene de antiguo. Señalaba Heródoto lo mucho que le irritaba a Jerjes que se expresaran opiniones contrarias a su parecer, incluso cuando eran requeridas y parecían sensatas y bienintencionadas. Una cortapisa a la libertad que el historiador cario (defensor acérrimo de la isonomía griega) solo parecía reconocer en contextos persas, lo que resulta muy significativo. Desde entonces, la libertad de expresión constituye un valor cardinal de nuestra cultura occidental, aunque sujeto a muchos altibajos, polémicas y dificultades. En ocasiones, para sustraerse a la acción de la censura, las críticas han necesitado disimularse o endulzarse un poco. Así sucede en la sátira, donde, disfrazadas de humor y revestidas de una locura aparente, las verdades duelen menos. Es entonces cuando la censura parece que baja la guardia y deja abierto un resquicio a la esperanza. Pero es solo una estrategia interesada (esos censores alemanes de que se burlaba Heine, tan ingenuamente torpes, quizás no hayan existido nunca). Cuando la presión aumenta, las válvulas de escape se hacen aún más necesarias.

En el famoso filme de Orson Welles, Ciudadano Kane, los últimos pensamientos del protagonista retrocedían a un episodio de su infancia en apariencia insignificante, resumido en una palabra misteriosa que provocaba el desconcierto de sus biógrafos. Solo el espectador de la película descubría, al final, el significado del enigma; esto es, que una vida llena de sucesos y triunfos puede quedar eclipsada por el recuerdo de un simple juguete: Rosebud. No cabe duda de que también los escritores, cuando llega el momento de hacer balance, vuelven con frecuencia su mirada a la infancia. Las experiencias más anodinas, incluso las más dolorosas, olvidadas durante mucho tiempo, regresan revestidas de una nueva luz. Se impone, quizás, la necesidad de hacer las paces con uno mismo, como también con los demás. Descubrimos entonces que la infancia, ya perdida en el pasado, era el tesoro más preciado de todos, y deseamos salvarla mientras aún quede tiempo… Mucho de esto hay, me parece, en este encantador relato, August (2011), compuesto por Christa Wolf en el último año de su vida. Una narración muy breve que tiene como referente dolorosas experiencias de exilio y de enfermedad. Unos hechos de enorme dramatismo que se rememoran bajo una mirada melancólica aunque también comprensiva. Reconforta comprobar que la escritora, tras una larga vida a la que no le faltaron ni amarguras ni desengaños, es capaz de ofrecernos todavía un texto tan bello y optimista, donde los valores humanos brillan por contraste y se asume una sabia reconciliación con el propio destino.

En el famoso filme de Orson Welles, Ciudadano Kane, los últimos pensamientos del protagonista retrocedían a un episodio de su infancia en apariencia insignificante, resumido en una palabra misteriosa que provocaba el desconcierto de sus biógrafos. Solo el espectador de la película descubría, al final, el significado del enigma; esto es, que una vida llena de sucesos y triunfos puede quedar eclipsada por el recuerdo de un simple juguete: Rosebud. No cabe duda de que también los escritores, cuando llega el momento de hacer balance, vuelven con frecuencia su mirada a la infancia. Las experiencias más anodinas, incluso las más dolorosas, olvidadas durante mucho tiempo, regresan revestidas de una nueva luz. Se impone, quizás, la necesidad de hacer las paces con uno mismo, como también con los demás. Descubrimos entonces que la infancia, ya perdida en el pasado, era el tesoro más preciado de todos, y deseamos salvarla mientras aún quede tiempo… Mucho de esto hay, me parece, en este encantador relato, August (2011), compuesto por Christa Wolf en el último año de su vida. Una narración muy breve que tiene como referente dolorosas experiencias de exilio y de enfermedad. Unos hechos de enorme dramatismo que se rememoran bajo una mirada melancólica aunque también comprensiva. Reconforta comprobar que la escritora, tras una larga vida a la que no le faltaron ni amarguras ni desengaños, es capaz de ofrecernos todavía un texto tan bello y optimista, donde los valores humanos brillan por contraste y se asume una sabia reconciliación con el propio destino. Parece que la figura del antihéroe goza de una asentada tradición literaria. En un famoso fragmento lírico conservado, Arquíloco de Paros (s. VII a. C.), poeta y mercenario, se jactaba de haber abandonado su escudo en el transcurso de una batalla, a fin de ponerse a salvo con mayor facilidad. El detalle parece tan relevante (la ética guerrera espartana exigía «volver a casa con el escudo o sobre él») que algunos filólogos han llegado a ver en dicho poema nada menos que el testimonio de un primer declive de la épica. El motivo tuvo éxito, desde luego, y después lo encontramos en otro poeta griego, en Alceo, que tambien deja su escudo en manos enemigas. Unos siglos más tarde, todavía Horacio se vanagloriaba en una de sus odas de haber arrojado el suyo en la batalla de Filipos (42 a. C.). Las cosas han cambiado poco desde entonces, y en la célebre novela de Stephen Crane, La roja insignia del valor, la primera acción bélica del protagonista consiste en tirar el fusil y salir corriendo. Los griegos disculpaban la cobardía de sus ejércitos echándole la culpa a Pan, que provocaba en los soldados, al igual que en los rebaños, un pánico invencible que los ponía en fuga. Nosotros le quitamos hierro al asunto amparándonos en el instinto de conservación y en la repugnancia que nos inspiran las guerras. No resulta demasiado difícil ponerse en el lugar del antihéroe. Sobre todo, cuando no se sabe muy bien por qué se lucha.

Parece que la figura del antihéroe goza de una asentada tradición literaria. En un famoso fragmento lírico conservado, Arquíloco de Paros (s. VII a. C.), poeta y mercenario, se jactaba de haber abandonado su escudo en el transcurso de una batalla, a fin de ponerse a salvo con mayor facilidad. El detalle parece tan relevante (la ética guerrera espartana exigía «volver a casa con el escudo o sobre él») que algunos filólogos han llegado a ver en dicho poema nada menos que el testimonio de un primer declive de la épica. El motivo tuvo éxito, desde luego, y después lo encontramos en otro poeta griego, en Alceo, que tambien deja su escudo en manos enemigas. Unos siglos más tarde, todavía Horacio se vanagloriaba en una de sus odas de haber arrojado el suyo en la batalla de Filipos (42 a. C.). Las cosas han cambiado poco desde entonces, y en la célebre novela de Stephen Crane, La roja insignia del valor, la primera acción bélica del protagonista consiste en tirar el fusil y salir corriendo. Los griegos disculpaban la cobardía de sus ejércitos echándole la culpa a Pan, que provocaba en los soldados, al igual que en los rebaños, un pánico invencible que los ponía en fuga. Nosotros le quitamos hierro al asunto amparándonos en el instinto de conservación y en la repugnancia que nos inspiran las guerras. No resulta demasiado difícil ponerse en el lugar del antihéroe. Sobre todo, cuando no se sabe muy bien por qué se lucha. Algo tienen los desolados paisajes polares que nos fascina, quizás porque provocan en nosotros, al igual que los desiertos, la experiencia de lo sublime: una cualidad propia de los lugares inhóspitos y peligrosos, dotados de una belleza especial que nos atrae y nos espanta a la vez. En el mundo antiguo, las fronteras de lo conocido las marcaban, aparte de los océanos, los grandes arenales deshabitados y las extensiones heladas del norte. Allí no había nada que mereciera la pena buscar. Para el hombre moderno, en cambio, los desiertos, los polos y los glaciares, las dilatadas estepas o las montañas más inaccesibles parecen guardar un mensaje valioso que conviene descifrar. Son parajes donde podemos experimentar la sensación de sentirnos una gota de agua en la inmensidad. Territorios ideales para los ascetas y filósofos (Zaratustra nos habla desde un desierto), nos instan a profundizar en nosotros mismos, a conocernos mejor. También nos ponen en ocasiones a prueba, al obligarnos a enfrentar los peligros que representan. No es extraño, pues, que muchos poetas y artistas vean en su extrema reducción la quintaesencia de una belleza sublime y trascendente. Esta sensibilidad está detrás de algunos paisajes y representaciones polares de Friedrich, como también en muchas páginas memorables de Saint-Exupéry, Pierre Loti o Théodore Monod. Es la misma «magnífica desolación» de que nos hablaba Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna.

Algo tienen los desolados paisajes polares que nos fascina, quizás porque provocan en nosotros, al igual que los desiertos, la experiencia de lo sublime: una cualidad propia de los lugares inhóspitos y peligrosos, dotados de una belleza especial que nos atrae y nos espanta a la vez. En el mundo antiguo, las fronteras de lo conocido las marcaban, aparte de los océanos, los grandes arenales deshabitados y las extensiones heladas del norte. Allí no había nada que mereciera la pena buscar. Para el hombre moderno, en cambio, los desiertos, los polos y los glaciares, las dilatadas estepas o las montañas más inaccesibles parecen guardar un mensaje valioso que conviene descifrar. Son parajes donde podemos experimentar la sensación de sentirnos una gota de agua en la inmensidad. Territorios ideales para los ascetas y filósofos (Zaratustra nos habla desde un desierto), nos instan a profundizar en nosotros mismos, a conocernos mejor. También nos ponen en ocasiones a prueba, al obligarnos a enfrentar los peligros que representan. No es extraño, pues, que muchos poetas y artistas vean en su extrema reducción la quintaesencia de una belleza sublime y trascendente. Esta sensibilidad está detrás de algunos paisajes y representaciones polares de Friedrich, como también en muchas páginas memorables de Saint-Exupéry, Pierre Loti o Théodore Monod. Es la misma «magnífica desolación» de que nos hablaba Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna.