La aparición de una nueva figura en el horizonte literario siempre es una buena noticia, sobre todo si se corresponde con la de un escritor del interés y talento de Naoya Shiga (1883-1971). Una iniciativa que cumple agradecer a Hermida Editores, que da a conocer, por vez primera en castellano, la obra de este importante autor japonés, muy popular y valorado en su país, donde ha merecido el título de «dios del cuento japonés». Traducido por Makiko Sese y Daniel Villa, Seibē y las calabazas recoge once relatos escritos entre 1908 y 1924, espigados del período más fecundo de la extensa obra literaria de Shiga, reveladores de una notable variedad de tipos y registros: escenas realistas, relatos de intriga, apuntes históricos, cuentos fantásticos… Dentro de este amplio surtido de textos, todos de gran atractivo, las historias que más nos seducen, por su peculiar originalidad e inefable sencillez, son aquellas que representan instantes de la vida cotidiana, como es la que da título al libro. A través de sus páginas nos adentramos en un universo apacible, bellamente descrito, donde los inevitables contratiempos de la vida son encarados con estoicismo. No deja de constituir una admirable paradoja el que unos relatos tan desprovistos de incidentes llamativos nos dejen en la memoria un recuerdo tan imborrable, tan profundo casi como el de una experiencia propia.

La aparición de una nueva figura en el horizonte literario siempre es una buena noticia, sobre todo si se corresponde con la de un escritor del interés y talento de Naoya Shiga (1883-1971). Una iniciativa que cumple agradecer a Hermida Editores, que da a conocer, por vez primera en castellano, la obra de este importante autor japonés, muy popular y valorado en su país, donde ha merecido el título de «dios del cuento japonés». Traducido por Makiko Sese y Daniel Villa, Seibē y las calabazas recoge once relatos escritos entre 1908 y 1924, espigados del período más fecundo de la extensa obra literaria de Shiga, reveladores de una notable variedad de tipos y registros: escenas realistas, relatos de intriga, apuntes históricos, cuentos fantásticos… Dentro de este amplio surtido de textos, todos de gran atractivo, las historias que más nos seducen, por su peculiar originalidad e inefable sencillez, son aquellas que representan instantes de la vida cotidiana, como es la que da título al libro. A través de sus páginas nos adentramos en un universo apacible, bellamente descrito, donde los inevitables contratiempos de la vida son encarados con estoicismo. No deja de constituir una admirable paradoja el que unos relatos tan desprovistos de incidentes llamativos nos dejen en la memoria un recuerdo tan imborrable, tan profundo casi como el de una experiencia propia.

A este grupo de relatos entrañables y sencillos pertenecen los cuatro primeros textos seleccionados, donde la infancia goza de un especial protagonismo. En el primero de ellos, Una mañana, se nos invita a contemplar una breve escena familiar, colmada de actos en apariencia intrascendentes, pero que consiguen involucrarnos cordialmente en una manera de vivir muy diferente a la nuestra. La belleza de este primer relato se ve pronto superada por el siguiente, Manazuru, uno de los textos más deliciosos del libro: una delicada pintura de la infancia en su tránsito hacia la madurez, expresada a través de una mínima peripecia cargada de indicios sutiles. Poco más se puede decir. Pretender explicar con detalle relatos como este o el anterior se convierte en una tarea tan impropia como la de coger una mariposa por las alas. La hermana menor de Hayao es el relato más extenso del libro, una pequeña crónica de los avatares de una familia japonesa. Una historia tejida de pequeños sucesos, narrada con una contención que no se altera ni siquiera al desgranar los acontecimientos o vivencias más adversos. Pero el relato más destacado y emocionante de todos es Seibē y las calabazas: un inspirado cuadro de las ingenuas pasiones de la infancia, protagonizado por un niño cuyo entusiasmo por las calabazas pone en evidencia el sospechoso mundo de los adultos, que se nos revela prosaico e interesado, o incluso cruel. Una metáfora acertadísima de la incomprensión que sufrimos durante nuestra más tierna e imaginativa niñez.

El mundo de los adultos, tratado con parecido encanto y sutileza, aparece reflejado en El dios del aprendiz: una original fábula moral llena de esos sentimientos de cortesía y consideración que tradicionalmente atribuimos al pueblo japonés. La generosidad de un adinerado parlamentario, en conflicto con su tímida delicadeza, se combinan con el apetito insaciable y la ingenuidad propias de un modesto aprendiz. Dividido en una suerte de escenas mínimas, algunas enteramente dialogadas, El dios del aprendiz es un elocuente testimonio de la voluntad de Naoya Shiga por reducir la trama de sus historias a lo esencial. Otro detalle original de este relato es su desenlace, que no obedece a una lógica interna, sino a la implicación emocional del autor, que desea competir en gentileza con sus propios personajes. Akanishi Kakita es uno de los relatos más complejos del libro, con varios niveles de lectura y giros imprevistos en su desarrollo. La historia está ambientada en los inicios del período Edo, a mediados del siglo XVII, y da cuenta de las luchas internas del clan de los Date. Akanishi Kakita mereció una adaptación cinematográfica en 1936, quizás por la atractiva personalidad de su protagonista: un samurai ni guapo ni joven ni famoso ni adinerado, pero involucrado en una inesperada historia de amor cuyo desenlace permanecerá en el misterio.

Dentro de la amplia variedad de tipos que recoge el libro, el cuento fantástico tampoco falta entre sus páginas. Inspirándose en el mundo de las fábulas protagonizadas por animales, Reencarnación nos brinda una lección moral: el castigo de un marido iracundo. Un castigo cargado de justicia poética (y de una implícita comicidad), y al que sigue, a manera de moraleja, una curiosa coda dialogada donde el relato, por así decir, se comenta a sí mismo. Pero las cotas de mayor fantasía se alcanzan en Araginu, un cuento de hadas muy imaginativo, moralizante como una fábula, y en el que podemos ver, sin mucho esfuerzo, la huella del mito clásico de Atenea y Aracne. Se hace patente en este lírico relato la habilidad de Shiga para imponer al desarrollo de la trama giros inesperados que nos llenan de deleite y admiración. El siguiente relato, El diario de Claudio, manifiesta la influencia occidental de manera aún más evidente (Shiga estudió literatura inglesa en la universidad de Tokio). Dándole la vuelta a la famosa tragedia de Shakespeare, Shiga pone en boca del rey Claudio un lúcido monólogo en el que logra desbaratar, con una pizca de ironía, la falsa posición de su sobrino Hamlet, subrayando el dolor y la muerte que su alocada imaginación esparce a su alrededor.

El diario de Claudio puede servirnos de transición hacia una última clase de textos, inspirados en sucesos de índole criminal. La intensa meditación del tío de Hamlet anticipa también, de alguna manera, la obsesiva introspección del protagonista de El crimen de Han: una original y delirante encuesta judicial sobre una muerte ―no sabemos si accidental o premeditada― sobrevenida en el transcurso de un ejercicio circense. Si no fuera por lo dramático del caso, quizás nos viéramos tentados a tomarnos a la ligera un texto tan desconcertante, que parece la parodia de un telefilme policíaco. Las llamativas contradicciones e inconsecuencias en que incurren sus personajes nos advierten, quizás, de la dificultad que entraña hallar la verdad de nuestras acciones, incluso cuando las sometemos al escrutinio más sincero. El fondo truculento de este relato se prolonga, intensificado, en el último cuento de la recopilación, La navaja, un texto de corte naturalista, cuidadosamente construido, dotado de un crescendo de tensión que culmina en una tragedia inesperada y gratuita. La navaja es el relato más sobrecogedor del libro, y con diferencia: una pieza de consumada maestría narrativa, sujeta a una estricta unidad de espacio y de tiempo, detalle que contribuye a intensificar su atmósfera irrespirable. Una última prueba de la notable variedad de registros del autor japonés.

El libro se completa con un Epílogo de la traductora, Makiko Sese, que nos regala un documentado paseo ―entreverado de recuerdos personales― por el distrito Minato de Tokio, escenario de uno de los relatos más sobresalientes de Shiga, La hermana menor de Hayao. Visitaremos una urbe compleja, repleta de edificios recientes o reformados (el texto viene acompañado de algunas fotos); una ciudad moderna en la que seguir los pasos de Kawamura, el comedido admirador de Otsuru san, se revela una tarea tan ardua como la de recorrer las aceras de Baker Street tras la pista de su famoso detective. Un agradable paseo, en cualquier caso, que tiene como valor añadido el de invitarnos a reflexionar, no sin cierta melancolía, sobre la dificultad de reconocer las huellas del pasado en unas ciudades sometidas a una transformación vertiginosa. Un pasado que puede encontrar un aliado fiel en la literatura, que sin pretenderlo casi, lo preserva muchas veces del olvido, con una viveza que no hallaremos en los libros de historia. Es así como aún podemos frecuentar el Londres de Dickens, pasear por el Madrid de Galdós o admirar el París de Balzac… La memoria de las ciudades perdura en los libros que inspiraron.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

Esta reseña también la puedes leer en El Cuaderno

Hay libros que parecen el cumplimiento de un deseo, cuya aparición inesperada en el estante de una librería nos llena de gozo y de sorpresa. No me cuesta nada imaginarme a un buen número de lectores entusiasmados por el descubrimiento de un volumen que reúne en su portada los nombres de dos de sus escritores favoritos. Es el caso de Hawthorne (1879), de Henry James, una monografía de gran interés que acaba publicar Pre-Textos, ejemplarmente traducida y anotada por Justo Navarro, y que viene a completar el panorama editorial español de estos dos maestros americanos. Un texto que nos va a permitir adentrarnos en la vida y la obra de una de las grandes figuras de la literatura anglosajona, Nathaniel Hawthorne (1804-1864), pero que también nos va a mostrar, como reflejada en un espejo, la figura de su autor, Henry James (1843-1916). La iniciativa partió de suelo inglés. En 1878 la editorial Macmillan and Co. le encargó a James un estudio sobre Hawthorne: un reto importante para un escritor que apenas mediaba la treintena. Nadie que conozca la obra de estos dos autores ignorará sus grandes diferencias. El cosmopolita y sociable James, radicado en Londres, frente al huraño y provinciano Hawthorne; el autor que escrutaba con oído atento la sociedad, y anotaba cualquier suceso que pudiera inspirarle una novela o relato, frente al escritor solitario que, retirado en una vieja rectoría de Concord, prefería dar cuenta en sus Cuadernos de «la belleza de las calabazas y los misterios del cultivo del manzano». Una distancia que a James le gusta resaltar; un enigma casi: ¿cómo es posible alcanzar la excelencia literaria en un ambiente tan limitado como el de Nueva Inglaterra? Una pregunta especialmente inquietante, quizás, para James, cuya vida entera parece empeñada en demostrar lo contrario; esto es, que solo una existencia rica en sucesos y relaciones puede nutrir al creador de una obra significativa. Una distancia que James salva siempre con una suave ironía, y que coloca a Hawthorne ―no sé si involuntariamente― en un pedestal aún más elevado. Los mejores retratos exigen una cierta distancia.

Hay libros que parecen el cumplimiento de un deseo, cuya aparición inesperada en el estante de una librería nos llena de gozo y de sorpresa. No me cuesta nada imaginarme a un buen número de lectores entusiasmados por el descubrimiento de un volumen que reúne en su portada los nombres de dos de sus escritores favoritos. Es el caso de Hawthorne (1879), de Henry James, una monografía de gran interés que acaba publicar Pre-Textos, ejemplarmente traducida y anotada por Justo Navarro, y que viene a completar el panorama editorial español de estos dos maestros americanos. Un texto que nos va a permitir adentrarnos en la vida y la obra de una de las grandes figuras de la literatura anglosajona, Nathaniel Hawthorne (1804-1864), pero que también nos va a mostrar, como reflejada en un espejo, la figura de su autor, Henry James (1843-1916). La iniciativa partió de suelo inglés. En 1878 la editorial Macmillan and Co. le encargó a James un estudio sobre Hawthorne: un reto importante para un escritor que apenas mediaba la treintena. Nadie que conozca la obra de estos dos autores ignorará sus grandes diferencias. El cosmopolita y sociable James, radicado en Londres, frente al huraño y provinciano Hawthorne; el autor que escrutaba con oído atento la sociedad, y anotaba cualquier suceso que pudiera inspirarle una novela o relato, frente al escritor solitario que, retirado en una vieja rectoría de Concord, prefería dar cuenta en sus Cuadernos de «la belleza de las calabazas y los misterios del cultivo del manzano». Una distancia que a James le gusta resaltar; un enigma casi: ¿cómo es posible alcanzar la excelencia literaria en un ambiente tan limitado como el de Nueva Inglaterra? Una pregunta especialmente inquietante, quizás, para James, cuya vida entera parece empeñada en demostrar lo contrario; esto es, que solo una existencia rica en sucesos y relaciones puede nutrir al creador de una obra significativa. Una distancia que James salva siempre con una suave ironía, y que coloca a Hawthorne ―no sé si involuntariamente― en un pedestal aún más elevado. Los mejores retratos exigen una cierta distancia. Todo buen relato de intriga o de fantasía tiene su parte de laberinto: un dédalo de palabras en el que nos sumergimos voluntariamente y que no deseamos abandonar antes de alcanzar su final. Aunque al principio carecemos de una visión de conjunto ―la trama se nos va descubriendo por etapas―, avanzamos convencidos de que una valiosa revelación nos aguarda tras el último recodo. No encuentro mejor imagen para iniciar mi reseña de este extraordinario libro, Exotique (2020), del escritor oscense Agustín Vidaller. Gozosamente perdido en el laberinto de sus páginas, rendido a su portentosa fabulación, siempre he interrumpido mi lectura con la convicción de que tenía entre las manos un exquisito refugio al que podría regresar en cualquier momento. Hay celdas de papel que son preferibles a la realidad. Con la reciente publicación de Exotique, Ediciones Trea añade la última pieza de una trilogía de la que también forman parte dos novelas de Vidaller: Costas perfumadas (2005, 2018) y Oasis. Una odisea negra (2017). Tres títulos que configuran un universo narrativo de gran coherencia, donde la fantasía más exaltada se combina con una meticulosa documentación histórica y cultural, fraguadas en un lenguaje exuberante, de gran intensidad y belleza, trabajado con un esmero propio de la poesía. Un discurso literario abierto también a variadas interpretaciones, que en el caso particular de Exotique alcanza, gracias a la multiplicidad de historias que recoge, su punto de mayor riqueza. En cada párrafo se nos invita a soñar con nuestro propio laberinto.

Todo buen relato de intriga o de fantasía tiene su parte de laberinto: un dédalo de palabras en el que nos sumergimos voluntariamente y que no deseamos abandonar antes de alcanzar su final. Aunque al principio carecemos de una visión de conjunto ―la trama se nos va descubriendo por etapas―, avanzamos convencidos de que una valiosa revelación nos aguarda tras el último recodo. No encuentro mejor imagen para iniciar mi reseña de este extraordinario libro, Exotique (2020), del escritor oscense Agustín Vidaller. Gozosamente perdido en el laberinto de sus páginas, rendido a su portentosa fabulación, siempre he interrumpido mi lectura con la convicción de que tenía entre las manos un exquisito refugio al que podría regresar en cualquier momento. Hay celdas de papel que son preferibles a la realidad. Con la reciente publicación de Exotique, Ediciones Trea añade la última pieza de una trilogía de la que también forman parte dos novelas de Vidaller: Costas perfumadas (2005, 2018) y Oasis. Una odisea negra (2017). Tres títulos que configuran un universo narrativo de gran coherencia, donde la fantasía más exaltada se combina con una meticulosa documentación histórica y cultural, fraguadas en un lenguaje exuberante, de gran intensidad y belleza, trabajado con un esmero propio de la poesía. Un discurso literario abierto también a variadas interpretaciones, que en el caso particular de Exotique alcanza, gracias a la multiplicidad de historias que recoge, su punto de mayor riqueza. En cada párrafo se nos invita a soñar con nuestro propio laberinto.

El amor a los libros puede expresarse de muy diversas maneras. Una de las más originales es la que manifiesta Hanta, el protagonista de esta bellísima novela que hoy reseñamos, Una soledad demasiado ruidosa (1976), del gran escritor checo Bohumil Hrabal (1914-1997). Aunque lleva treinta y cinco años trabajando en el reciclado de papel, Hanta no se ha acostumbrado todavía a contemplar con indiferencia la destrucción de los libros: esos centenares de volúmenes que le llueven a diario, mezclados con los papelajos más deleznables, en el oscuro y húmedo sótano donde trabaja con su rudimentaria prensa. Libros de Hegel, Kant, Nietzsche, Schelling, Goethe, Hölderlin, Novalis… Libros cuya lectura alivia su monótona y solitaria tarea, a muchos de los cuales «redime» simbólicamente introduciéndolos, cuidadosamente abiertos «por la página donde el texto es más bonito», en el interior de las balas de papel que va confeccionando. Su jefe, que lo vigila desde la superficie (como el vociferante carcelero del inicio del Persiles), no se muestra nada contento de sus lecturas, pausas y extraños rituales, y amenaza con despedirlo… Tal es el punto de partida de esta emocionante novela que acaba de reeditar Galaxia Gutenberg (en la magistral traducción de Monika Zgustova, gran especialista en la figura y obra de Bohumil Hrabal). Una soledad demasiado ruidosa (Příliš hlučná samota) es un texto de muy grata lectura, en el que quedamos prendidos desde sus primeras líneas. Sin párrafos que diseccionen los capítulos, con una narración en primera persona cercana en ocasiones al monólogo interior, la novela se construye ―rítmica y formalmente― a partir de una serie de ideas obsesivas que se repiten y se desarrollan a manera de un leitmotiv, entreveradas con discursos más extensos que nos revelan detalles de la vida de Hanta, de su historia y atormentada humanidad. Una estructura musical que se acelera en el último capítulo: una especie de stretto donde confluyen los diferentes motivos que han ido vertebrando la novela y que se cierra con un sorprendente desenlace.

El amor a los libros puede expresarse de muy diversas maneras. Una de las más originales es la que manifiesta Hanta, el protagonista de esta bellísima novela que hoy reseñamos, Una soledad demasiado ruidosa (1976), del gran escritor checo Bohumil Hrabal (1914-1997). Aunque lleva treinta y cinco años trabajando en el reciclado de papel, Hanta no se ha acostumbrado todavía a contemplar con indiferencia la destrucción de los libros: esos centenares de volúmenes que le llueven a diario, mezclados con los papelajos más deleznables, en el oscuro y húmedo sótano donde trabaja con su rudimentaria prensa. Libros de Hegel, Kant, Nietzsche, Schelling, Goethe, Hölderlin, Novalis… Libros cuya lectura alivia su monótona y solitaria tarea, a muchos de los cuales «redime» simbólicamente introduciéndolos, cuidadosamente abiertos «por la página donde el texto es más bonito», en el interior de las balas de papel que va confeccionando. Su jefe, que lo vigila desde la superficie (como el vociferante carcelero del inicio del Persiles), no se muestra nada contento de sus lecturas, pausas y extraños rituales, y amenaza con despedirlo… Tal es el punto de partida de esta emocionante novela que acaba de reeditar Galaxia Gutenberg (en la magistral traducción de Monika Zgustova, gran especialista en la figura y obra de Bohumil Hrabal). Una soledad demasiado ruidosa (Příliš hlučná samota) es un texto de muy grata lectura, en el que quedamos prendidos desde sus primeras líneas. Sin párrafos que diseccionen los capítulos, con una narración en primera persona cercana en ocasiones al monólogo interior, la novela se construye ―rítmica y formalmente― a partir de una serie de ideas obsesivas que se repiten y se desarrollan a manera de un leitmotiv, entreveradas con discursos más extensos que nos revelan detalles de la vida de Hanta, de su historia y atormentada humanidad. Una estructura musical que se acelera en el último capítulo: una especie de stretto donde confluyen los diferentes motivos que han ido vertebrando la novela y que se cierra con un sorprendente desenlace. Quizás como consecuencia de las primitivas religiones tribales y sus componentes totémicos, nos hemos acostumbrado a proyectar sobre los animales valores morales propios de los humanos. En las fábulas de todas las épocas el león representa el valor, el zorro, la astucia; el águila es orgullosa y las liebres son tímidas… El perro, en virtud de su estrecha relación con el hombre y sus valiosos servicios, ha simbolizado la lealtad. Sin embargo, y por idénticos motivos, el perro es también, en ocasiones, una sombra incómoda: una circunstancia que puede convertirse, en manos de un escritor inteligente, en una irresistible fuente de comicidad. Así lo hizo Cervantes en El coloquio de los perros, o Panizza en su

Quizás como consecuencia de las primitivas religiones tribales y sus componentes totémicos, nos hemos acostumbrado a proyectar sobre los animales valores morales propios de los humanos. En las fábulas de todas las épocas el león representa el valor, el zorro, la astucia; el águila es orgullosa y las liebres son tímidas… El perro, en virtud de su estrecha relación con el hombre y sus valiosos servicios, ha simbolizado la lealtad. Sin embargo, y por idénticos motivos, el perro es también, en ocasiones, una sombra incómoda: una circunstancia que puede convertirse, en manos de un escritor inteligente, en una irresistible fuente de comicidad. Así lo hizo Cervantes en El coloquio de los perros, o Panizza en su edimiento que rejuvenezca a sus influyentes pacientes, tiene entre manos un ambicioso experimento: implantar en un perro una hipófisis y unas gónadas masculinas. La escena de la operación, de cierta dureza, quizás no le guste a muchos lectores, «encariñados» ya con Shárik. El autor bien podría habernos ahorrado algunos detalles, aunque tal vez deseara mostrarnos la inhumanidad de los experimentos con animales, que no solo se extienden a las ratas de laboratorio. Parece ser que el cirujano francés Serge Voronoff (1866-1951), de origen ruso y autor de controvertidos transplantes entre hombres y animales, fue el personaje real sobre el que se modeló la figura del doctor Philipp Philíppovich. En el caso concreto de los perros, tampoco creo que Bulgákov desconociera los crueles experimentos de Ivan Pávlov, el famoso premio Nobel (1904) ruso, descubridor del reflejo condicionado.

edimiento que rejuvenezca a sus influyentes pacientes, tiene entre manos un ambicioso experimento: implantar en un perro una hipófisis y unas gónadas masculinas. La escena de la operación, de cierta dureza, quizás no le guste a muchos lectores, «encariñados» ya con Shárik. El autor bien podría habernos ahorrado algunos detalles, aunque tal vez deseara mostrarnos la inhumanidad de los experimentos con animales, que no solo se extienden a las ratas de laboratorio. Parece ser que el cirujano francés Serge Voronoff (1866-1951), de origen ruso y autor de controvertidos transplantes entre hombres y animales, fue el personaje real sobre el que se modeló la figura del doctor Philipp Philíppovich. En el caso concreto de los perros, tampoco creo que Bulgákov desconociera los crueles experimentos de Ivan Pávlov, el famoso premio Nobel (1904) ruso, descubridor del reflejo condicionado. Los motivos que nos pueden llevar a escoger un libro de lectura son casi infinitos (algunos, más confesables que otros). En el caso particular de esta novela de Edith Wharton (1862-1937), La piedra de toque, me bastó con leer la información suministrada por la editorial para decidirme a comprarla. El argumento que se resumía en la contraportada me recordaba al de una de mis novelas más admiradas, Los papeles de Aspern, del insigne Henry James, gran amigo de la escritora. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, por lo que cualquier vía para alcanzar una lectura gratificante —incluida la curiosidad maliciosa— me parece más que legítima. Una vez leída, debo declarar infundada cualquier duda sobre la originalidad de La piedra de toque, una novelita estupenda a la que solo deberemos conceder el crédito de asumir que la correspondencia privada de una novelista tan exquisita como Margaret Aubyn pueda desatar un éxito fulgurante entre el público más común. Traducida admirablemente por Laura Naranjo Gutiérrez para Contraseña editorial, La piedra de toque nos brinda una nueva oportunidad para acercarnos a esta aclamada y excepcional escritora estadounidense. No hay una sola página en toda la novela que no nos deslumbre por su inteligencia, por la ingeniosa ironía con la que su autora subraya el sinsentido de algunas relaciones amorosas, por el sutil análisis psicológico de unos personajes perdidos en un complejo laberinto ético y emocional.

Los motivos que nos pueden llevar a escoger un libro de lectura son casi infinitos (algunos, más confesables que otros). En el caso particular de esta novela de Edith Wharton (1862-1937), La piedra de toque, me bastó con leer la información suministrada por la editorial para decidirme a comprarla. El argumento que se resumía en la contraportada me recordaba al de una de mis novelas más admiradas, Los papeles de Aspern, del insigne Henry James, gran amigo de la escritora. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, por lo que cualquier vía para alcanzar una lectura gratificante —incluida la curiosidad maliciosa— me parece más que legítima. Una vez leída, debo declarar infundada cualquier duda sobre la originalidad de La piedra de toque, una novelita estupenda a la que solo deberemos conceder el crédito de asumir que la correspondencia privada de una novelista tan exquisita como Margaret Aubyn pueda desatar un éxito fulgurante entre el público más común. Traducida admirablemente por Laura Naranjo Gutiérrez para Contraseña editorial, La piedra de toque nos brinda una nueva oportunidad para acercarnos a esta aclamada y excepcional escritora estadounidense. No hay una sola página en toda la novela que no nos deslumbre por su inteligencia, por la ingeniosa ironía con la que su autora subraya el sinsentido de algunas relaciones amorosas, por el sutil análisis psicológico de unos personajes perdidos en un complejo laberinto ético y emocional. Casas encantadas, pesadillas premonitorias y apariciones espectrales son algunos de los placenteros sobresaltos que nos aguardan en esta recopilación de relatos de la escritora británica Charlotte Riddell (1832-1906), La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas. Un libro que esperábamos con impaciencia desde principios de año, pero al que las circunstancias de confinamiento sufridas han condenado a comparecer ante sus lectores casi en verano. Aunque el frío y las nieblas otoñales forman un ambiente muy idóneo para la degustación de este tipo de historias, no lo creo tan imprescindible en el caso particular de Charlotte Riddell, aficionada a imaginar espíritus que se mueven a sus anchas por las verdeantes campiñas inglesas, incluso durante la época de la siega. El libro, publicado con la exquisita y sobria elegancia propia de Reino de Redonda, ha sido editado y traducido por Antonio Iriarte, que añade a sus magníficas versiones una nota previa donde nos informa con detalle de la procedencia de cada uno de los textos, en su mayoría inéditos. La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas viene además acompañado de un ameno e interesante prólogo de la ensayista y novelista Pilar Pedraza, que nos dibuja un panorama de la casa encantada en la literatura y el imaginario victorianos, reflexiona sobre la figura de la escritora profesional de la época y nos da las claves necesarias para comprender la figura de Charlotte Riddell, así como su obra cuentística.

Casas encantadas, pesadillas premonitorias y apariciones espectrales son algunos de los placenteros sobresaltos que nos aguardan en esta recopilación de relatos de la escritora británica Charlotte Riddell (1832-1906), La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas. Un libro que esperábamos con impaciencia desde principios de año, pero al que las circunstancias de confinamiento sufridas han condenado a comparecer ante sus lectores casi en verano. Aunque el frío y las nieblas otoñales forman un ambiente muy idóneo para la degustación de este tipo de historias, no lo creo tan imprescindible en el caso particular de Charlotte Riddell, aficionada a imaginar espíritus que se mueven a sus anchas por las verdeantes campiñas inglesas, incluso durante la época de la siega. El libro, publicado con la exquisita y sobria elegancia propia de Reino de Redonda, ha sido editado y traducido por Antonio Iriarte, que añade a sus magníficas versiones una nota previa donde nos informa con detalle de la procedencia de cada uno de los textos, en su mayoría inéditos. La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas viene además acompañado de un ameno e interesante prólogo de la ensayista y novelista Pilar Pedraza, que nos dibuja un panorama de la casa encantada en la literatura y el imaginario victorianos, reflexiona sobre la figura de la escritora profesional de la época y nos da las claves necesarias para comprender la figura de Charlotte Riddell, así como su obra cuentística. En el mundo antiguo no era raro que los filósofos se ocuparan de amplias parcelas del saber, tanto científicas como humanísticas. El ejemplo de Aristóteles es el más evidente, pero la lista completa, en realidad, resultaría interminable: Pitágoras, Demócrito, Plinio, Boecio… Durante la Edad Media y el Renacimiento, tampoco es difícil encontrar grandes figuras de saber universal, como Isidoro de Sevilla, Leonardo, Galileo o Kircher. Sin embargo, con el progresivo avance de la civilización occidental, la creciente especialización convirtió en imposible lo que en el mundo clásico era casi una norma. Desde este punto de vista podemos considerar a Goethe (1749-1832) como uno de los grandes epígonos de una época en la que todavía era factible que un individuo cultivara amplios campos de conocimiento sin recaer en la trivialidad o el diletantismo. Autor de una amplia y variada obra literaria, Goethe manifestó también, a lo largo de toda su vida, un gran interés por las disciplinas científicas, como se confirma en su monumental Teoría de los colores (1810), obra muy ambiciosa donde rebatía algunos de los postulados de Newton. Filósofos, pensadores y algunos hombres de ciencia actuales siguen valorando la obra científica de Goethe, sobre todo por su particular enfoque humanista. Y es que la compartimentación de saberes y tareas despierta hoy en día una apreciación desconfiada. Aspiramos a un nuevo humanismo que nos permita relacionarnos con el medio natural de una manera más empática, y nos libre de convertirnos en simples engranajes de una máquina que ni entendemos ni controlamos. Algunos textos son como cargas de profundidad. Cuando parecen a punto de morir arrinconados, nos sorprenden revelándonos secretos y tesoros que responden a nuestras inquietudes más profundas y actuales.

En el mundo antiguo no era raro que los filósofos se ocuparan de amplias parcelas del saber, tanto científicas como humanísticas. El ejemplo de Aristóteles es el más evidente, pero la lista completa, en realidad, resultaría interminable: Pitágoras, Demócrito, Plinio, Boecio… Durante la Edad Media y el Renacimiento, tampoco es difícil encontrar grandes figuras de saber universal, como Isidoro de Sevilla, Leonardo, Galileo o Kircher. Sin embargo, con el progresivo avance de la civilización occidental, la creciente especialización convirtió en imposible lo que en el mundo clásico era casi una norma. Desde este punto de vista podemos considerar a Goethe (1749-1832) como uno de los grandes epígonos de una época en la que todavía era factible que un individuo cultivara amplios campos de conocimiento sin recaer en la trivialidad o el diletantismo. Autor de una amplia y variada obra literaria, Goethe manifestó también, a lo largo de toda su vida, un gran interés por las disciplinas científicas, como se confirma en su monumental Teoría de los colores (1810), obra muy ambiciosa donde rebatía algunos de los postulados de Newton. Filósofos, pensadores y algunos hombres de ciencia actuales siguen valorando la obra científica de Goethe, sobre todo por su particular enfoque humanista. Y es que la compartimentación de saberes y tareas despierta hoy en día una apreciación desconfiada. Aspiramos a un nuevo humanismo que nos permita relacionarnos con el medio natural de una manera más empática, y nos libre de convertirnos en simples engranajes de una máquina que ni entendemos ni controlamos. Algunos textos son como cargas de profundidad. Cuando parecen a punto de morir arrinconados, nos sorprenden revelándonos secretos y tesoros que responden a nuestras inquietudes más profundas y actuales.

No hay nada peor para nuestra libertad que tener la desgracia de caer bajo el peso de alguna etiqueta. Ni siquiera las más merecidas resultan cómodas para quien las lleva, y una gran parte de nuestra lucha diaria consiste en evitar vernos atrapados por alguna. En el terreno concreto de la literatura tampoco escasean. No se libran de su tiranía ni los escritores más insignes, quizás porque algunos estudiosos las consideran una herramienta eficaz. La rutina es, desde luego, su mejor aliada. Sin embargo, la recepción de los autores cambia con el paso del tiempo. Es entonces, bajo la nueva perspectiva, cuando descubrimos que algunas estaban mal puestas o simplificaban demasiado. Amar y revivir, la selección de cuentos de Mary Shelley (1797-1851) que acaba de publicar Hermida Editores, supone un avance en esa saludable remoción de tópicos y lugares comunes, al brindarnos la posibilidad de ampliar nuestra visión de la célebre escritora británica, reclusa ocasional en esa tenebrosa mazmorra gótica donde cumplen condena tantas féminas literatas del siglo XIX (algunas con mayor justicia que otras). El artífice de la edición, Gonzalo Torné, ha reunido un sugestivo ramillete de textos, conocidos y menos conocidos, que ilustran a la perfección la amplia gama de intereses y matices que mueven la pluma de Mary Shelley, tal como defiende en su esclarecedor prólogo: La examinadora de mitos. Hábilmente secuenciados para mantener despierto nuestro interés de lectores, en todos los cuentos brilla la prosa rápida y nerviosa, siempre imaginativa y apasionada, de su autora.

No hay nada peor para nuestra libertad que tener la desgracia de caer bajo el peso de alguna etiqueta. Ni siquiera las más merecidas resultan cómodas para quien las lleva, y una gran parte de nuestra lucha diaria consiste en evitar vernos atrapados por alguna. En el terreno concreto de la literatura tampoco escasean. No se libran de su tiranía ni los escritores más insignes, quizás porque algunos estudiosos las consideran una herramienta eficaz. La rutina es, desde luego, su mejor aliada. Sin embargo, la recepción de los autores cambia con el paso del tiempo. Es entonces, bajo la nueva perspectiva, cuando descubrimos que algunas estaban mal puestas o simplificaban demasiado. Amar y revivir, la selección de cuentos de Mary Shelley (1797-1851) que acaba de publicar Hermida Editores, supone un avance en esa saludable remoción de tópicos y lugares comunes, al brindarnos la posibilidad de ampliar nuestra visión de la célebre escritora británica, reclusa ocasional en esa tenebrosa mazmorra gótica donde cumplen condena tantas féminas literatas del siglo XIX (algunas con mayor justicia que otras). El artífice de la edición, Gonzalo Torné, ha reunido un sugestivo ramillete de textos, conocidos y menos conocidos, que ilustran a la perfección la amplia gama de intereses y matices que mueven la pluma de Mary Shelley, tal como defiende en su esclarecedor prólogo: La examinadora de mitos. Hábilmente secuenciados para mantener despierto nuestro interés de lectores, en todos los cuentos brilla la prosa rápida y nerviosa, siempre imaginativa y apasionada, de su autora.  Es un lugar común señalar la importancia de la filosofía en la vida diaria. Enfrentar los problemas con una actitud filosófica es algo que parece estar al alcance de todos, un remedio para el que solo hace falta un poco de calma y buena voluntad. No es raro que hasta el más insensato de nuestros amigos se atreva a brindárnoslo como consejo; como tampoco lo es que nos sulfuremos un poco al recibir una ayuda de efecto tan retardado. Y es que la paciencia (uno de los aliados más estrechos de la filosofía) es una virtud que en estos tiempos (los del 5G) escasea bastante. Y sin embargo, la filosofía es una de las pocas herramientas seguras con que cuenta el hombre en momentos de tribulación, cuando falla todo lo demás, ya sea nuestra particular buena suerte o ese gran paraguas llamado estado del bienestar. Y esto es así ahora más que nunca, cuando las teologías y religiones se baten en retirada, y los dioses nos dejan solos como si quisieran certificar nuestro ateísmo. Sin embargo, la filosofía todavía aguanta. Es más, empezamos a sospechar que aquella famosa máxima latina, Primum manducare, deinde philosophari, no era rigurosamente cierta. La mayor escuela de filosofía es la adversidad.

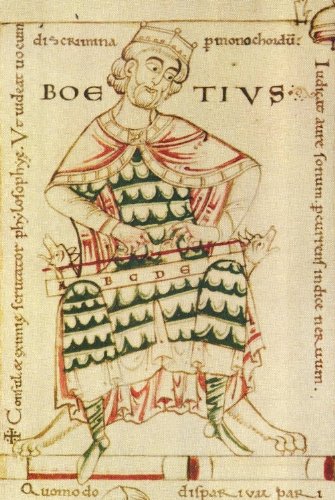

Es un lugar común señalar la importancia de la filosofía en la vida diaria. Enfrentar los problemas con una actitud filosófica es algo que parece estar al alcance de todos, un remedio para el que solo hace falta un poco de calma y buena voluntad. No es raro que hasta el más insensato de nuestros amigos se atreva a brindárnoslo como consejo; como tampoco lo es que nos sulfuremos un poco al recibir una ayuda de efecto tan retardado. Y es que la paciencia (uno de los aliados más estrechos de la filosofía) es una virtud que en estos tiempos (los del 5G) escasea bastante. Y sin embargo, la filosofía es una de las pocas herramientas seguras con que cuenta el hombre en momentos de tribulación, cuando falla todo lo demás, ya sea nuestra particular buena suerte o ese gran paraguas llamado estado del bienestar. Y esto es así ahora más que nunca, cuando las teologías y religiones se baten en retirada, y los dioses nos dejan solos como si quisieran certificar nuestro ateísmo. Sin embargo, la filosofía todavía aguanta. Es más, empezamos a sospechar que aquella famosa máxima latina, Primum manducare, deinde philosophari, no era rigurosamente cierta. La mayor escuela de filosofía es la adversidad. no podía ser más patética: Sentado a su mesa, sin apenas tiempo para asomarse a la ventana de su calabozo en Pavía, Boecio escribe incansable su última obra, De consolatione philosophiæ, pues sabe que le queda poco tiempo antes de ser decapitado. Esto es, al menos, lo que nos transmite la tradición. Boecio, perteneciente a una encumbrada familia romana y depositario de una cultura fuera de lo común, había merecido desempeñar cargos públicos de enorme relevancia en el reino ostrogodo: cónsul, consejero y mano derecha de Teodorico el Grande. El mismo Boecio refiere en Consuelo de la filosofía muchos detalles acerca de su caída en desgracia, acusado de conspiración por el partido filogótico. Se autoincluye así Boecio en esa trágica nómina de sabios y filósofos de todos los tiempos que han sufrido persecución por inmiscuirse en la política defendiendo lo justo: Sócrates, Zenón, Séneca… Una música que ya hemos escuchado muchas veces.

no podía ser más patética: Sentado a su mesa, sin apenas tiempo para asomarse a la ventana de su calabozo en Pavía, Boecio escribe incansable su última obra, De consolatione philosophiæ, pues sabe que le queda poco tiempo antes de ser decapitado. Esto es, al menos, lo que nos transmite la tradición. Boecio, perteneciente a una encumbrada familia romana y depositario de una cultura fuera de lo común, había merecido desempeñar cargos públicos de enorme relevancia en el reino ostrogodo: cónsul, consejero y mano derecha de Teodorico el Grande. El mismo Boecio refiere en Consuelo de la filosofía muchos detalles acerca de su caída en desgracia, acusado de conspiración por el partido filogótico. Se autoincluye así Boecio en esa trágica nómina de sabios y filósofos de todos los tiempos que han sufrido persecución por inmiscuirse en la política defendiendo lo justo: Sócrates, Zenón, Séneca… Una música que ya hemos escuchado muchas veces.