Aseguraba Tales de Mileto que no hay nada tan veloz como el pensamiento, que discurre libremente por todas partes (así lo refiere Diógenes Laercio). El filósofo presocrático aludía, claro está, a la propiedad que tiene la imaginación para desplazarse a cualquier lugar conocido, y no tanto a la velocidad del proceso mental en sí, al que la ciencia moderna ha impuesto límites más modestos. En cualquier caso, sea más o menos rápido, el pensamiento puede dar una o mil vueltas, y sin necesidad de detenerse es capaz de ralentizar la acción del sujeto hasta extremos preocupantes. «La decisión desfallece bajo la pálida sombra del pensamiento», decía Hamlet, pues no siempre resulta fácil armonizar acción y reflexión. Así lo veremos en Palacio mental (Pre-Textos, 2022), una original y sugerente nouvelle que transcurre casi por entero en la mente de un detective enfrentado a un caso de asesinato. Su autor, Guillaume Contré (1979), es un literato de origen francés que escribe también en nuestra lengua, y que tiene en su haber otra breve e interesante novela: Sensatez (Pre-Textos, 2019). Quizás no sea ocioso informar al lector de que la expresión «palacio mental» denomina una antigua herramienta de memorización, atribuida a Simónides de Ceos, que nos facilita recordar listas de nombres u objetos según los vamos alojando ordenadamente en las diferentes estancias que componen un palacio mental imaginario. Si el título de la novela aludiera a este procedimiento mnemotécnico, le añadiría un matiz irónico a las tortuosas especulaciones de su protagonista. Porque el problema de estas habitaciones palaciegas de la mente humana es que casi siempre están amuebladas en exceso; tan llenas de espejos, cortinajes y cachivaches diversos que resulta casi imposible alojar nada nuevo. Y menos aún transitarlas con rapidez.

Aseguraba Tales de Mileto que no hay nada tan veloz como el pensamiento, que discurre libremente por todas partes (así lo refiere Diógenes Laercio). El filósofo presocrático aludía, claro está, a la propiedad que tiene la imaginación para desplazarse a cualquier lugar conocido, y no tanto a la velocidad del proceso mental en sí, al que la ciencia moderna ha impuesto límites más modestos. En cualquier caso, sea más o menos rápido, el pensamiento puede dar una o mil vueltas, y sin necesidad de detenerse es capaz de ralentizar la acción del sujeto hasta extremos preocupantes. «La decisión desfallece bajo la pálida sombra del pensamiento», decía Hamlet, pues no siempre resulta fácil armonizar acción y reflexión. Así lo veremos en Palacio mental (Pre-Textos, 2022), una original y sugerente nouvelle que transcurre casi por entero en la mente de un detective enfrentado a un caso de asesinato. Su autor, Guillaume Contré (1979), es un literato de origen francés que escribe también en nuestra lengua, y que tiene en su haber otra breve e interesante novela: Sensatez (Pre-Textos, 2019). Quizás no sea ocioso informar al lector de que la expresión «palacio mental» denomina una antigua herramienta de memorización, atribuida a Simónides de Ceos, que nos facilita recordar listas de nombres u objetos según los vamos alojando ordenadamente en las diferentes estancias que componen un palacio mental imaginario. Si el título de la novela aludiera a este procedimiento mnemotécnico, le añadiría un matiz irónico a las tortuosas especulaciones de su protagonista. Porque el problema de estas habitaciones palaciegas de la mente humana es que casi siempre están amuebladas en exceso; tan llenas de espejos, cortinajes y cachivaches diversos que resulta casi imposible alojar nada nuevo. Y menos aún transitarlas con rapidez.

Palacio mental tiene como protagonista a un detective anónimo que desde el primer momento se manifiesta lastrado por un pensamiento que avanza a duras penas, que afirma para luego negar, que propone para enseguida rechazar, como si entre el sí y el no se abriera una difícil senda que condujera hacia la verdad. Un personaje para el que los objetos que amueblan la escena del crimen, tanto los que deben ser investigados como sus propias herramientas de sabueso (un cuerpo yacente, una mancha, la lupa, una huella dactilar, su pipa, un cuchillo) son como islotes diseminados en un océano de posibilidades en el que se ve obligado a navegar en zigzag, auxiliado por la bitácora de una mente que se enfrenta a la realidad como si fuera un puzle falto de piezas. El resultado para el lector es que el tiempo narrativo parece congelarse, mientras que los personajes ―el detective protagonista, su ayudante Silbano o el cabo Gutiérrez que custodia la puerta― semejan estar separados por una enorme distancia, como si cada uno de ellos participara de su propio y particular horizonte de sucesos. Una lentitud como de cámara lenta que distorsiona incluso el lenguaje, hasta el punto de que las escasas palabras proferidas por el ayudante semejan para el detective una extraña jerga «húngara» o, peor aún, el ruido de unas «cañerías averiadas». Palacio mental alumbra, pues, un texto en el que reflexión y acción se ven disociadas hasta el extremo, tal como si la suspensión de la segunda fuera requisito ineludible para ahondar con éxito en la primera.

Desde la primera frase de esta sugestiva novela nos vemos sumergidos en una neblina de incertidumbres y posibilidades, acompañando la mente de un detective que discurre dificultosamente, como si tanteara el suelo con un bastón, saltando de certeza en certeza con mil precauciones. Todo es preciso ponerlo en tela de juicio, comenzando por la realidad del propio asesinato; ¡y hasta buscar tabaco de pipa en el bolsillo de la gabardina puede convertirse en una verdadera aventura del pensamiento! Asistiremos a un angustiado ir y venir de la mente que tan solo expresa alivio en algunos destellos, apenas insinuados, de ironía y humor, como esa reiterada alusión a los ruidos intestinales del detective, tan significativos o más que la confusa dicción de su ayudante Silbano. Este atormentado discurrir provoca en el detective el anhelo de una herramienta de conocimiento más intuitiva y directa, que le condujera hasta la verdad dando menos rodeos. Una añoranza que se formula a través de dos figuras recurrentes en el texto: el olfato de los perros y la sensibilidad de los invidentes (cómo no recordar ese ambiguo relato de Wells, En el país de los ciegos). Todo ello para evitar el tormento de una mente viciada que le impide avanzar, ralentizada como un ordenador infectado por un virus que lo obligara a dar miles de vueltas para ultimar la más sencilla de las operaciones.

Surtido de un impecable attrezzo de armas, pistas, cuerpos yacentes, huellas, lupas y pipas, Palacio mental avanza como la parodia del género negro en el que parece, de entrada, encuadrarse. ¿Qué pensar de un detective que no se atreve a tocar el arma del crimen porque está manchada de sangre (y no porque tema borrar posibles huellas), que tarda seis páginas en ver el cadáver y necesita más de treinta para descubrir el martillo que yace junto al cuerpo? Pero quizás no tenga sentido seguir comparando Palacio mental con una novela policíaca. Tal vez tampoco sea, en propiedad, una parodia. Este Hamlet de los detectives ―al que no escatimamos conceder una materia gris tan privilegiada como la de Sherlock Holmes― simplemente no aplica su inteligencia en la dirección que mandan los cánones del género. Prefiere aventurarla tras la pista de conceptos filosóficos abstrusos, más escurridizos que los propios delincuentes: el tiempo, la vida y la muerte, las certezas, el progreso…; de tal suerte que lo que queda más en evidencia es el funcionamiento de la propia mente que indaga. A la manera de ese travieso Diablo Cojuelo que imaginó Vélez de Guevara, Guillaume Contré destapa el cerebro de su personaje para mostrarnos un palacio mental transformado en un laberinto («vericueto») de indecisiones y dudas que se superponen y retroalimentan como espejos enfrentados.

Desde un punto de vista formal, el rasgo más llamativo de Palacio mental es su renuncia a los tradicionales elementos estructuradores del relato, como capítulos o párrafos. No es, desde luego, un procedimiento insólito en la narrativa contemporánea (Lisboa song, de José Vidal Valincourt, sería otro logrado ejemplo de novela esculpida en un único párrafo). La mente trabaja sin capítulos ni párrafos; y es la mente, su funcionamiento, lo que se pretende descubrir aquí. Tallada, pues, en un único bloque narrativo, Palacio mental puede acogerse sin complejos a ese reducido club de obras «hechas de una sola pieza» que Henry James señalaba como especialmente inmunes al «hostigamiento» de la crítica. Palacio mental tiene, ciertamente, la consistencia que le granjea su apariencia monolítica, a la que no le falta el dinamismo que le otorga un hábil trabajo con las palabras, frases, obsesiones y gestos que la componen, y que muy bien podría tener su referente en el discurso musical, a la manera de una especie de melodía infinita, sin apreciables cadencias, que nunca descansara en su infatigable proceso de repetición, variación, recapitulación y desarrollo de motivos y frases. Una labor cuidadosa a la que probablemente no sea ajena la propia biografía de Guillaume Contré, que además de escritor, traductor y crítico literario se nos revela artista sonoro: compositor de música electroacústica, en concreto.

Guillaume Contré ha sabido armar, en definitiva, un complejo artefacto literario, dotado de un ritmo hipnótico y un gran poder de sugerencia. Un discurso musical que culmina en un virtuoso y surrealista stretto de motivos —verdadera pièce de résistence de la novela— provocado por una aceleración del pensamiento del detective, cuya mente (aquejada de una súbita fuga de ideas) gira y gira —incluso levita— en un vertiginoso remolino final de polvo y formas. Algo así como si un torbellino lo arrancara del suelo para trasladarlo a un Mundo de Oz donde las baldosas amarillas son el puzle completo de las piedras que le permiten cruzar el río de la incertidumbre y caminar hacia el ansiado país de la objetividad. Una suerte de iluminación que por un instante le permite vislumbrar lo que se oculta al otro lado del límite, de esa «pared infranqueable» con la que nos hemos venido estrellando desde la primera página del libro (o desde el primer minuto de la Historia). Cosas de la especie. O quizás no.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

Esta reseña también ha sido publicada en El Cuaderno

«Se preguntó entonces si las certezas formaban parte de su oficio y le pareció que sí. Se dijo que las certezas eran piedras que permitían cruzar el río. Bastaba con saltar de una a la otra, se dijo, aunque, a veces, una de las piedras no se encontraba donde uno pensaba que sí debía encontrarse y uno terminaba con los pies mojados. A veces le faltan piezas al puzle, se dijo, y en los agujeros se atisban distancias que dan vértigo, se dijo. El detective se imaginó entonces un puzle infinito y el tiempo que se deslizaba encima como para darle brillo. Le daba tanto brillo que el puzle se volvía resbaladizo. La verdad, entonces, no tenía por dónde agarrarse y caía en un abismo.»

«El detective se quedó pensando. Muchas preguntas le venían a la cabeza, pero los borborigmos de su asistente, que seguía masticando palabras con sus mandíbulas, le impedían concentrarse. Con lo cual, las preguntas que se hacía el detective se mezclaban y se perdían en los vericuetos de su palacio mental. Se imaginó de repente a su asistente sentado en un sillón confortable en una de las salas de su palacio mental, hablando húngaro, y esto no le gustó. Trató de sacárselo de encima, pero no lo logró. El asistente se agarraba al sillón como una garrapata.»

«Después miró el suelo para ver qué era lo que lo había hecho trastabillar, pero no pudo decidirse, había demasiados candidatos.»

«El detective, durante un instante que no supo medir, un instante que colgaba de un hilo frente al abismo de los siglos, tuvo la sensación de verlos juntarse como si toda distancia hubiera sido por fin abolida, como si la perspectiva de un mundo sin obstáculos se le ofreciera en bandeja de plata».

No me cabe ninguna duda de que todos aquellos que disfrutaron leyendo Muerto de risa (2021) quedarán igualmente encantados con esta nueva novela de Hermoso de Mendoza, Die Zweisamkeit, que el escritor logroñés vuelve a ofrecernos de la mano de Ápeiron Ediciones. No solo representa una consolidación evidente en su hacer literario, que se extiende, profundiza y afina, sino que además promete regalarnos con parejas dosis de imaginación, reflexión literaria y humorismo del bueno. Un juego del que el lector podrá participar, si tal es su deseo, antes incluso de tener el volumen entre las manos. Le bastará con observar los apuros del librero al buscar en su base de datos el título de la novela que le reclama. ¡Se han hecho performances con mucho menos! Cuando lo habitual es cifrar todas las esperanzas en cintas y envoltorios, en sagas y títulos clonados, esta impronunciable etiqueta que viste de enigma a la novela, Die Zweisamkeit, tiene mucho de desacato. Acostumbrados a citar tantos libros que ni siquiera se han visto, a discutir sobre tantos volúmenes que no se han abierto, muchos juzgarán indignante el no poder recordar el título de uno que precisamente sí se han leído. Mi consejo al lector quisquilloso es que no pierda el tiempo buscando traducciones en el google y comience a leer la novela de inmediato, aunque no sepa de qué va y necesite cifrar todas sus esperanzas en una pronta traducción en lengua alemana (donde, en buena lógica, el título figurará en castellano). Y si no tiene paciencia para tanto, que lo repita muchas veces en voz alta hasta que se lo aprenda y sea capaz de recitarlo con soltura: ¡Die Zweisamkeit, Die Zweisamkeit, Die Zweisamkeit…!

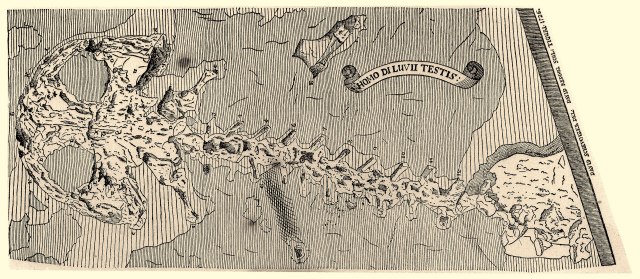

No me cabe ninguna duda de que todos aquellos que disfrutaron leyendo Muerto de risa (2021) quedarán igualmente encantados con esta nueva novela de Hermoso de Mendoza, Die Zweisamkeit, que el escritor logroñés vuelve a ofrecernos de la mano de Ápeiron Ediciones. No solo representa una consolidación evidente en su hacer literario, que se extiende, profundiza y afina, sino que además promete regalarnos con parejas dosis de imaginación, reflexión literaria y humorismo del bueno. Un juego del que el lector podrá participar, si tal es su deseo, antes incluso de tener el volumen entre las manos. Le bastará con observar los apuros del librero al buscar en su base de datos el título de la novela que le reclama. ¡Se han hecho performances con mucho menos! Cuando lo habitual es cifrar todas las esperanzas en cintas y envoltorios, en sagas y títulos clonados, esta impronunciable etiqueta que viste de enigma a la novela, Die Zweisamkeit, tiene mucho de desacato. Acostumbrados a citar tantos libros que ni siquiera se han visto, a discutir sobre tantos volúmenes que no se han abierto, muchos juzgarán indignante el no poder recordar el título de uno que precisamente sí se han leído. Mi consejo al lector quisquilloso es que no pierda el tiempo buscando traducciones en el google y comience a leer la novela de inmediato, aunque no sepa de qué va y necesite cifrar todas sus esperanzas en una pronta traducción en lengua alemana (donde, en buena lógica, el título figurará en castellano). Y si no tiene paciencia para tanto, que lo repita muchas veces en voz alta hasta que se lo aprenda y sea capaz de recitarlo con soltura: ¡Die Zweisamkeit, Die Zweisamkeit, Die Zweisamkeit…! En una galería del Museo Teylers de Haarlem (Países Bajos), encastrados en una vieja caja poligonal de madera, se conservan los restos de un famoso fósil: una salamandra gigante del Mioceno Superior (Andrias scheuchzeri), según la clasificara Georges Cuvier en 1811. Hasta ese momento, esta venerable petrificación era conocida ―en virtud de su cráneo antropomorfo― como Homo diluvii testis («Hombre testigo del Diluvio»), nombre que le impusiera en 1726 su descubridor, el médico suizo Johann Scheuchzer (autor, por otra parte, del célebre Herbarium diluvianum). Esta curiosa anécdota tiene un significado que va mucho más allá de la rectificación de un error (la historia de la paleontología está llena de ellas): es el elocuente testimonio de unos tiempos en que el estudio de los fósiles era considerado un valioso apoyo de la religión. Las ingentes acumulaciones de animales marinos fosilizados ―erizos, moluscos, crustáceos, incluso peces― que era posible hallar en las cumbres montañosas ¿qué otra cosa podían significar, si no era la veracidad del Diluvio, de esa catástrofe universal narrada en el Génesis? Cuando no se había desarrollado aún la estratigrafía ni se conocían los movimientos de la corteza terrestre o la deriva continental, buscar fósiles podía considerarse una labor de apostolado, una profesión de fe teñida de pragmatismo. Prueba de ello son las valiosas colecciones de fósiles conservadas en muchas instituciones religiosas europeas, así como el hecho de que destacados paleontólogos, incluso posteriores a Buffon o a Cuvier, pertenecieran a la Iglesia. Es el caso, en nuestro país, del canónigo Jaime Almera, catedrático de Geología en el Seminario Conciliar de Barcelona, que en 1877 publicara su Cosmología y geología, un manual de Ciencias de la Tierra con un importante contenido paleontológico. Almera pretendía conciliar los más recientes descubrimientos geológicos con la Revelación, y concluía su libro con un epílogo donde trazaba un llamativo paralelo entre el relato bíblico de los siete días de la Creación y los diferentes periodos geológicos de la historia de la Tierra.

En una galería del Museo Teylers de Haarlem (Países Bajos), encastrados en una vieja caja poligonal de madera, se conservan los restos de un famoso fósil: una salamandra gigante del Mioceno Superior (Andrias scheuchzeri), según la clasificara Georges Cuvier en 1811. Hasta ese momento, esta venerable petrificación era conocida ―en virtud de su cráneo antropomorfo― como Homo diluvii testis («Hombre testigo del Diluvio»), nombre que le impusiera en 1726 su descubridor, el médico suizo Johann Scheuchzer (autor, por otra parte, del célebre Herbarium diluvianum). Esta curiosa anécdota tiene un significado que va mucho más allá de la rectificación de un error (la historia de la paleontología está llena de ellas): es el elocuente testimonio de unos tiempos en que el estudio de los fósiles era considerado un valioso apoyo de la religión. Las ingentes acumulaciones de animales marinos fosilizados ―erizos, moluscos, crustáceos, incluso peces― que era posible hallar en las cumbres montañosas ¿qué otra cosa podían significar, si no era la veracidad del Diluvio, de esa catástrofe universal narrada en el Génesis? Cuando no se había desarrollado aún la estratigrafía ni se conocían los movimientos de la corteza terrestre o la deriva continental, buscar fósiles podía considerarse una labor de apostolado, una profesión de fe teñida de pragmatismo. Prueba de ello son las valiosas colecciones de fósiles conservadas en muchas instituciones religiosas europeas, así como el hecho de que destacados paleontólogos, incluso posteriores a Buffon o a Cuvier, pertenecieran a la Iglesia. Es el caso, en nuestro país, del canónigo Jaime Almera, catedrático de Geología en el Seminario Conciliar de Barcelona, que en 1877 publicara su Cosmología y geología, un manual de Ciencias de la Tierra con un importante contenido paleontológico. Almera pretendía conciliar los más recientes descubrimientos geológicos con la Revelación, y concluía su libro con un epílogo donde trazaba un llamativo paralelo entre el relato bíblico de los siete días de la Creación y los diferentes periodos geológicos de la historia de la Tierra.

Algo tiene la realidad que en ocasiones nos resulta decepcionante o incómoda. Quizás por ello el artista no se conforma casi nunca con efectuar su mero retrato, y prefiere enriquecerla o superarla de alguna manera. Esta elaboración de la realidad es siempre legítima, sobre todo si alcanza sus fines mediante la excelencia artística y no pretende enmascarar ninguna verdad. Muchas veces se trata simplemente de embellecerla, de resaltar sus rasgos más amables o positivos. Pero también es posible seguir un camino opuesto, el que pasa por exagerar las notas repulsivas. Tal sucede en Nubes flotantes ya envejecidas (1986), de Can Xue (1953), una novela que aspira a ser el retrato de una sociedad en descomposición, de una comunidad afectada por un deterioro que alcanza hasta las últimas fibras de su tejido social: la deprimente pintura de unas relaciones humanas sumidas en un terrible infierno en el que cada individuo actúa como víctima y verdugo a la par. No cabe duda de que en la inmisericorde mirada que la autora dirige a sus personajes se ha cargado mucho las tintas, aunque no porque se pretenda en modo alguno falsear la realidad. Esa fealdad humana en la que tanto parece complacerse Can Xue actúa no solo como un revulsivo, sino también como símbolo de una verdad más general. Una novela, en suma, más realista que la realidad misma.

Algo tiene la realidad que en ocasiones nos resulta decepcionante o incómoda. Quizás por ello el artista no se conforma casi nunca con efectuar su mero retrato, y prefiere enriquecerla o superarla de alguna manera. Esta elaboración de la realidad es siempre legítima, sobre todo si alcanza sus fines mediante la excelencia artística y no pretende enmascarar ninguna verdad. Muchas veces se trata simplemente de embellecerla, de resaltar sus rasgos más amables o positivos. Pero también es posible seguir un camino opuesto, el que pasa por exagerar las notas repulsivas. Tal sucede en Nubes flotantes ya envejecidas (1986), de Can Xue (1953), una novela que aspira a ser el retrato de una sociedad en descomposición, de una comunidad afectada por un deterioro que alcanza hasta las últimas fibras de su tejido social: la deprimente pintura de unas relaciones humanas sumidas en un terrible infierno en el que cada individuo actúa como víctima y verdugo a la par. No cabe duda de que en la inmisericorde mirada que la autora dirige a sus personajes se ha cargado mucho las tintas, aunque no porque se pretenda en modo alguno falsear la realidad. Esa fealdad humana en la que tanto parece complacerse Can Xue actúa no solo como un revulsivo, sino también como símbolo de una verdad más general. Una novela, en suma, más realista que la realidad misma.

En su Historia de los animales, Aristóteles señala como edad límite para la vida de un perro los veinte años. Un pronóstico optimista que no era, sin embargo, ni caprichoso ni infundado, pues se apoyaba en la autoridad del más grande de los poetas, Homero, al que el filósofo griego citaba como fuente digna de todo crédito. El cálculo no podía fallar. La suma de los diez años de la Ilíada y los otros tantos de la Odisea daba como resultado las dos décadas que vivió Argos, el perro de Ulises. El héroe lo había dejado siendo todavía un cachorro, y ahora, transcurridos veinte años, lo reencontraba viejo y abandonado, aunque capaz todavía de reconocerlo bajo su disfraz de mendigo antes de morir: una emotiva escena que contrastaba la grandeza de la gesta desempeñada por el héroe con la limitada existencia de un perro. Concedía así el poeta una escala temporal de mayor cercanía a esa portentosa serie de aventuras protagonizadas por Ulises, que comprenden tanto su participación en la hazaña colectiva de la guerra de Troya como la proeza individual de su accidentado retorno a Ítaca.

En su Historia de los animales, Aristóteles señala como edad límite para la vida de un perro los veinte años. Un pronóstico optimista que no era, sin embargo, ni caprichoso ni infundado, pues se apoyaba en la autoridad del más grande de los poetas, Homero, al que el filósofo griego citaba como fuente digna de todo crédito. El cálculo no podía fallar. La suma de los diez años de la Ilíada y los otros tantos de la Odisea daba como resultado las dos décadas que vivió Argos, el perro de Ulises. El héroe lo había dejado siendo todavía un cachorro, y ahora, transcurridos veinte años, lo reencontraba viejo y abandonado, aunque capaz todavía de reconocerlo bajo su disfraz de mendigo antes de morir: una emotiva escena que contrastaba la grandeza de la gesta desempeñada por el héroe con la limitada existencia de un perro. Concedía así el poeta una escala temporal de mayor cercanía a esa portentosa serie de aventuras protagonizadas por Ulises, que comprenden tanto su participación en la hazaña colectiva de la guerra de Troya como la proeza individual de su accidentado retorno a Ítaca.

Para muchos enamorados de los libros, uno de los episodios más emocionantes de El nombre de la rosa, la célebre novela de Umberto Eco, lo constituía el escrutinio bibliófilo que sus protagonistas emprendían en la misteriosa abadía en que se albergaban, provista de una biblioteca excepcionalmente bien surtida de códices únicos y sorprendentes. No cabe duda de que una biblioteca representa, para muchos lectores, el más maravilloso de los escenarios: un lugar de encuentro donde es posible el gozoso hallazgo de ese libro (quizás no conozcamos ni su título ni su autor) que colmará todas nuestras expectativas, revelándonos misterios o bellezas incomparables. Tales anhelos y fantasías ―más o menos presentes en cada lector― están en la raíz de este nuevo libro de Mario Satz, Bibliotecas imaginarias: un amplio muestrario de bibliotecas ―algunas reales, la mayoría inventadas― que incluye configuraciones tan asombrosas como la de una biblioteca de Praga que reproduce, en su retorcida arquitectura interna, el inferno de Dante. Verdaderas cámaras del tesoro que albergan, en muchas ocasiones, volúmenes tan fantásticos como un «libro de hojas especulares de bronce» que nos permite indagar en nuestro interior, otro cuyo protagonista cobra vida para reclamar el propio volumen a su encuadernador, o incluso uno ―su autor es la misma Naturaleza― que se nos revela escrito por las pisadas del tigre sobre la nieve.

Para muchos enamorados de los libros, uno de los episodios más emocionantes de El nombre de la rosa, la célebre novela de Umberto Eco, lo constituía el escrutinio bibliófilo que sus protagonistas emprendían en la misteriosa abadía en que se albergaban, provista de una biblioteca excepcionalmente bien surtida de códices únicos y sorprendentes. No cabe duda de que una biblioteca representa, para muchos lectores, el más maravilloso de los escenarios: un lugar de encuentro donde es posible el gozoso hallazgo de ese libro (quizás no conozcamos ni su título ni su autor) que colmará todas nuestras expectativas, revelándonos misterios o bellezas incomparables. Tales anhelos y fantasías ―más o menos presentes en cada lector― están en la raíz de este nuevo libro de Mario Satz, Bibliotecas imaginarias: un amplio muestrario de bibliotecas ―algunas reales, la mayoría inventadas― que incluye configuraciones tan asombrosas como la de una biblioteca de Praga que reproduce, en su retorcida arquitectura interna, el inferno de Dante. Verdaderas cámaras del tesoro que albergan, en muchas ocasiones, volúmenes tan fantásticos como un «libro de hojas especulares de bronce» que nos permite indagar en nuestro interior, otro cuyo protagonista cobra vida para reclamar el propio volumen a su encuadernador, o incluso uno ―su autor es la misma Naturaleza― que se nos revela escrito por las pisadas del tigre sobre la nieve.

Como sucede con otras tantas cosas, la importancia que puede tener el pasear por un jardín solo se nos revela en ocasiones excepcionales, cuando alguna circunstancia sobrevenida nos lo impide. Algunos pudimos comprobarlo durante la pasada pandemia, con las ciudades confinadas perimetralmente y muchos jardines y lugares de esparcimiento clausurados. Recuerdo que cada mañana rodeaba los muros de un parque cerrado en el que solía pasear a diario con la perra. Desde el asfalto y las aceras desiertas que lo rodeaban, sus umbrías avenidas y soleadas rosaledas se me representaban como un verdadero paraíso inaccesible. El día en el que, de manera inesperada, me encontré las puertas abiertas y pude penetrar en su interior, sentí que se me saltaban las lágrimas. De nuevo un suelo mullido y elástico bajo los pies, el húmedo aroma de la tierra, la sombra de los árboles… ¡Se me había privado de algo verdaderamente importante! Los jardines han sido, desde luego, un símbolo de bienestar y gozo en todas las culturas y épocas, y la literatura que los documenta, tan antigua y venerable como el propio libro del Génesis y su árbol prohibido. El jardín de Alcínoo, el del viejo de la montaña, el del anciano de Córico, o aquel otro que, por falta de tiempo, Virgilio no pudo desarrollar en sus Geórgicas constituyen tan solo algunos ejemplos de una larga tradición de libros-jardín (reales, inventados o incluso simbólicos) en la que se inserta, con todos los honores, el último trabajo de Marco Martella, Un pequeño mundo, un mundo perfecto. Un libro lleno de sabiduría y lirismo, que nos invita a recorrer algunos de los jardines más sugestivos y originales del mundo, así como a meditar sobre el significado que entrañan para el hombre contemporáneo estos espacios acotados, fruto de un trabajo cuidadoso que no conoce las prisas, acorde a los ritmos propios de la naturaleza. «Se entra en un jardín, a veces, como se abriría un libro».

Como sucede con otras tantas cosas, la importancia que puede tener el pasear por un jardín solo se nos revela en ocasiones excepcionales, cuando alguna circunstancia sobrevenida nos lo impide. Algunos pudimos comprobarlo durante la pasada pandemia, con las ciudades confinadas perimetralmente y muchos jardines y lugares de esparcimiento clausurados. Recuerdo que cada mañana rodeaba los muros de un parque cerrado en el que solía pasear a diario con la perra. Desde el asfalto y las aceras desiertas que lo rodeaban, sus umbrías avenidas y soleadas rosaledas se me representaban como un verdadero paraíso inaccesible. El día en el que, de manera inesperada, me encontré las puertas abiertas y pude penetrar en su interior, sentí que se me saltaban las lágrimas. De nuevo un suelo mullido y elástico bajo los pies, el húmedo aroma de la tierra, la sombra de los árboles… ¡Se me había privado de algo verdaderamente importante! Los jardines han sido, desde luego, un símbolo de bienestar y gozo en todas las culturas y épocas, y la literatura que los documenta, tan antigua y venerable como el propio libro del Génesis y su árbol prohibido. El jardín de Alcínoo, el del viejo de la montaña, el del anciano de Córico, o aquel otro que, por falta de tiempo, Virgilio no pudo desarrollar en sus Geórgicas constituyen tan solo algunos ejemplos de una larga tradición de libros-jardín (reales, inventados o incluso simbólicos) en la que se inserta, con todos los honores, el último trabajo de Marco Martella, Un pequeño mundo, un mundo perfecto. Un libro lleno de sabiduría y lirismo, que nos invita a recorrer algunos de los jardines más sugestivos y originales del mundo, así como a meditar sobre el significado que entrañan para el hombre contemporáneo estos espacios acotados, fruto de un trabajo cuidadoso que no conoce las prisas, acorde a los ritmos propios de la naturaleza. «Se entra en un jardín, a veces, como se abriría un libro».

Al examinar la trayectoria biográfica de una mujer relevante del pasado, no es raro que descubramos la figura de una luchadora que debió enfrentar numerosos obstáculos para materializar sus aspiraciones. Es el caso de Jane Ellen Harrison (1850-1928), insigne filóloga y profesora de la Universidad de Cambridge, que además de constituir uno de los puntales del moderno estudio de la mitología clásica, junto con Karl Kerényi y Walter Burkert, fue también una adelantada de la emancipación femenina y destacada sufragista. Esta circunstancia, que podría parecer secundaria en una investigadora de su calibre, es necesario, sin embargo, traerla a un primer plano. El talante feminista de Jane Ellen Harrison, aunque moderado, se manifiesta claramente en su análisis de los mitos, que pone en valor el componente femenino de la religión griega. Escrito casi al final de su vida, La piel bajo el mármol (Myths of Greece and Rome, 1928) es un librito exquisito y denso, un verdadero tesoro que Siruela acaba de publicar en la traducción, siempre cuidadosa y atinada, de Lorenzo Luengo. Comparado con sus obras mayores (como Prolegomena to the Study of Greek Religion, Themis, o Epilegomena), este pequeño volumen podría parecer un simple aperitivo, un modesto apunte divulgativo. Nada más alejado de la realidad. Con tan solo un centenar y medio de páginas, La piel bajo el mármol acierta a mostrarnos la compleja conformación de las divinidades que integran el panteón olímpico. Los griegos, como afirma Harrison, fueron unos grandes iconistas; de ahí la pervivencia de sus mitos, fraguados en torno a esas figuras mitológicas imperecederas que nutren nuestros arquetipos y sustentan toda la cultura occidental. Sin embargo, bajo esa aparente inmovilidad de los dioses, de ese mármol que promete conservarlos para la eternidad, se oculta una compleja historia de migraciones, transformaciones y luchas que la autora nos invita a descubrir. Si la mirada de la Gorgona petrificaba a los hombres, la de Jane Ellen Harrison sabe liberar a los dioses del mármol que los aprisiona.

Al examinar la trayectoria biográfica de una mujer relevante del pasado, no es raro que descubramos la figura de una luchadora que debió enfrentar numerosos obstáculos para materializar sus aspiraciones. Es el caso de Jane Ellen Harrison (1850-1928), insigne filóloga y profesora de la Universidad de Cambridge, que además de constituir uno de los puntales del moderno estudio de la mitología clásica, junto con Karl Kerényi y Walter Burkert, fue también una adelantada de la emancipación femenina y destacada sufragista. Esta circunstancia, que podría parecer secundaria en una investigadora de su calibre, es necesario, sin embargo, traerla a un primer plano. El talante feminista de Jane Ellen Harrison, aunque moderado, se manifiesta claramente en su análisis de los mitos, que pone en valor el componente femenino de la religión griega. Escrito casi al final de su vida, La piel bajo el mármol (Myths of Greece and Rome, 1928) es un librito exquisito y denso, un verdadero tesoro que Siruela acaba de publicar en la traducción, siempre cuidadosa y atinada, de Lorenzo Luengo. Comparado con sus obras mayores (como Prolegomena to the Study of Greek Religion, Themis, o Epilegomena), este pequeño volumen podría parecer un simple aperitivo, un modesto apunte divulgativo. Nada más alejado de la realidad. Con tan solo un centenar y medio de páginas, La piel bajo el mármol acierta a mostrarnos la compleja conformación de las divinidades que integran el panteón olímpico. Los griegos, como afirma Harrison, fueron unos grandes iconistas; de ahí la pervivencia de sus mitos, fraguados en torno a esas figuras mitológicas imperecederas que nutren nuestros arquetipos y sustentan toda la cultura occidental. Sin embargo, bajo esa aparente inmovilidad de los dioses, de ese mármol que promete conservarlos para la eternidad, se oculta una compleja historia de migraciones, transformaciones y luchas que la autora nos invita a descubrir. Si la mirada de la Gorgona petrificaba a los hombres, la de Jane Ellen Harrison sabe liberar a los dioses del mármol que los aprisiona.

La última obra publicada por Ednodio Quintero en nuestro país, Diario de Donceles, parece el resultado de ese comprometido gesto que consiste en volver la vista atrás. Una maniobra arriesgada como pocas, por cuanto nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a juzgar, desde nuestra perspectiva actual, a esa personita que fuimos en otro tiempo. Pero el recuerdo, es verdad, también puede valernos como estrategia de salvación, pues muchas veces hallamos en ese pasado casi olvidado los recursos que mejor nos ayudan a sobrevivir. Algo de todo ello hay, me parece, en este extraordinario libro que acaba de publicar Pre-Textos, Diario de Donceles, donde veremos al escritor venezolano sumergirse en diferentes estratos temporales hasta alcanzar los más recónditos y significativos episodios de su infancia. No cabe duda de que el diario es para Ednodio Quintero una forma versátil y de mucho calado: un recipiente artísticamente trabajado en el que cabe casi todo, y donde la revelación personal se nos ofrece enmascarada por la fantasía, mezclada con la invención más desatada. Como sucede con los oráculos, las verdades importantes se revisten en ocasiones de rodeos; y no sería yo quien se aventurase a señalar dónde acaba lo imaginario y principia lo real (¡«Qué nadie me pregunte nada, por favor»!). Sobre todo cuando el propio narrador no se cansa de repetir una y otra vez que «sólo se puede vivir en lo ilusorio»; y no le duele afirmar: «que de ensoñaciones es que me vengo alimentando desde que poseo memoria». Cuando hablamos de literatura, pretender diferenciar lo vivido de lo soñado es un empeño no solo peligroso, sino también inútil.

La última obra publicada por Ednodio Quintero en nuestro país, Diario de Donceles, parece el resultado de ese comprometido gesto que consiste en volver la vista atrás. Una maniobra arriesgada como pocas, por cuanto nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a juzgar, desde nuestra perspectiva actual, a esa personita que fuimos en otro tiempo. Pero el recuerdo, es verdad, también puede valernos como estrategia de salvación, pues muchas veces hallamos en ese pasado casi olvidado los recursos que mejor nos ayudan a sobrevivir. Algo de todo ello hay, me parece, en este extraordinario libro que acaba de publicar Pre-Textos, Diario de Donceles, donde veremos al escritor venezolano sumergirse en diferentes estratos temporales hasta alcanzar los más recónditos y significativos episodios de su infancia. No cabe duda de que el diario es para Ednodio Quintero una forma versátil y de mucho calado: un recipiente artísticamente trabajado en el que cabe casi todo, y donde la revelación personal se nos ofrece enmascarada por la fantasía, mezclada con la invención más desatada. Como sucede con los oráculos, las verdades importantes se revisten en ocasiones de rodeos; y no sería yo quien se aventurase a señalar dónde acaba lo imaginario y principia lo real (¡«Qué nadie me pregunte nada, por favor»!). Sobre todo cuando el propio narrador no se cansa de repetir una y otra vez que «sólo se puede vivir en lo ilusorio»; y no le duele afirmar: «que de ensoñaciones es que me vengo alimentando desde que poseo memoria». Cuando hablamos de literatura, pretender diferenciar lo vivido de lo soñado es un empeño no solo peligroso, sino también inútil.

Unos años antes de escribir su monumental Madame Bovary, Flaubert había asegurado que nunca haría «acto de presencia» en el mundo literario si no era «armado de pies a cabeza». El desprecio y la desconfianza que el autor de Rouen experimentaba por los críticos literarios, así como su tenaz voluntad de documentar y pulir sus obras hasta conferirles la dureza del diamante quizás nos ayuden a comprender mejor sus precauciones. Seguramente pensaba que al escritor novel le convenía presentarse en sociedad con una novela bien forjada, que minimizara en lo posible esos primeros disparos de la crítica que resultan tan dolorosos ―incluso letales― cuando no se posee algún tipo de coraza. Leyendo esta primera novela de Francisco Hermoso de Mendoza, Muerto de risa, me rondaba todo el rato por la cabeza esa significativa frase de Flaubert, aunque sin recordar muy bien dónde la había leído (resultó que en el libro de Barnes). No me cabía la menor duda de que Muerto de risa era un texto notablemente sólido, guarnecido con las numerosas lecturas y saberes de su autor («lector voraz», según propia confesión), que había velado armas desempeñando labores de crítica literaria en una de las mejores bitácoras digitales,

Unos años antes de escribir su monumental Madame Bovary, Flaubert había asegurado que nunca haría «acto de presencia» en el mundo literario si no era «armado de pies a cabeza». El desprecio y la desconfianza que el autor de Rouen experimentaba por los críticos literarios, así como su tenaz voluntad de documentar y pulir sus obras hasta conferirles la dureza del diamante quizás nos ayuden a comprender mejor sus precauciones. Seguramente pensaba que al escritor novel le convenía presentarse en sociedad con una novela bien forjada, que minimizara en lo posible esos primeros disparos de la crítica que resultan tan dolorosos ―incluso letales― cuando no se posee algún tipo de coraza. Leyendo esta primera novela de Francisco Hermoso de Mendoza, Muerto de risa, me rondaba todo el rato por la cabeza esa significativa frase de Flaubert, aunque sin recordar muy bien dónde la había leído (resultó que en el libro de Barnes). No me cabía la menor duda de que Muerto de risa era un texto notablemente sólido, guarnecido con las numerosas lecturas y saberes de su autor («lector voraz», según propia confesión), que había velado armas desempeñando labores de crítica literaria en una de las mejores bitácoras digitales,