Alguna grave desconfianza debemos albergar hacia nuestro futuro, cuando las utopías se van retirando de nuestro horizonte de expectativas. ¡Qué lejos quedan aquellas sociedades tan perfectas ideadas por Platón, Moro, Campanella o Francis Bacon! Lo que ahora seduce a los escritores es su reverso negativo, la distopía. Huxley, Bradbury y Orwell imaginaron algunas de las más representativas de nuestro tiempo. Es como si nos pareciera más razonable sospechar que nuestro proyecto de Humanidad terminará torciéndose. El reiterado aviso de que estamos devastando el planeta, junto con los tibios remedios que arbitran los poderes públicos explican sobradamente este pesimismo que padecemos. No todas las distopías se fundamentan en la crítica de un avance tecnológico descontrolado, pero no deja de ser un elemento importante en muchas de ellas. El tipo de progreso que tanto se admiraba hace cien años, basado en el culto a la máquina, es ahora uno de los más cuestionados. En las novelas de Jules Verne, uno de sus más señalados profetas, ya se detectaban señales del peligro. Así, en El secreto de Maston, un sabio excéntrico no dudaba en modificar el eje de rotación de la Tierra, valiéndose de un potente cañón, a fin de explotar los recursos minerales de los casquetes polares derretidos (parece que Verne también fue visionario en esto). Que no se consiga culminar semejante disparate por culpa de un pequeño error de cálculo no deja de constituir un desenlace bastante inquietante. Se ha dicho que el Romanticismo representó una reacción ante los escasos avances reales que la Ilustración aportó al bienestar humano. A nosotros, la última centuria, a pesar de sus innegables éxitos tecnológicos, también nos ha impartido duras lecciones, y no es raro que los escritores hayan rebajado mucho el tono de sus elogios. Ahora, quienes mejor cantan las bondades del progreso son los ideólogos del transhumanismo y las grandes corporaciones tecnológicas.

Alguna grave desconfianza debemos albergar hacia nuestro futuro, cuando las utopías se van retirando de nuestro horizonte de expectativas. ¡Qué lejos quedan aquellas sociedades tan perfectas ideadas por Platón, Moro, Campanella o Francis Bacon! Lo que ahora seduce a los escritores es su reverso negativo, la distopía. Huxley, Bradbury y Orwell imaginaron algunas de las más representativas de nuestro tiempo. Es como si nos pareciera más razonable sospechar que nuestro proyecto de Humanidad terminará torciéndose. El reiterado aviso de que estamos devastando el planeta, junto con los tibios remedios que arbitran los poderes públicos explican sobradamente este pesimismo que padecemos. No todas las distopías se fundamentan en la crítica de un avance tecnológico descontrolado, pero no deja de ser un elemento importante en muchas de ellas. El tipo de progreso que tanto se admiraba hace cien años, basado en el culto a la máquina, es ahora uno de los más cuestionados. En las novelas de Jules Verne, uno de sus más señalados profetas, ya se detectaban señales del peligro. Así, en El secreto de Maston, un sabio excéntrico no dudaba en modificar el eje de rotación de la Tierra, valiéndose de un potente cañón, a fin de explotar los recursos minerales de los casquetes polares derretidos (parece que Verne también fue visionario en esto). Que no se consiga culminar semejante disparate por culpa de un pequeño error de cálculo no deja de constituir un desenlace bastante inquietante. Se ha dicho que el Romanticismo representó una reacción ante los escasos avances reales que la Ilustración aportó al bienestar humano. A nosotros, la última centuria, a pesar de sus innegables éxitos tecnológicos, también nos ha impartido duras lecciones, y no es raro que los escritores hayan rebajado mucho el tono de sus elogios. Ahora, quienes mejor cantan las bondades del progreso son los ideólogos del transhumanismo y las grandes corporaciones tecnológicas.

Estas y otras parecidas reflexiones surgen tras la lectura de un nuevo libro que acaba de publicar Atalanta: La lucha por el futuro humano: 5G, realidad aumentada y el internet de las cosas, de Jeremy Naydler. Un texto de enorme interés y actualidad, que coloca en la diana de su crítica a esas tres grandes avanzadillas del progreso tecnológico, a las que el autor engloba bajo la etiqueta de revolución digital. La desconfianza que despiertan en una parte importante de la población mundial no es un fenómeno nuevo ni sorprendente. La lucha por el futuro humano recoge cinco ensayos de diferente data (publicados originalmente entre 2000 y 2019), reunidos, actualizados y prologados por el autor en 2020: un resumen riguroso y sugestivo de la situación actual, apoyado en numerosos estudios y conjugado con una visión filosófica muy personal. Las preocupaciones de Naydler se extienden, por una lado, al ser humano en su globalidad, tanto en lo que respecta a su salud física como espiritual; pero también a nuestro entorno, al parecer, gravemente amenazado. El peligro para la vida natural no procede tan solo de las radiaciones electromagnéticas de que se valen las nuevas tecnologías digitales del 5G, sino también del abandono en que dejaremos al mundo real si se cumplen los pronósticos de una futura migración a lo virtual. Es preciso subrayar que Naydler no propone en su libro un rechazo a los avances tecnológicos, ni la adopción de posturas extremas o marginales. Hasta los mayores adalides de la ciencia reconocen que el vertiginoso avance tecnológico no nos deja tiempo para reflexionar. Aunque nuestra confianza en el progreso ya no es tan ciega como lo era hace cien años, sí parece ser lo suficientemente firme como para que nos entreguemos con cierta ligereza a todo cuando se nos presenta bajo la etiqueta de novedad tecnológica. Subraya Naydler que el no quedarse atrás en un mundo de competencia globalizada podría ser una explicación a la aparente sordera de los poderes públicos ante todos los avisos. Lejos de encarnar profecías apocalípticas, en el libro de Naydler solo se respira el sano sentido común de quien no desea subirse a un tren sin preguntar antes cuál es su destino.

El ser humano siempre ha vivido alimentando la ilusión de que su futuro será mejor que su presente; y el desarrollo tecnológico, con sus promesas, novedades y continuos perfeccionamientos, se acomoda mucho a tales expectativas. Esta cualidad tan humana nos hace especialmente vulnerables a los aspectos más oscuros de la tecnología. Uno de los más divulgados es la adicción que nos produce el uso frecuente de los dispositivos digitales, que nos vuelve dependientes, según Naydler, de «algo transitorio y esencialmente externo a nosotros». Así lo testimonian los numerosos estudios y encuestas que se han venido realizando en las últimas décadas, y que señalan una adicción creciente en las sociedades avanzadas. Otra consecuencia es la fragmentación psíquica que en ocasiones padecemos. Nuestro espacio personal ya no es tan inviolable como antes, pues en cualquier momento y lugar podemos ser interrumpidos. Aunque apagar el móvil es una posibilidad real, el mantenerlo encendido se ha convertido en una norma social difícil de desafiar. En esta misma línea de fragmentación psíquica sitúa Naydler nuestro moderno desempeño de la multitarea (hablar por teléfono mientras conducimos o paseamos al perro quizás sea una de sus manifestaciones más sencillas y visibles), que tanto estrés produce, según todos los estudios. La habilidad para emprender múltiples tareas a la vez constituye uno de esos valores, aparentemente modernos (la multitarea es un concepto acuñado en el campo de la cibernética), que insidiosamente se introduce en nuestros hábitos (como la idea de que deberemos cambiar de trabajo numerosas veces a lo largo de la vida), de tal manera que llegamos a conceptuar como logro lo que en realidad es una servidumbre. También nos advierte Naydler de los peligros que entrañan las diferentes identidades que nos permiten adoptar los juegos y redes sociales virtuales. Los desórdenes psicológicos que puede provocar ese enmascaramiento son innegables (la literatura al respecto es abundante). El verdadero reto, opina Naydler, es «vivir con plenitud en el mundo real». No todos estos fenómenos preocupantes de la tecnología digital están en una misma fase de desarrollo. Es el caso de la denominada realidad virtual, aún en ciernes. El objetivo de la industria que la promueve es que permanezcamos el mayor tiempo posible online, lo que exige que las vivencias artificiales ofertadas sean cada vez más indiscernibles de las reales: un mundo cuyas imágenes prefabricadas, sin embargo, supondrá un empobrecimiento para la mente humana. Pero el futuro más preocupante para Naydler es el que pinta al hombre convertido en un cíborg, al incorporar directamente a su cerebro las interfaces que por ahora son externas.

La senda que conduce al acoplamiento de la tecnología digital al cuerpo humano se inició, hace ya casi una década, con el advenimiento de los primeros relojes inteligentes, seguidos luego por las gafas que permiten combinar nuestras percepciones con la información externa que nos suministra la denominada realidad aumentada. Se configura así una nueva realidad híbrida que nos desvía de nuestro «encuentro directo con el mundo». Estadios posteriores, aún en desarrollo, prevén el uso generalizado de implantes neurales o lentes de contacto biónicas. En otro orden de cosas, pero también muy relacionado con lo anterior, sitúa el autor al llamado internet de las cosas, cuya primera consecuencia será la pérdida de privacidad, pues no cabe duda de que los dispositivos puestos a nuestro servicio recopilarán en todo momento nuestros datos personales, dejándonos expuestos a la vigilancia de empresas y gobiernos (Shoshana Zuboff ha acuñado un término que define a esa nueva situación: «capitalismo de la vigilancia»). Desplazando su mirada del hombre al medio natural, Jeremy Naydler nos recuerda también que el funcionamiento de todos estos dispositivos conectados solo será posible gracias a una red mundial de transmisión de datos, lo que se traducirá en una brutal electrificación del aire que respiramos (los efectos perniciosos de la radiación electromagnética, tanto en lo que atañe a hombres, animales y plantas, aparecen expuestos en diferentes partes del libro, siempre muy documentados). El autor dedica uno de los cinco capítulos de su libro a pintarnos el horizonte del 5G, al que no duda en calificar de «ataque múltiple», en virtud del amplio impacto que ocasionarán las radiofrecuencias emitidas. Hablamos de las antenas de la red terrestre, emisoras de ondas milimétricas de alta potencia: cientos de miles de miniestaciones casi imperceptibles situadas en cualquier lugar. Por otra parte, la puesta en órbita del enjambre de satélites necesario para dar cobertura a la transmisión de datos (más de 100.000, según algunas estimaciones) exigirá el correspondiente gasto de cohetes propulsores que los pongan en órbita, con el consiguiente daño a las capas protectoras de la atmósfera. Todas estas tecnologías digitales confluirán, si se cumplen los vaticinios de los teóricos del transhumanismo y de la singularidad, en un mundo donde quedarán abolidas las diferencias entre el ser humano y la máquina, la realidad física y la virtual.

Aunque las respuestas que el autor propone ante este reto tecnológico están repartidas a lo largo de todo el libro, es en su último capítulo, Traer la luz al mundo: nuestra más profunda vocación humana, donde adquieren un rango predominante. En sus planteamientos filosóficos, Naydler subraya la contraposición entre el electromagnetismo y la luz. Para el autor, la luz natural representa, en relación con el pensamiento humano, lo que la electricidad supone para la inteligencia artificial. En su valoración de la luz frente a la electricidad («una fuerza hostil a la vida», según Rudolf Steiner), Naydler se fundamenta en una tradición filosófica milenaria y universal. El objetivo de este capítulo sería, pues, el de sugerirnos una base espiritual que nos pueda fortalecer en la lucha práctica contra los abusos de la tecnología; o expresado de otra manera, el de ayudarnos a desarrollar un contrapeso humanista desplegado en un horizonte más imaginativo. En este sentido obra también el original enfoque del segundo capítulo del libro, donde un relato mítico persa, el Himno de la perla, le sirve al autor de paradigma comparativo a una serie de fenómenos que giran en torno a la consideración del hombre como una simple máquina biológica, y al cerebro como un ordenador neural. La extrañeza que puede producir en algún lector la particular índole de este capítulo de cierre (contrastante con los documentados estudios científicos expuestos en las páginas anteriores) nos indica hasta qué punto hemos renunciado a cualquier tipo de pensamiento espiritual, siquiera alegórico, para ayudarnos a entender el mundo. Naydler no se limita a recopilar encuestas y estudios críticos, sino que también pretende dar una respuesta más amplia, entroncada en una tradición humanista. Y es en esto en lo que el libro se diferencia de otros muchos que nos vienen avisando del peligro, y donde radica su aportación más personal. Para Naydler esto no significa en modo alguno renunciar al activismo militante ―el autor insiste en ello― ni al empleo de argumentos científicos como réplica. En un orden menor, el autor nos anima también a seguir estrategias de carácter más individual, como la introducción en nuestras vidas de expresiones artísticas «no mediatizadas por las máquinas», la meditación profunda, el contacto directo con la naturaleza, el compromiso con su conservación o el ejercicio de nuestro sentido crítico. Unos remedios modestos que ―poniéndonos pesimistas― parecen presuponer una cierta claudicación. Es como si la gran batalla ya la hubiéramos perdido, y ahora tocara replegarnos a las barricadas y luchar casa por casa, defendiendo pulgada a pulgada nuestro espacio de libertad.

Reseña de Manuel Fernández Labrada

«El resultado es que nuestras vidas se fragmentan cada vez más. El espacio psíquico que creamos cuando estamos hablando con un amigo, paseando por un bosque o leyendo un libro no está tan protegido como antes. Puede ser literalmente invadido por cualquiera que desee ponerse en contacto con nosotros. Lo que sufre aquí es la introversión. La moderna tecnología de las comunicaciones trabaja en contra de la creación de lugares seguros donde alimentar la introversión. Aunque tenemos la opción de apagar nuestros dispositivos, las expectativas que la sociedad ha depositado en ellos al abrazar ansiosamente todas sus ofertas conspiran para que los mantengamos encendidos. Nos vemos así arrastrados a un estilo de vida cada vez más extrovertido, en el que sutilmente se han restringido las posibilidades de ahondar en nuestra comunión con la naturaleza, con nuestros amigos, con nosotros mismos y con los mundos interiores de la psique y del espíritu».

(Traducción de Antonio Rivas)

Thomas Wolfe (1900-1938) fue una de esas figuras dramáticas que nacen como predestinadas a disfrutar de una corta existencia. Tocadas por el genio, y como anticipándose a su limitado futuro, se entregan a una labor creativa implacable, no exenta de ciertas dosis de letalidad autodestructiva. Autor de cuatro inmensas novelas (dos publicadas póstumamente), relatos, poemas y piezas dramáticas, Wolfe escribió también una autobiografía, Historia de una novela (The Story of a Novel, 1936): un resumen apasionado y sincero de la intensa actividad literaria que colmó su vida. Recién publicada por Periférica, Historia de una novela encierra un texto de gran interés, fraguado en un registro cordial y muy cercano al lector, trufado de estupendas anécdotas; una crónica, en suma, con vocación de convertirse en el libro de culto de todos aquellos temerarios que han hecho ―o han pretendido hacer― de la literatura una profesión. Seducido por el modélico fervor de Wolfe, el lector se sentirá arrastrado a meditar sobre el apasionante problema de la creación literaria y sus altas exigencias de compromiso. Pocas vidas más ejemplares, a este respecto, que la de Thomas Wolfe.

Thomas Wolfe (1900-1938) fue una de esas figuras dramáticas que nacen como predestinadas a disfrutar de una corta existencia. Tocadas por el genio, y como anticipándose a su limitado futuro, se entregan a una labor creativa implacable, no exenta de ciertas dosis de letalidad autodestructiva. Autor de cuatro inmensas novelas (dos publicadas póstumamente), relatos, poemas y piezas dramáticas, Wolfe escribió también una autobiografía, Historia de una novela (The Story of a Novel, 1936): un resumen apasionado y sincero de la intensa actividad literaria que colmó su vida. Recién publicada por Periférica, Historia de una novela encierra un texto de gran interés, fraguado en un registro cordial y muy cercano al lector, trufado de estupendas anécdotas; una crónica, en suma, con vocación de convertirse en el libro de culto de todos aquellos temerarios que han hecho ―o han pretendido hacer― de la literatura una profesión. Seducido por el modélico fervor de Wolfe, el lector se sentirá arrastrado a meditar sobre el apasionante problema de la creación literaria y sus altas exigencias de compromiso. Pocas vidas más ejemplares, a este respecto, que la de Thomas Wolfe.

Recuerdo que un profesor de la Facultad de Filología nos aseguraba a los alumnos que la literatura de ciencia ficción solo proliferaba en aquellos países volcados en la investigación científica, únicos reductos donde se daba el caldo de cultivo necesario para su crecimiento, tanto en lo referido a su escritura como a su recepción. Parece, desde luego, que la supremacía de los autores anglosajones en el género resulta casi indiscutible, al menos en una primera etapa de su desarrollo. Basta con echarle un vistazo al libro de David Pringle, Ciencia Ficción: Las 100 mejores novelas, para comprobarlo. Seguramente, la situación ha cambiado mucho en las últimas décadas. Habitamos un mundo interconectado en el que la noticia y pormenores de los avances tecnológicos y científicos, indudables ingredientes y acicates del género, están al alcance de cualquiera. Y sin embargo, ni siquiera en aquellos lejanos tiempos en que rusos y norteamericanos competían en la carrera espacial faltaban las excepciones. Una de las más ilustres la protagonizaba Stanisław Lem (1921-2006), un escritor polaco que fue capaz de conquistar, valiéndose de su propia lengua, un lugar destacado y muy personal en el panorama de la ciencia ficción internacional.

Recuerdo que un profesor de la Facultad de Filología nos aseguraba a los alumnos que la literatura de ciencia ficción solo proliferaba en aquellos países volcados en la investigación científica, únicos reductos donde se daba el caldo de cultivo necesario para su crecimiento, tanto en lo referido a su escritura como a su recepción. Parece, desde luego, que la supremacía de los autores anglosajones en el género resulta casi indiscutible, al menos en una primera etapa de su desarrollo. Basta con echarle un vistazo al libro de David Pringle, Ciencia Ficción: Las 100 mejores novelas, para comprobarlo. Seguramente, la situación ha cambiado mucho en las últimas décadas. Habitamos un mundo interconectado en el que la noticia y pormenores de los avances tecnológicos y científicos, indudables ingredientes y acicates del género, están al alcance de cualquiera. Y sin embargo, ni siquiera en aquellos lejanos tiempos en que rusos y norteamericanos competían en la carrera espacial faltaban las excepciones. Una de las más ilustres la protagonizaba Stanisław Lem (1921-2006), un escritor polaco que fue capaz de conquistar, valiéndose de su propia lengua, un lugar destacado y muy personal en el panorama de la ciencia ficción internacional.

En la mayoría de las ocasiones, los pasos del sabio y del artista recorren sendas muy diferentes, incluso cuando transcurren por idénticos parajes. No es lo mismo explicar un poema que escribirlo, analizar una sonata que interpretarla en el piano. Y sin embargo, a nadie se le oculta que cada uno de ellos, desde su propia esfera de actuación, bien podría fecundar la tarea del otro. Hay dominios, al menos, en que dicha colaboración parece más factible, o incluso deseable. Es el caso del relato histórico o mitológico, donde los conocimientos del erudito, oportunamente modulados, resultan poco menos que imprescindibles para sustentar el vuelo creativo del escritor, que tampoco puede faltar. Un altísimo exponente de esta simbiosis fecunda se manifiesta, sin duda, en Los dioses de los griegos (The Gods of the Greeks, 1951): primera parte de una importante bilogía que el eminente mitógrafo Karl Kerényi (1897-1973) consagró a recrear y contar, respetando toda la riqueza y complejidad propias del mito, las historias de los héroes y divinidades de la antigüedad helénica. Para Karl Kerényi, el mito solo cobra vida mediante su relato. Con la aparición de este esperado volumen, Atalanta cierra un capítulo que iniciara hace unos años con la publicación de Los héroes de los griegos (2009), segunda parte de esta apasionante obra dual. La nueva edición del texto que nos ofrece ahora Atalanta, traducido por Jaime López-Sanz, cuenta además con un oportuno prólogo de Luis Alberto de Cuenca: un bellísimo preludio al texto de Kerényi que contiene una sugestiva introducción general al mito y su significado, interesantes pormenores de la edición y, en suma, todas las claves precisas para aproximarnos a la figura y obra del insigne mitólogo húngaro.

En la mayoría de las ocasiones, los pasos del sabio y del artista recorren sendas muy diferentes, incluso cuando transcurren por idénticos parajes. No es lo mismo explicar un poema que escribirlo, analizar una sonata que interpretarla en el piano. Y sin embargo, a nadie se le oculta que cada uno de ellos, desde su propia esfera de actuación, bien podría fecundar la tarea del otro. Hay dominios, al menos, en que dicha colaboración parece más factible, o incluso deseable. Es el caso del relato histórico o mitológico, donde los conocimientos del erudito, oportunamente modulados, resultan poco menos que imprescindibles para sustentar el vuelo creativo del escritor, que tampoco puede faltar. Un altísimo exponente de esta simbiosis fecunda se manifiesta, sin duda, en Los dioses de los griegos (The Gods of the Greeks, 1951): primera parte de una importante bilogía que el eminente mitógrafo Karl Kerényi (1897-1973) consagró a recrear y contar, respetando toda la riqueza y complejidad propias del mito, las historias de los héroes y divinidades de la antigüedad helénica. Para Karl Kerényi, el mito solo cobra vida mediante su relato. Con la aparición de este esperado volumen, Atalanta cierra un capítulo que iniciara hace unos años con la publicación de Los héroes de los griegos (2009), segunda parte de esta apasionante obra dual. La nueva edición del texto que nos ofrece ahora Atalanta, traducido por Jaime López-Sanz, cuenta además con un oportuno prólogo de Luis Alberto de Cuenca: un bellísimo preludio al texto de Kerényi que contiene una sugestiva introducción general al mito y su significado, interesantes pormenores de la edición y, en suma, todas las claves precisas para aproximarnos a la figura y obra del insigne mitólogo húngaro.

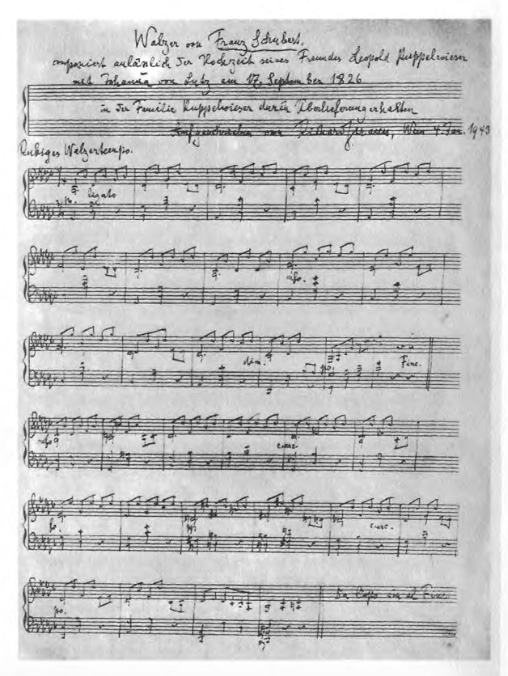

En un parque de la ciudad checa de Karlovy Vary (Karlsbad) hay un famoso monumento en bronce dedicado a Beethoven. La escultura representa al compositor caminando con ademán resuelto, los labios apretados y asiend0 con una mano la solapa de su abrigo mientras cierra la otra en un puño colosal. La imponente masa de la estatua, así como la altura sobre la que se levanta acrecientan en el espectador la sensación de asistir a la manifestación de una determinación inquebrantable. Y no se engaña. Llegado a Viena con poco más de veinte años, Beethoven necesitó armarse de mucha tenacidad para lograr destacar entre la multitud de músicos con talento que rivalizaban por el favor del público. En un medio tan competitivo como el vienés, la progresiva sordera que comenzó a padecer hacia 1801 ―apenas iniciada su carrera de compositor― suponía además un golpe muy duro, casi definitivo, a sus aspiraciones profesionales, incluso a las más modestas. Pero contra todo pronóstico, Beethoven salió adelante. Es decir, no solo supo sobrellevar con entereza su desgracia, sino que además nos legó ―a pesar de tan grave discapacidad― una obra artística revolucionaria y eterna. También se convirtió por ello en símbolo universal de la lucha contra la adversidad. Obviamente, la escultura citada pretende ofrecer un retrato moral del compositor, plasmar en metal su capacidad de resistencia (de resiliencia, que diríamos ahora). ¡Para «torcerle el cuello al destino» es preciso apretar mucho los puños!

En un parque de la ciudad checa de Karlovy Vary (Karlsbad) hay un famoso monumento en bronce dedicado a Beethoven. La escultura representa al compositor caminando con ademán resuelto, los labios apretados y asiend0 con una mano la solapa de su abrigo mientras cierra la otra en un puño colosal. La imponente masa de la estatua, así como la altura sobre la que se levanta acrecientan en el espectador la sensación de asistir a la manifestación de una determinación inquebrantable. Y no se engaña. Llegado a Viena con poco más de veinte años, Beethoven necesitó armarse de mucha tenacidad para lograr destacar entre la multitud de músicos con talento que rivalizaban por el favor del público. En un medio tan competitivo como el vienés, la progresiva sordera que comenzó a padecer hacia 1801 ―apenas iniciada su carrera de compositor― suponía además un golpe muy duro, casi definitivo, a sus aspiraciones profesionales, incluso a las más modestas. Pero contra todo pronóstico, Beethoven salió adelante. Es decir, no solo supo sobrellevar con entereza su desgracia, sino que además nos legó ―a pesar de tan grave discapacidad― una obra artística revolucionaria y eterna. También se convirtió por ello en símbolo universal de la lucha contra la adversidad. Obviamente, la escultura citada pretende ofrecer un retrato moral del compositor, plasmar en metal su capacidad de resistencia (de resiliencia, que diríamos ahora). ¡Para «torcerle el cuello al destino» es preciso apretar mucho los puños! Es el caso de sus meditaciones relacionadas con el absurdo accidente que provocó la muerte de su mujer ―el hado fatal que mueve nuestras vidas―, o las que vienen inspiradas por ese lado trágico que tiene lo perecedero de la condición humana y su obra. Unas confidencias íntimas que provocan, curiosamente, también las del propio narrador, que a su vez hablará de su vocación musical frustrada o de sus traumas infantiles; de tal manera que algunas escenas derivan en la representación de dos soledades enfrentadas. A estas dos voces principales se van sumando otras, en su mayoría de artistas, muchas veces expresadas también en primera persona. Además de una confesión individual, Autorretrato con piano ruso es, por lo tanto, también un retrato colectivo (de una generación de artistas), resuelto formalmente con una admirable originalidad y economía de medios. Las voces de los diferentes personajes evocados por Suvorin se entremezclan en una textura compleja donde ―al igual que en una polifonía musical― lo importante muchas veces no es tanto saber qué voces hablan en cada momento sino qué es lo que nos dicen.

Es el caso de sus meditaciones relacionadas con el absurdo accidente que provocó la muerte de su mujer ―el hado fatal que mueve nuestras vidas―, o las que vienen inspiradas por ese lado trágico que tiene lo perecedero de la condición humana y su obra. Unas confidencias íntimas que provocan, curiosamente, también las del propio narrador, que a su vez hablará de su vocación musical frustrada o de sus traumas infantiles; de tal manera que algunas escenas derivan en la representación de dos soledades enfrentadas. A estas dos voces principales se van sumando otras, en su mayoría de artistas, muchas veces expresadas también en primera persona. Además de una confesión individual, Autorretrato con piano ruso es, por lo tanto, también un retrato colectivo (de una generación de artistas), resuelto formalmente con una admirable originalidad y economía de medios. Las voces de los diferentes personajes evocados por Suvorin se entremezclan en una textura compleja donde ―al igual que en una polifonía musical― lo importante muchas veces no es tanto saber qué voces hablan en cada momento sino qué es lo que nos dicen.

Cuando el gaditano Columela (4-70 d.C.) escribió su tratado de agricultura (De re rustica), al llegar al capítulo correspondiente al cultivo de los jardines no le pareció descabellado abandonar la prosa y redactarlo en hexámetros. La belleza de la materia (así como el deseo de seguir el modelo virgiliano de las Geórgicas) parecían justificarlo. En la anterior centuria, Lucrecio había compuesto también en verso su célebre De rerum natura, y Paladio, en el siglo IV, dedicaría un poema a los injertos. En época más moderna, Goethe escribe una elegía titulada La metamorfosis de las plantas, una especie de resumen en verso de su homónino ensayo de botánica. Y ya en el siglo XX, un poeta italiano poco conocido, Guido Gozzano, publicaría un largo poema didáctico consagrado a exponer la morfología y costumbres de las mariposas: Le farfalle. Epistole entomologiche (1913-16). El conocimiento científico y la emoción lírica parecen tener, de antiguo, puntos en común. Así se manifiesta también, de manera radicalmente original, en la figura de David Henry Thoreau (1817-1862), un enamorado de la naturaleza cuyos escritos no andan cortos de lirismo. Encuadrable dentro de las coordenadas del trascendentalismo americano, Thoreau fue un atento observador de los fenómenos naturales. El menor detalle cromático, efecto dinámico o rastro olfativo catapultaba su imaginación al terreno de la fantasía más desbordada, de tal manera que su mirada quedaba dividida, por así decir, en dos dimensiones complementarias. De un lado, la que sabía extraer lecciones de historia natural, y era capaz de descubrir la importante acción de las ardillas en la rotación de los bosques; de otro, la que se elevaba a un nivel de lectura más trascendente e imaginativo, desatando la efusión lírica. No debe sorprendernos, pues, que en los vivos colores de los arces otoñales Thoreau vislumbrara «el regreso a la tierra de legendarios faunos, sátiros y ninfas del bosque».

Cuando el gaditano Columela (4-70 d.C.) escribió su tratado de agricultura (De re rustica), al llegar al capítulo correspondiente al cultivo de los jardines no le pareció descabellado abandonar la prosa y redactarlo en hexámetros. La belleza de la materia (así como el deseo de seguir el modelo virgiliano de las Geórgicas) parecían justificarlo. En la anterior centuria, Lucrecio había compuesto también en verso su célebre De rerum natura, y Paladio, en el siglo IV, dedicaría un poema a los injertos. En época más moderna, Goethe escribe una elegía titulada La metamorfosis de las plantas, una especie de resumen en verso de su homónino ensayo de botánica. Y ya en el siglo XX, un poeta italiano poco conocido, Guido Gozzano, publicaría un largo poema didáctico consagrado a exponer la morfología y costumbres de las mariposas: Le farfalle. Epistole entomologiche (1913-16). El conocimiento científico y la emoción lírica parecen tener, de antiguo, puntos en común. Así se manifiesta también, de manera radicalmente original, en la figura de David Henry Thoreau (1817-1862), un enamorado de la naturaleza cuyos escritos no andan cortos de lirismo. Encuadrable dentro de las coordenadas del trascendentalismo americano, Thoreau fue un atento observador de los fenómenos naturales. El menor detalle cromático, efecto dinámico o rastro olfativo catapultaba su imaginación al terreno de la fantasía más desbordada, de tal manera que su mirada quedaba dividida, por así decir, en dos dimensiones complementarias. De un lado, la que sabía extraer lecciones de historia natural, y era capaz de descubrir la importante acción de las ardillas en la rotación de los bosques; de otro, la que se elevaba a un nivel de lectura más trascendente e imaginativo, desatando la efusión lírica. No debe sorprendernos, pues, que en los vivos colores de los arces otoñales Thoreau vislumbrara «el regreso a la tierra de legendarios faunos, sátiros y ninfas del bosque». crecimiento de la planta, enfrentada a un entorno muy hostil, hasta convertirse en un pequeño árbol de menguado fruto. Un fruto que luego nadie parece apreciar, y que Thoreau compara con la obra de algunos hombres ilustres que han pasado desapercibidos a sus contemporáneos. Manzanas silvestres es un tratado de botánica tan heterodoxo como cabe esperar de su autor, rendido a la belleza cromática del fruto y a su aroma inefable. El entusiasmo de Thoreau es tal que no duda en inventarse nombres fantásticos (incluso en latín) para reflejar las infinitas variedades del fruto silvestre: manzana del paseante, manzana para comer en diciembre, manzana que crece en los restos de un sótano (Mallus cellaris), manzana de la ardilla del pino… ¡Ni Linneo lo hubiera hecho mejor! Las personalísimas (y quizás arriesgadas) experiencias del autor probando cualquier manzana que se pone a su alcance se combinan, de manera inesperadamente feliz, con abundantes citas de autores clásicos, testimonio de sus variadas lecturas: Plinio, Tácito, Heródoto, el Edda en prosa, Teofrasto, Paladio, Homero, Virgilio… En el aula de la naturaleza, tan poco alterada por la historia, las lecciones de erudición nunca resultan cargantes, pues los autores más alejados en el tiempo se nos revelan allí como contemporáneos. Olvidados de muchas cosas y valiéndonos solo de nuestros propios sentidos, revivimos un parecido asombro y maravilla.

crecimiento de la planta, enfrentada a un entorno muy hostil, hasta convertirse en un pequeño árbol de menguado fruto. Un fruto que luego nadie parece apreciar, y que Thoreau compara con la obra de algunos hombres ilustres que han pasado desapercibidos a sus contemporáneos. Manzanas silvestres es un tratado de botánica tan heterodoxo como cabe esperar de su autor, rendido a la belleza cromática del fruto y a su aroma inefable. El entusiasmo de Thoreau es tal que no duda en inventarse nombres fantásticos (incluso en latín) para reflejar las infinitas variedades del fruto silvestre: manzana del paseante, manzana para comer en diciembre, manzana que crece en los restos de un sótano (Mallus cellaris), manzana de la ardilla del pino… ¡Ni Linneo lo hubiera hecho mejor! Las personalísimas (y quizás arriesgadas) experiencias del autor probando cualquier manzana que se pone a su alcance se combinan, de manera inesperadamente feliz, con abundantes citas de autores clásicos, testimonio de sus variadas lecturas: Plinio, Tácito, Heródoto, el Edda en prosa, Teofrasto, Paladio, Homero, Virgilio… En el aula de la naturaleza, tan poco alterada por la historia, las lecciones de erudición nunca resultan cargantes, pues los autores más alejados en el tiempo se nos revelan allí como contemporáneos. Olvidados de muchas cosas y valiéndonos solo de nuestros propios sentidos, revivimos un parecido asombro y maravilla.

En una de sus famosas Cartas a un joven poeta, Rilke recomendaba a su corresponsal, Franz Xaver Kappus, que volviera la mirada a su infancia, donde encontraría la más fiel y genuina fuente de inspiración: un «precioso tesoro» del que ni siquiera la reclusión «en una cárcel» podría privarle. También Hermann Hesse, en una primera carta a Romain Rolland, le expresaba su admiración por Jean-Christophe: un emocionante retrato de la infancia que se correspondía mucho con la estética del escritor germano-suizo, que hiciera de la evocación de la niñez y de la madre uno de sus motivos más característicos. Como otros muchos escritores, Isaak Bábel (1894-1940) también se valió de recuerdos tempranos para alumbrar una obra literaria, aunque en el caso particular de Historia de mi palomar los elaborase guiado por criterios esencialmente artísticos. Autor de la célebre Caballería roja (1926), Isaak Bábel trabajó durante décadas en un conjunto de textos autobiográficos relativos a su infancia y primera juventud, que planeaba publicar bajo el título de Historia de mi palomar. Su inesperada muerte, víctima de la Gran Purga de Stalin, dejó inacabado el proyecto, reducido a una decena escasa de textos, aunque todos de gran atractivo e interés. Traducidos ahora, con admirable perfección, por Ricardo San Vicente, la barcelonesa Minúscula los publica acompañados de otros dos relatos también autobiográficos. Es preciso insistir en que Bábel ―como leemos en la nota final del traductor― no pretendió brindarnos una crónica personal fidelísima, sino más bien alcanzar la excelencia literaria a través de unos recuerdos que le pareció legítimo modificar y embellecer. Unos relatos, pues, que se sitúan en ese feliz territorio donde memoria e invención producen sus frutos más granados.

En una de sus famosas Cartas a un joven poeta, Rilke recomendaba a su corresponsal, Franz Xaver Kappus, que volviera la mirada a su infancia, donde encontraría la más fiel y genuina fuente de inspiración: un «precioso tesoro» del que ni siquiera la reclusión «en una cárcel» podría privarle. También Hermann Hesse, en una primera carta a Romain Rolland, le expresaba su admiración por Jean-Christophe: un emocionante retrato de la infancia que se correspondía mucho con la estética del escritor germano-suizo, que hiciera de la evocación de la niñez y de la madre uno de sus motivos más característicos. Como otros muchos escritores, Isaak Bábel (1894-1940) también se valió de recuerdos tempranos para alumbrar una obra literaria, aunque en el caso particular de Historia de mi palomar los elaborase guiado por criterios esencialmente artísticos. Autor de la célebre Caballería roja (1926), Isaak Bábel trabajó durante décadas en un conjunto de textos autobiográficos relativos a su infancia y primera juventud, que planeaba publicar bajo el título de Historia de mi palomar. Su inesperada muerte, víctima de la Gran Purga de Stalin, dejó inacabado el proyecto, reducido a una decena escasa de textos, aunque todos de gran atractivo e interés. Traducidos ahora, con admirable perfección, por Ricardo San Vicente, la barcelonesa Minúscula los publica acompañados de otros dos relatos también autobiográficos. Es preciso insistir en que Bábel ―como leemos en la nota final del traductor― no pretendió brindarnos una crónica personal fidelísima, sino más bien alcanzar la excelencia literaria a través de unos recuerdos que le pareció legítimo modificar y embellecer. Unos relatos, pues, que se sitúan en ese feliz territorio donde memoria e invención producen sus frutos más granados. Casi tanto mérito como dar a conocer una obra inédita lo tiene el devolver su integridad a un texto ya publicado, sobre todo si no carece de interés y la restitución se fragua en una traducción cuidadosa y elegante. Es el caso de Un pequeño demonio (Melkij bes, 1907), de Fiódor Sologub (1863-1927), una novela de singular atractivo que acaba de publicar Mármara Ediciones, y que según nos explica su traductor, Manuel Abella, solo contaba con versiones imperfectas e incompletas a nuestra lengua (como la de Calpe, El trasgo, de 1920). La editorial madrileña nos acerca así un afamado clásico de la narrativa rusa de la Edad de plata: una novela satírica, ambientada en una pequeña ciudad de provincias, que tiene como protagonista a un profesor de instituto ―Ardalión Borísich Peredónov― obsesionado por obtener, a cualquier precio, el nombramiento de inspector. Es tal la vileza del microcosmos social representado en sus páginas, que a Sologub le pareció necesario subrayar en su prólogo la fidelidad de su pintura: la imagen de un espejo que «no tiene ni la más mínima curvatura» y donde «lo monstruoso y lo bello se reflejan en él con igual precisión». De la misma manera que algunos cocineros saben preparar un plato exquisito a partir de un pez venenoso, Sologub logra deleitarnos con el espectáculo de la mezquindad y la estupidez generalizadas. Poco importa que el ámbito sea reducido y los personajes de escaso relieve. Sologub escribe una novela que nos atrapa desde la primera página, que nos incita a ser como esos biólogos que observan fascinados, a través del ocular de su microscopio, las cruentas luchas que se libran en una miserable gota de agua enfangada.

Casi tanto mérito como dar a conocer una obra inédita lo tiene el devolver su integridad a un texto ya publicado, sobre todo si no carece de interés y la restitución se fragua en una traducción cuidadosa y elegante. Es el caso de Un pequeño demonio (Melkij bes, 1907), de Fiódor Sologub (1863-1927), una novela de singular atractivo que acaba de publicar Mármara Ediciones, y que según nos explica su traductor, Manuel Abella, solo contaba con versiones imperfectas e incompletas a nuestra lengua (como la de Calpe, El trasgo, de 1920). La editorial madrileña nos acerca así un afamado clásico de la narrativa rusa de la Edad de plata: una novela satírica, ambientada en una pequeña ciudad de provincias, que tiene como protagonista a un profesor de instituto ―Ardalión Borísich Peredónov― obsesionado por obtener, a cualquier precio, el nombramiento de inspector. Es tal la vileza del microcosmos social representado en sus páginas, que a Sologub le pareció necesario subrayar en su prólogo la fidelidad de su pintura: la imagen de un espejo que «no tiene ni la más mínima curvatura» y donde «lo monstruoso y lo bello se reflejan en él con igual precisión». De la misma manera que algunos cocineros saben preparar un plato exquisito a partir de un pez venenoso, Sologub logra deleitarnos con el espectáculo de la mezquindad y la estupidez generalizadas. Poco importa que el ámbito sea reducido y los personajes de escaso relieve. Sologub escribe una novela que nos atrapa desde la primera página, que nos incita a ser como esos biólogos que observan fascinados, a través del ocular de su microscopio, las cruentas luchas que se libran en una miserable gota de agua enfangada. Aunque no escasean las antologías de literatura fantástica, pocas hay que tengan como artífice a una figura de la importancia de Roger Caillois. Tampoco abundan las que suman el interés de centrarse, de manera específica, en un dominio tan sutil y complejo como el de los sueños. Ambos méritos, de excelencia y singularidad, se combinan felizmente en esta colección de relatos que acaba de publicar Atalanta, Poder del sueño: relatos antiguos y modernos. Una antología que aspira a sumarse, con un perfil propio, a otras de parecida índole y atractivo, tan míticas ya en el recuerdo de los aficionados al género fantástico como las de Jorge Luis Borges o Italo Calvino. Editada por el Club Français du Livre en 1962, Atalanta la rescata ahora del olvido, poniéndola a nuestro alcance en un bello volumen, vertida al español por un variado plantel de excelentes traductores. Añade así Atalanta un valioso libro a su fondo editorial, donde las antologías de literatura fantástica han sido siempre un elemento distintivo, muy apreciado por sus lectores. Es el caso de la ya veterana Vampiros (1993, 2001), A través del espejo (2016), o la monumental Antología universal del relato fantástico (2013), compilada y prologada por Jacobo Siruela.

Aunque no escasean las antologías de literatura fantástica, pocas hay que tengan como artífice a una figura de la importancia de Roger Caillois. Tampoco abundan las que suman el interés de centrarse, de manera específica, en un dominio tan sutil y complejo como el de los sueños. Ambos méritos, de excelencia y singularidad, se combinan felizmente en esta colección de relatos que acaba de publicar Atalanta, Poder del sueño: relatos antiguos y modernos. Una antología que aspira a sumarse, con un perfil propio, a otras de parecida índole y atractivo, tan míticas ya en el recuerdo de los aficionados al género fantástico como las de Jorge Luis Borges o Italo Calvino. Editada por el Club Français du Livre en 1962, Atalanta la rescata ahora del olvido, poniéndola a nuestro alcance en un bello volumen, vertida al español por un variado plantel de excelentes traductores. Añade así Atalanta un valioso libro a su fondo editorial, donde las antologías de literatura fantástica han sido siempre un elemento distintivo, muy apreciado por sus lectores. Es el caso de la ya veterana Vampiros (1993, 2001), A través del espejo (2016), o la monumental Antología universal del relato fantástico (2013), compilada y prologada por Jacobo Siruela. querido saber si tenían un valor premonitorio, o si la propia interpretación determinaba su cumplimiento. En su densa indagación, Caillois pasa revista a los libros sagrados hindúes, a la Biblia, a los papiros egipcios y a los escritores grecolatinos. No se olvida de las inscripciones en piedra, del Talmud o de Las mil y una noches; como tampoco deja de servirse de testimonios más modernos cuando le parece conveniente. A modo de necesaria preparación para la mejor lectura de su antología, Caillois resume las diferentes categorías posibles de sueño literario: aquellos que nos permiten acceder a lo divino, los que se complementan entre sí, los que dejan una prenda o testimonio en el mundo real, los compartidos por varias personas, los que anteceden a su realización en el mundo de la vigilia, los que se interpretan durante el mismo sueño, los sueños paralelos… El Prólogo de Caillois es, sin duda, uno de los puntos fuertes del libro, que se enriquece además con la cita de numerosos textos. Es el caso del famoso cuento del deán de Santiago, don Illán, del infante Don Juan Manuel, que Caillois reproduce íntegro. La parte final de esta introducción se ocupa ya del sueño en el mundo contemporáneo, incluyendo algunos comentarios relativos a los relatos antologados.

querido saber si tenían un valor premonitorio, o si la propia interpretación determinaba su cumplimiento. En su densa indagación, Caillois pasa revista a los libros sagrados hindúes, a la Biblia, a los papiros egipcios y a los escritores grecolatinos. No se olvida de las inscripciones en piedra, del Talmud o de Las mil y una noches; como tampoco deja de servirse de testimonios más modernos cuando le parece conveniente. A modo de necesaria preparación para la mejor lectura de su antología, Caillois resume las diferentes categorías posibles de sueño literario: aquellos que nos permiten acceder a lo divino, los que se complementan entre sí, los que dejan una prenda o testimonio en el mundo real, los compartidos por varias personas, los que anteceden a su realización en el mundo de la vigilia, los que se interpretan durante el mismo sueño, los sueños paralelos… El Prólogo de Caillois es, sin duda, uno de los puntos fuertes del libro, que se enriquece además con la cita de numerosos textos. Es el caso del famoso cuento del deán de Santiago, don Illán, del infante Don Juan Manuel, que Caillois reproduce íntegro. La parte final de esta introducción se ocupa ya del sueño en el mundo contemporáneo, incluyendo algunos comentarios relativos a los relatos antologados.